【Xiaomi 15 Ultra】Leica監修2億画素クアッドカメラとSnapdragon 8 EliteでAntutu250万点の圧倒的性能を実現したXiaomi 15 Ultraレビュー【PR】

Xiaomiが2025年3月に発売したフラグシップモデル「Xiaomi 15 Ultra」。Leica監修のクアッドカメラとQualcomm Snapdragon 8 Eliteを搭載し、カメラの撮影性能にこだわったモデル。価格は16GB RAM+512GBストレージモデルで179,800円からとフルサイズミラーレス一眼も購入できる価格帯ではあるものの、圧倒的な撮影性能から多くのファンの心を鷲掴みにしているモデルです。今回はメーカーから1週間お借りして、その写真の撮影性能や利用感をレビューします。写真の撮影がきれいなのは当たり前で、それとスマートフォンの価値を組み合わせた最高の製品でした。

Xiaomi 15 Ultraは、Qualcomm Snapdragon 8 Eliteを搭載したXiaomiのフラグシップスマートフォン。6.73インチのAMOLED(2K)に16GB RAM、512GBGBストレージを搭載。カメラにはLeicaの5000万画素メインカメラ、5000万画素の超広角カメラ、5000万画素のフローティング望遠カメラ、2億画素の超望遠カメラのクアッドカメラを搭載し、これまでのスマートフォンの常識を超える画質を実現したモデルです。179,800円で本体を、フォトグラフィーキットは19,980円で購入可能です。

Xiaomi 15 Ultraのスペック

| 項目 | 詳細 |

| ディスプレイ | 6.73インチ WQHD+ AMOLED(オールアラウンドリキッドディスプレイ) 解像度:3200×1440(522ppi) リフレッシュレート:1~120Hz タッチサンプリングレート:最大300Hz |

| CPU | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite(3nm) |

| OS | Xiaomi HyperOS 2(Androidベース) |

| RAM + ROM | 16GB LPDDR5X(8533Mbps) + 512GB/1TB UFS 4.1 |

| カメラ | リアカメラ(Leica Summilux光学レンズ VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH) 1. 23mmメインカメラ:5000万画素、LYT-900(1インチセンサー、3.2μm 4-in-1スーパーピクセル)、F1.63、OIS、23mm 2. 100mmウルトラ望遠カメラ:2億画素、2.24μmスーパーピクセル、F2.6、OIS、100mm 3. 70mmフローティング望遠カメラ:5000万画素、1.4μm 4-in-1ピクセル、F1.8、OIS、70mm 4. 14mm超広角カメラ:5000万画素、1.28μm 4-in-1ピクセル、F2.2、115°、14mm フロントカメラ:3200万画素、OV32Bセンサー、F2.0、90°、21mm |

| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3対応 |

| USB | USB Type-C |

| NFC/おサイフケータイ | NFC対応、おサイフケータイ非対応 |

| バッテリー・充電性能 | 5410mAh、90Wハイパーチャージ、ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0対応 |

| 重量 | 226g(ブラック/ホワイト)、229g(シルバークローム) |

| 大きさ | 高さ:161.3mm、幅:75.3mm、厚さ:9.35mm(ブラック/ホワイト)、9.48mm(シルバークローム) |

| Wi-Fi | Wi-Fi 7、デュアルバンド同時接続、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast対応 |

| ネットワーク | デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM) 2G(GSM:850/900/1800/1900MHz) 3G(WCDMA:1/2/4/5/6/8/19) 4G(LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、LTE TDD:38/39/40/41/42/48) 5G(n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71) |

デザイン:ホワイトモデルの上質な質感が印象的。ケースは必須

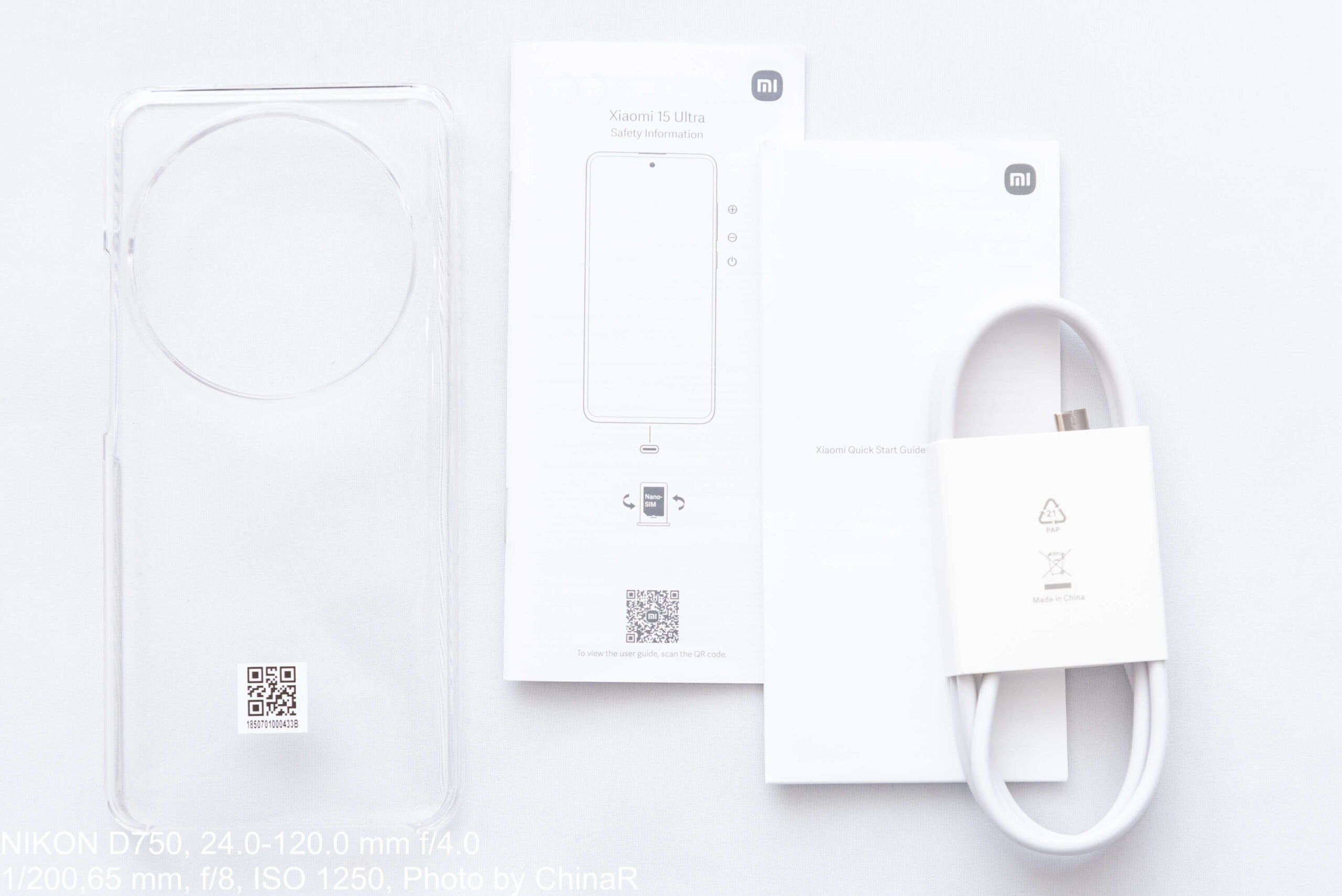

パッケージと同梱品は写真の通り。今回お借りしたのはグローバル版のようで説明書類が英語のものになっていました。実際にXiaomi 15 Ultraを購入する場合にはあまり使わなさそうではありますが、透明なシリコンケースとUSBT Type-Cケーブルが付属します。

今回お借りしたのはXiaomi 15 Ultraのホワイトモデル。シルクのようなテクスチャのマーブル調のガラスファイバーで上質な印象に仕上がっているのが印象的なモデル。光の角度によってこのマーブル模様は絶妙に変化するようになっていて、高級感を高めています。サイズは161.3×75.3×9.35mm、重量は228g(実測値)で6.73インチの大型ディスプレイ搭載モデルとしては少し重い程度。ゲーミングスマートフォンのASUS ROG Phone 9も226gだったので、スペック重視のモデルの中では許容範囲の重量に感じます。IP68の防水防塵性能を備えているので、雨の日の利用も安心です。

ディスプレイは微曲面のAll Around Liquid Displayを採用し、ベゼル幅はわずか1.38mmと非常に小さくなっているのもポイント。6.73インチのAMOLEDディスプレイで、解像度は3200×1440。リフレッシュレートは120Hz、タッチサンプリングレートは最大300Hz、ピーク輝度は3200nitsと鮮明で明るく、そしてスムーズな画面描写を実現しています。画面の表示に関してはピカ一でした。

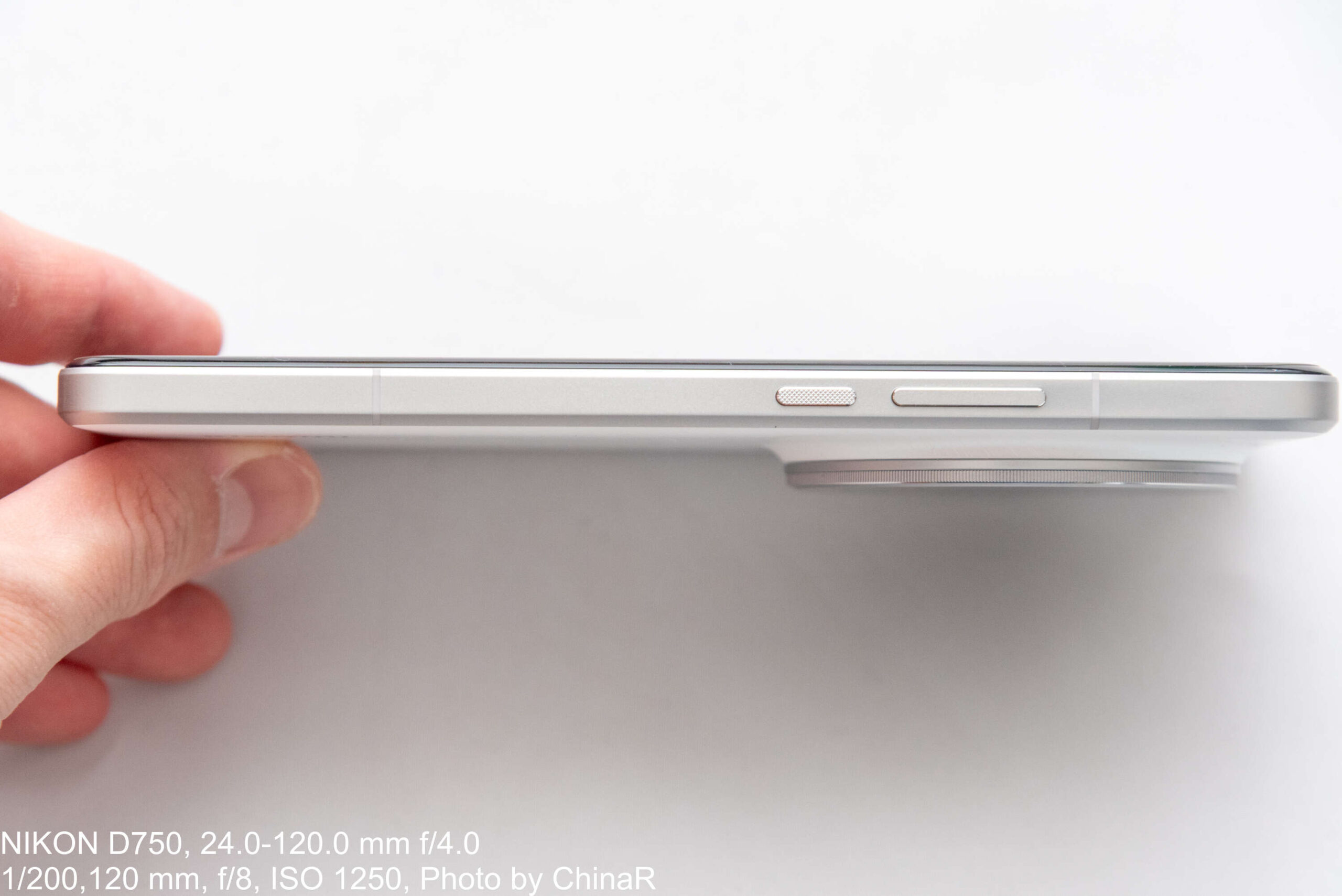

デザイン面で気になるのがカメラバンプ部分の出っ張り。およそ2mmほど出っ張っているためケースに入れずに持ち運ぼうとすると、このようにテーブルにおいても角度がはっきりとつくくらいに出っ張ってしまっています。ケースなしで利用すると簡単にこのカメラ部分に傷を付けてしまうことになるので、写真にこだわるならPhotography Kitを利用したり、サードパーティー製のケースを使ったほうが安心できるかと。

各側面についても確認。上部は大型のカメラバンプがあることもあり、何もなし。下部の側面にUSB Type-C端子とスピーカー、SIMスロットを備えます。SIMはnanoSIM×2枚のスロット構成。Xiaomi 15 UltraはeSIMにも対応するので国内通信用のSIMはeSIMで済ませて、海外旅行の際にはnanoSIMを挿入する、という使い方も可能です。

左右の側面に関しては、右側のみに電源キーとボリュームキーを備えるシンプルなデザイン。アンテナ用のスリットがどの面にも入っていますが、写真でも分かるように目立たないようにかなり小さいデザインに仕上がっています。

指紋認証センサーは画面内に内蔵。超音波式のセンサーを採用しておりロック解除は一瞬。利用したいときにすぐにロックを解除して通知の内容を確認したり、撮影した写真をギャラリーアプリで確認することが可能です。顔認証にも対応しており、両方を組み合わせて使うことも可能です。

Leica監修のカメラが最高。2億画素のカメラで夜景も望遠も鮮明な仕上がり

Xiaomi 15 Ultraの最大の魅力はLeicaと共同開発したクアッドカメラシステム。以下のカメラの構成によってあらゆる場面での写真撮影が可能となっているのが特徴。実際にXiaomi 15 Ultraを持って外出をした先で少し写真を撮ってみましたが、撮って出しの写真でそのまま様々な場所にアップロードして使える、美しい写真をサクサク撮影できるのが最高でした。この感覚は、確かに専用機の一眼レフとは異なる良さを持っていると感じます。

- 50MPメインカメラ(1インチ、23mm、f/1.63、OIS):暗い場所でも明るく高品質な撮影が可能。

- 200MP望遠カメラ(100mm、f/2.6、4.3x光学ズーム、OIS):遠くの被写体を鮮明に捉える。

- 50MP超広角カメラ(14mm、f/2.2、115°):広い風景をしっかりと撮影。

- 50MPフローティング望遠カメラ(70mm、f/1.8、OIS):ポートレートに自然なボケを実現。

カメラの構成の良さもポイントで、メインカメラがf/1.63と明るく、また、1インチの大型センサーを搭載していることでどんな場所でも鮮やかな写真を撮影できることは当たり前として、それ以外のカメラのスペックの高さが際立っている印象でした。35mm換算で100mmでの撮影ができる2億画素の望遠カメラや、70mm換算の撮影ができる5000万画素のフローティング望遠カメラ、そして、多くのスマートフォンが画質で妥協してしまう超望遠カメラも5000万画素で、どの画角でも最高の撮影性能を実現しているわけです。

製品をお借りしていたのは4月の前半だったため、まだ都内では桜も咲いていた時期。23mmのメインカメラはもちろんのこと、望遠カメラも利用しながら撮影してみました。1枚目は何の変哲もない道路の写真。ただ、写真の手前は日陰になっていて暗く、奥は日があたって明るいのですが、この明暗差をきちんと自然に撮影できていることはおわかりいただけるかと。

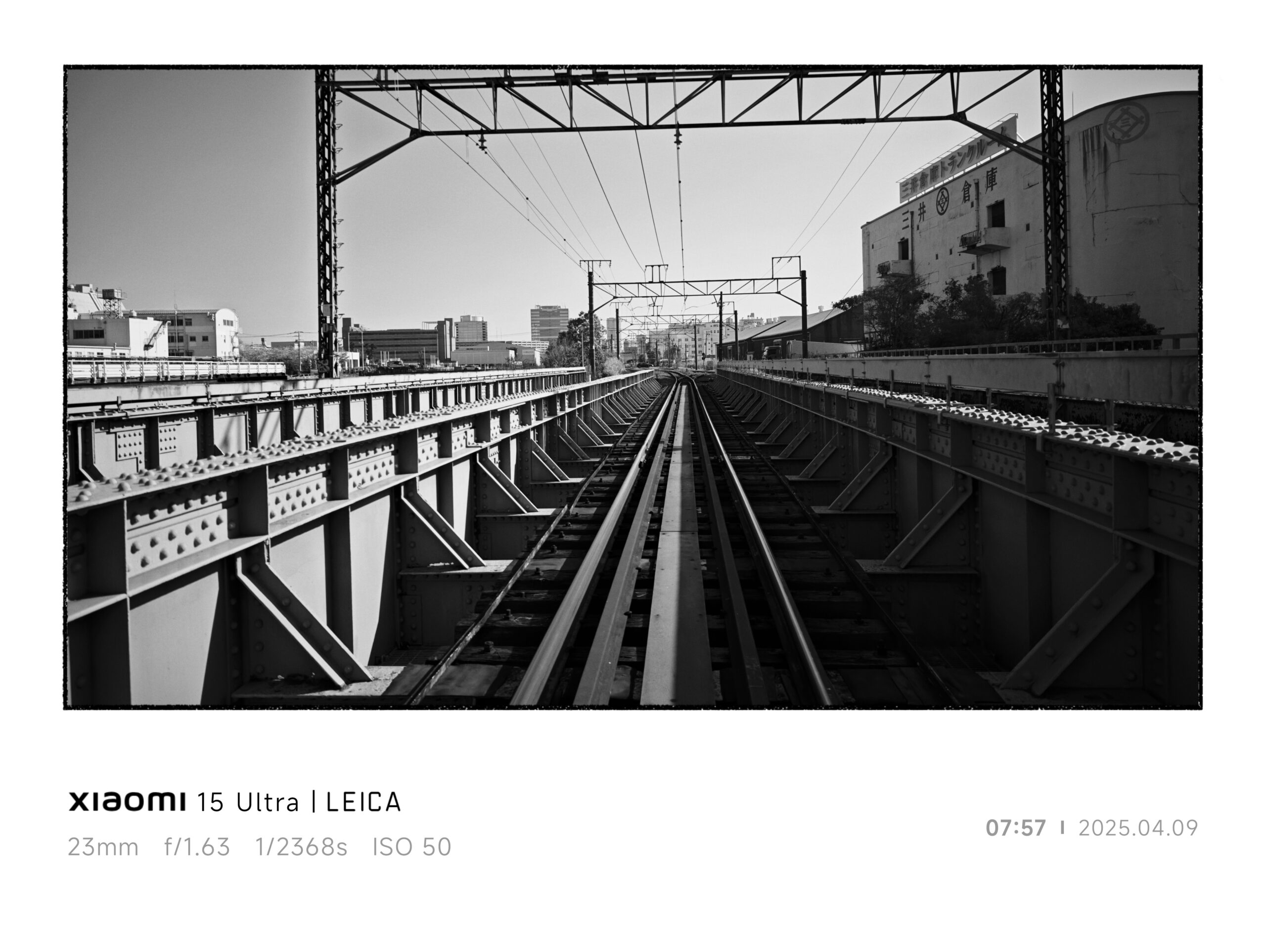

同じように明暗差のあるシーンを駅でも撮影してみましたがこの通り。前回のXiaomi 14T Proのレビュー記事でLeicaオーセンティックの写り方に惚れ惚れとしたこともあり、今回のレビュー記事はすべてLeicaオーセンティックモードで撮影しています。

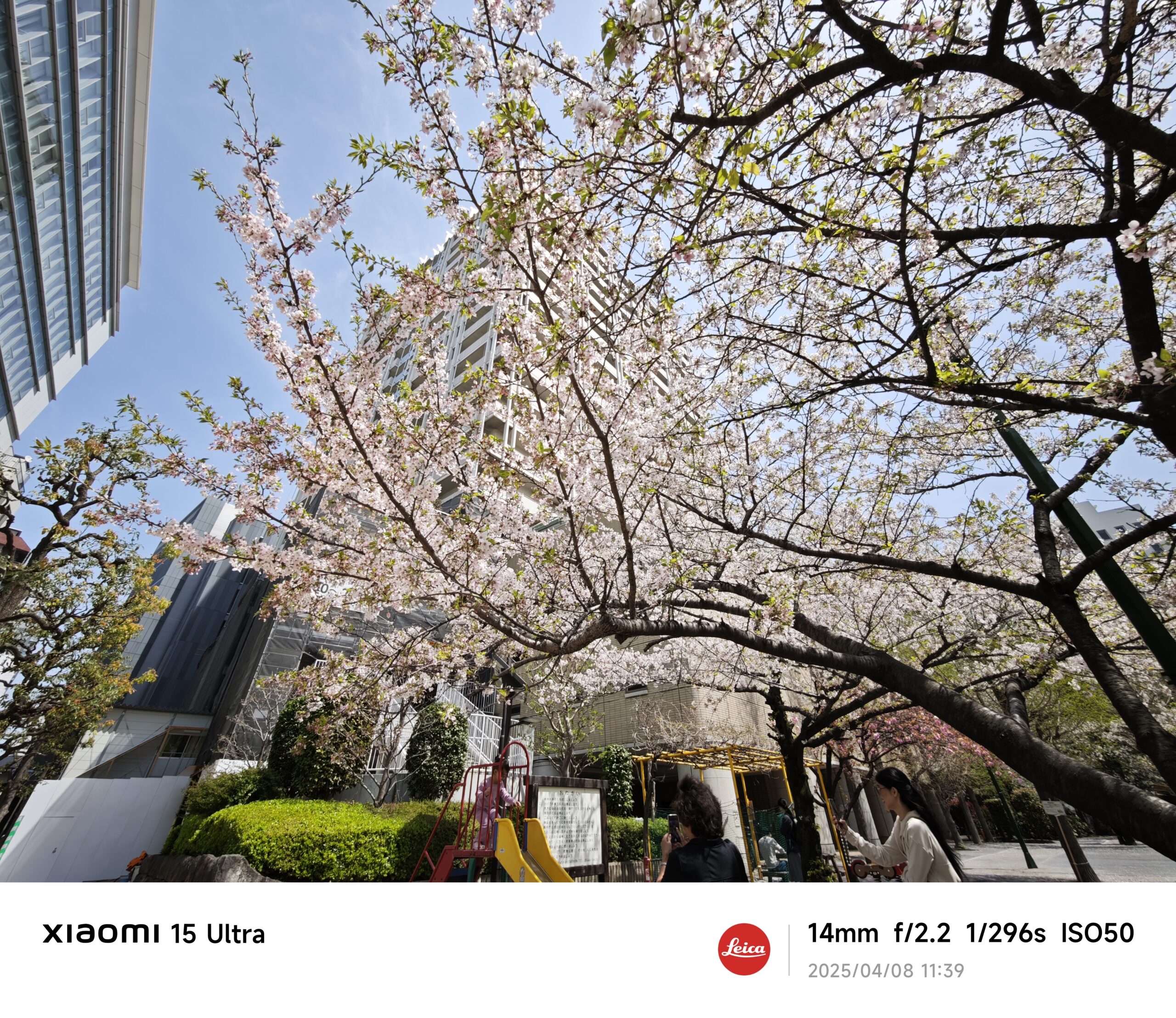

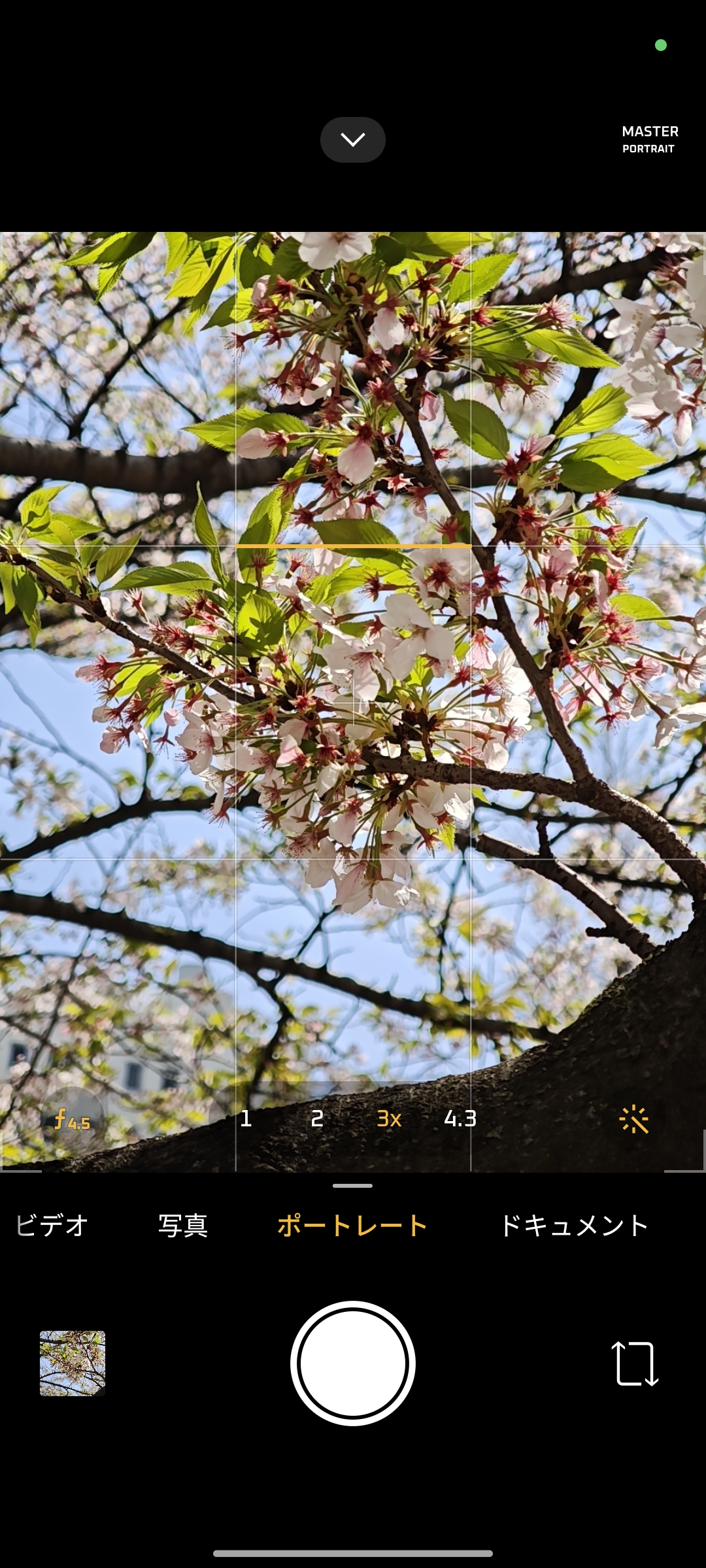

スマートフォンのカメラとは思えないクオリティで衝撃を受けたのがこの桜の写真。1枚目は70mm望遠、2枚目は46mm、そして最後の1枚は100mm望遠で撮影した写真です。当然この記事はスマートフォンのカメラのレビュー記事なので分かったうえで皆様も読んでいただいていますが、カメラのレビュー記事の中に紛れ込ませてしまえばスマートフォンカメラで撮影した、とは思えないクオリティではないでしょうか?

Xiaomi 15 Ultraには70mmと100mmの望遠レンズを備えているため、デジタルズームでは表現できないような背景のボケ感を実現。若干デジタル感が否めないわけではありませんが、明るい場所では非常に自然な色合い、ボケのある写真を撮影することができます。直射日光下では明暗差が大きいのでカメラ泣かせの環境ですが、それでこのクオリティなら大満足です。

望遠で撮影した写真は、それだけでも映えてしまうので今度は広角についても。広角カメラでも5,000万画素のセンサーを採用していることもあり、解像感はバッチリ。最初の2枚(23mm・28mm)はメインカメラで、14mmの写真は超広角センサーで撮影しています。太陽光に照らされる桜で、通常のカメラで撮影しても色合いの表現が難しいシチュエーションですが、空と桜のコントラストを描き出すことができていました。

ただ、どの写真も青色の空と太陽光に照らされて明るくなっている桜の明暗差には苦労しているようで桜については若干白飛びをしてしまっている印象です。また、超広角カメラで撮影をした写真はデジタル感のある補正になってしまった印象。この細部の処理については、シチュエーションによってはどうしても難しいところがありそうです。

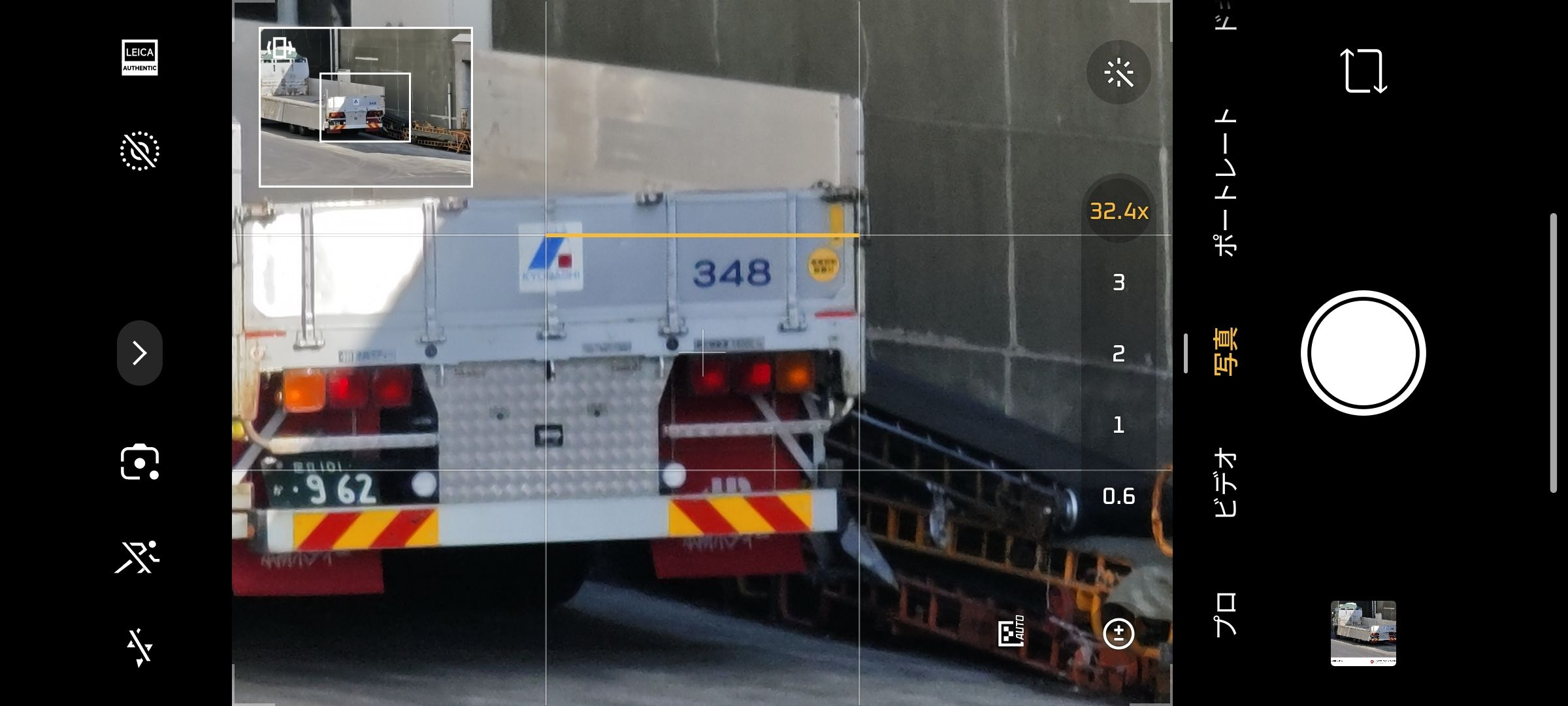

望遠性能に関しても明るい場所で撮影した様子を確認してみます。まずは35mmで撮影したときの倉庫の写真。この写真に打ちっている倉庫のロゴマークと、右下端に止まっているトラックを撮影してみます。カメラのUIはかなり操作しやすく、ズームの一番上を数回タップすることで、ズームの倍率を簡単に切り替えて一気に400mmで撮影が可能に。

400mmで撮影した三井倉庫のロゴマークと、トラックはロゴ側が少しぶれてしまいましたが、どちらも十分精細に映し出されています。私が一眼レフ(Nikon D750)に付けているレンズで最も望遠性能が高いのがTAMRON 100-400mm F/4.5-6.3 A035なので、ここまでが自身の一眼レフでの限界。

ただ、Xiaomi 15 Ultraではそれ以上にズームをしていき、32.4倍(753mm)でも問題なく撮影。15 Ultraの最大倍率は120倍まで可能ですが、そこまで拡大しなくてもトラックを撮影する分には十分でした。撮影時には、左上に全体像が映し出されどこをズームしているのかも確認できます。手ぶれ補正も強力に動作し、手持ち撮影であってもプレビューが大きくブレることなく写真を撮影することが可能でした。

753mm換算で撮影した写真がこちら。AI補正をOFFにした状態で撮影したので、写真自体は単純にデジタルズームで実現したもの。全体的にデジタル感があるのは否めませんが、ナンバープレートもはっきり確認できるレベルに仕上がっているのがポイントです。遠くのものを撮影したいというときに、カメラ一台でこのクオリティが撮れるなら楽しいはずです。

見たままに忠実な夜景の撮影能力も魅力。暗所でもくっきりとしたズームもうれしい

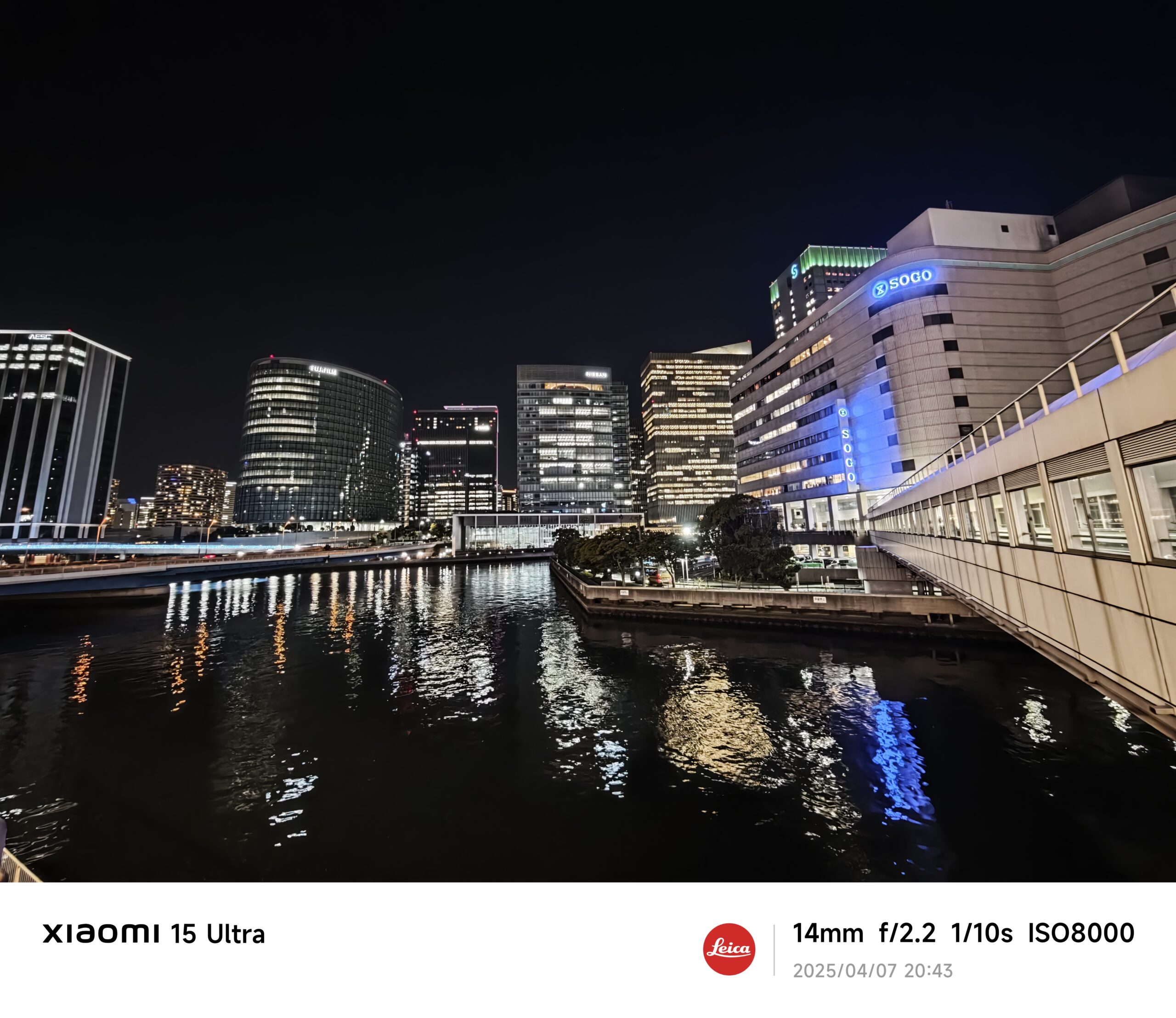

まずは14mmと23mmでの夜景から。スマートフォンカメラで夜景を撮影すると、どうしても白色が強くなったり、不自然な色合いになってしまう事が多いですが、Xiaomi 15 Ultraは白飛びを抑え見たままの自然な色合いで撮影できていることが特徴的。ただ、個人的には14mm側で撮影したときの水面の粗さが気になりました。この点はもう少し頑張ってほしかった印象でした。

夜景に関しては全体的に明るさを稼ぐためにISOを高くするように動作しており、これが原因で粗さが目立ってしまう印象。Xiaomi 15 Ultraのカメラがというよりはセンサーサイズを大きくするにしても限界のあるスマートフォンカメラの限界なのかもしれません。今後の技術開発に期待したいところです。

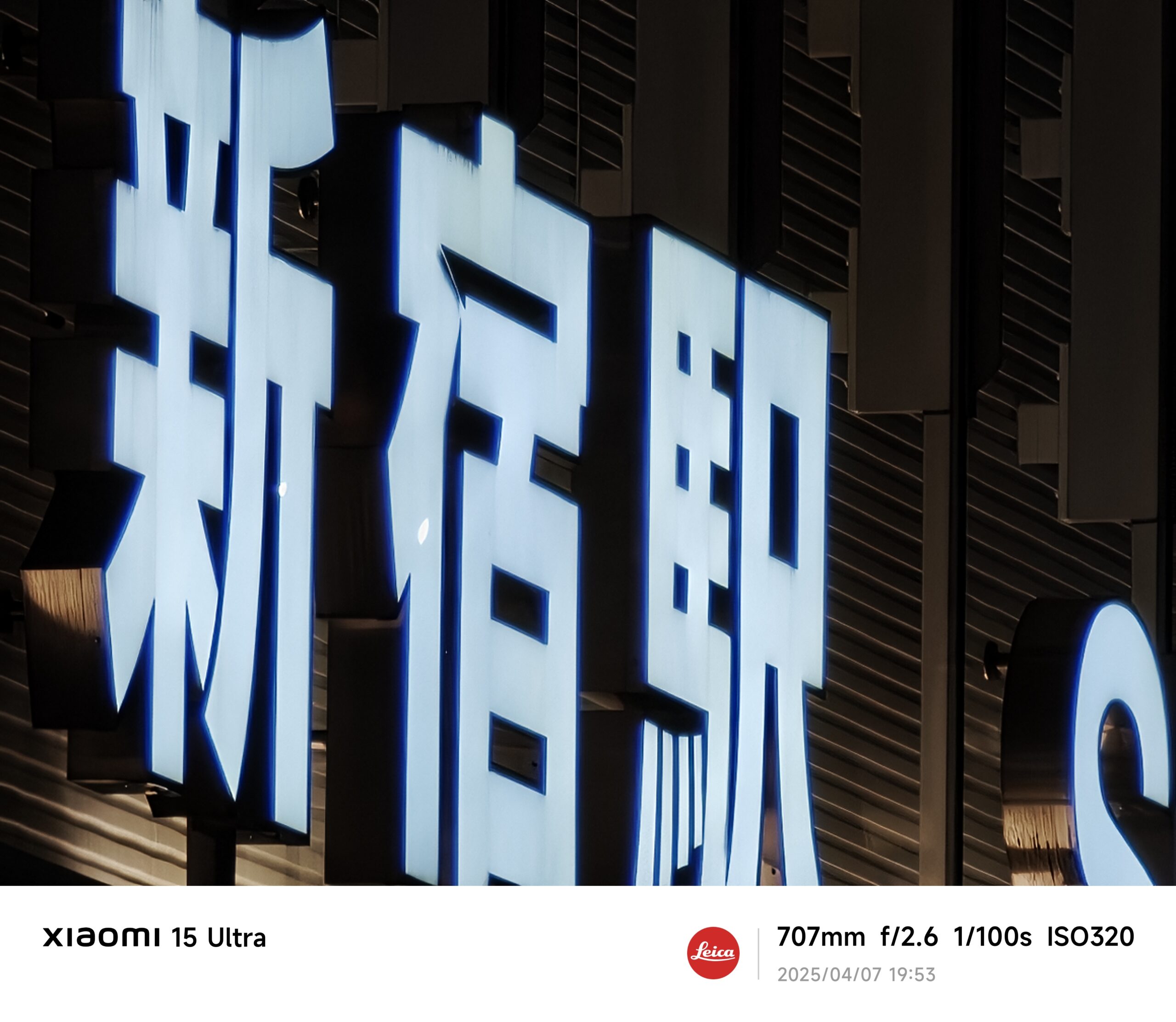

夜景の中でも周囲が比較的明るい場合には表現力の高さを感じたのも事実。新宿駅の甲州街道改札(バスタ新宿)の前で写真を撮ってみると見たままの色合いで写真を撮影できている事がわかるかと。使うカメラのセンサーによっても色の曲は違うようで、1枚目の46mm換算での撮影(メインカメラを利用)に対して100mm換算の写真(超望遠カメラを利用)のほうが暖色も青色系も強めの結果に。個人的には100mm側の色のほうが好みの発色でした。

望遠で撮影してみても結構面白いのがXiaomi 15 Ultra。例えば新宿駅の看板を拡大してもこのくっきりさ。看板に微妙に見える汚れも707mm換算で撮影すればはっきりと確認することが出来ました。207mm望遠の状態で向かいに止まっていた消防車を撮影してもこの通り。夜くらい場所であっても十分見える写真を簡単に撮影することができます。

ズーム倍率の変更もボタン一発。スムーズで使いやすいカメラUIも魅力

カメラのUIも操作性の高さが光る印象でした。特に嬉しかったのがズームのモード。高倍率ズームも利用できるスマートフォンでは、シャッターボタンのそばに複数の倍率を同時に選べるズームボタンを配置していることは珍しくないですが、Xiaomi 15 Ultraのそれは一味違った動きをしてくれます。1xのボタンをもう一度押せば23mm、28mm、35mmというようによくカメラで使う焦点距離に自動調整。4.3倍ボタンも100mmまで一気に拡大する、というように様々な焦点距離を単焦点レンズを入れ替えたかのようにバッチリと決めてくれます。

ポートレートモードでの撮影時には倍率を選べるのはもちろんのこと、マスターレンズシステムでボケ具合についても調整可能。標準のボケに加えて、渦巻きボケや、ソフトフォーカスというふうにボケ方も変更することが出来ました。また、F値についても自在に変更できるのもポイント。このボケ具合の調整は、あとから編集することも可能です。

AIを利用して画像の調整も一発で可能に。天気を調整して見ることも可能

Xiaomi 15 UltraではAIを利用した写真編集機能も利用が可能。AIを使って画像を加工する、ということはあまり多くはありませんが、写真に写っている天気を変えるなんてことも可能。晴天で撮影した写真を夕暮れ時にしたり、昼間の写真を夜の星空の写真に変えるなんてことも簡単に調整できます。

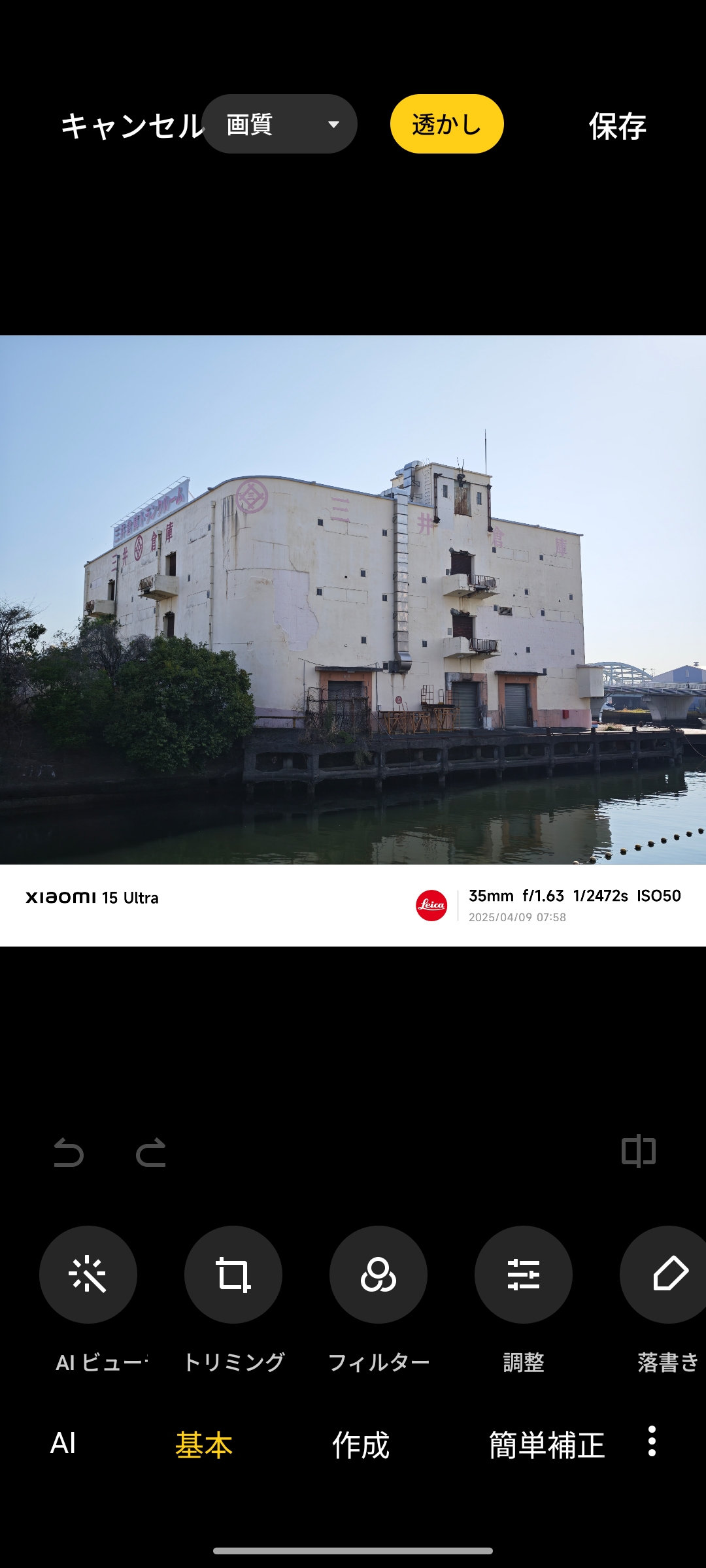

例えば上の倉庫の写真であれば、撮影したのは朝方で陽の光に照らされているときの様子ですが、夕方の写真のように一発で変更が可能。空の色を変えるだけでは不自然なので、写真の倉庫であれば壁の色味や、左側の木が逆光気味に暗くなっていたりと、全体を自然なように調整してくれました。正直なところパット見では違和感がなくて2枚目が本当の写真と言われても分からないですよね。

写真の透かしも複数のパターンから変更が可能。デフォルトのものに加えて、モノクロになっているものや、Leica風味を高めた透かしまで自由に利用することが出来ます。なお、この透かしも撮影後に自由に変更できるため、SNSなどに投稿する前に変更するというのが自由にできるわけ。あとから編集できることの多さも本機の魅力でした。

Qualcomm Snapdragon 8 EliteでAntutu250万点の快適な動作。発熱も気にならない実用性を実現

Xiaomi 15 UltraはSnapdragon 8 Elite(3nm、4.32GHz)を搭載したことで日常使いはもちろんのこと、前述のAIを用いた画像編集などでも快適な動作を実現しています。今回はゲームは本機ではしませんでしたが、ゲーミングでもそれなりの動作できそうな性能を実現しています。

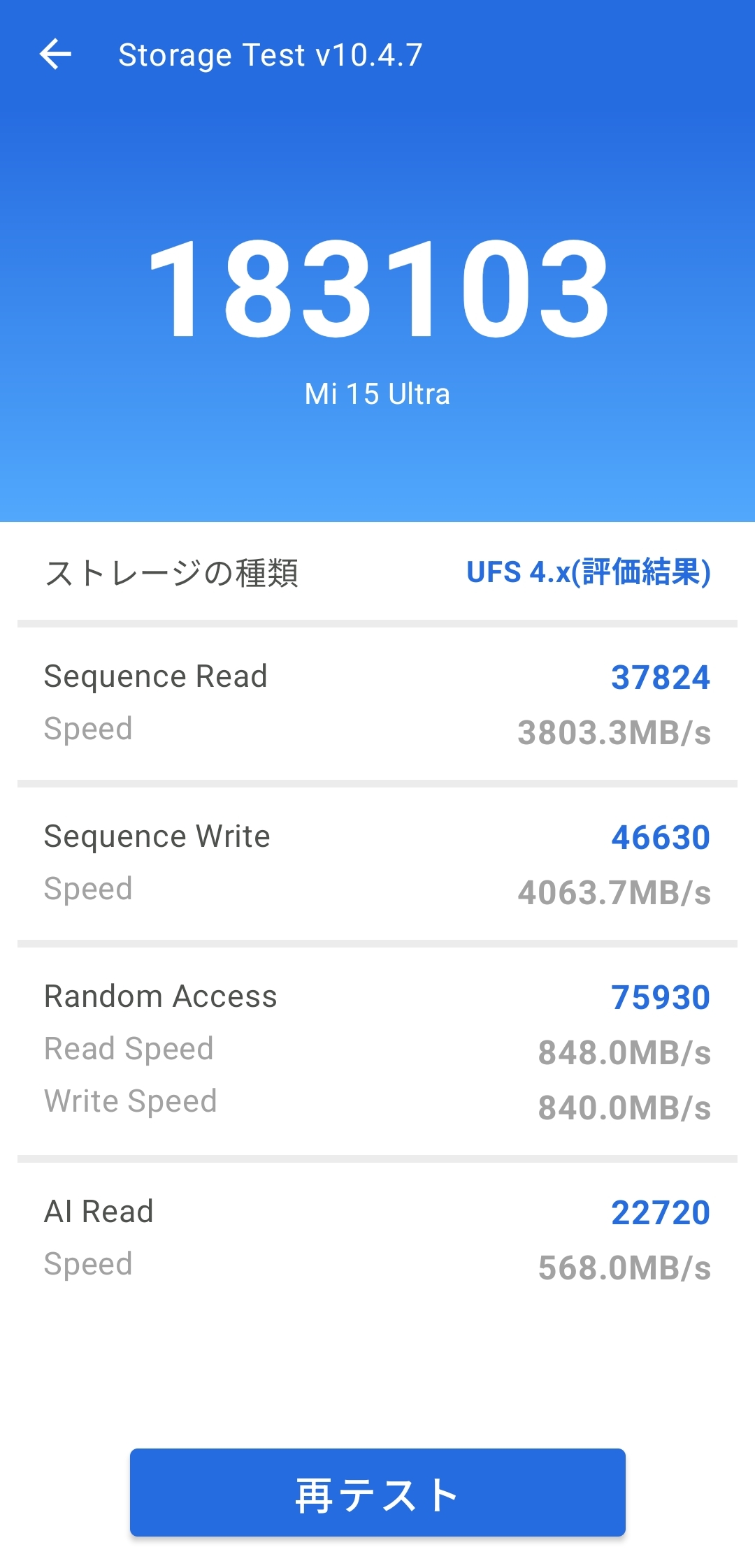

Antutuベンチマークでのスコアは最高値で259万点。Antutuベンチマークのスコアだけでいえば、288万点を記録したASUS ROG Phone 9のほうが上でした。ROG Phone 8と比べると全体的にスコアが低めで、チューニングなどが原因なのかなと思われます。ストレージテストの結果ではシーケンシャルリードで3,803MB/s、シーケンシャルライトで4,063MB/s、ランダムリード848MB/s、ランダムライト840MB/sで重量級のゲームや、大容量の動画ファイルなどでもスピーディーに処理をすることが可能です。

動画撮影はあまりしなかったため、日常使いとAIを用いた画像編集などが今回借りていた期間で試した作業ですが、当然すべての動作が非常にスムーズ。カメラを長時間利用していてもそんなに発熱することもなく、他のレビューなどで発熱についてのコメントが有りましたが個人的には気になりませんでした。

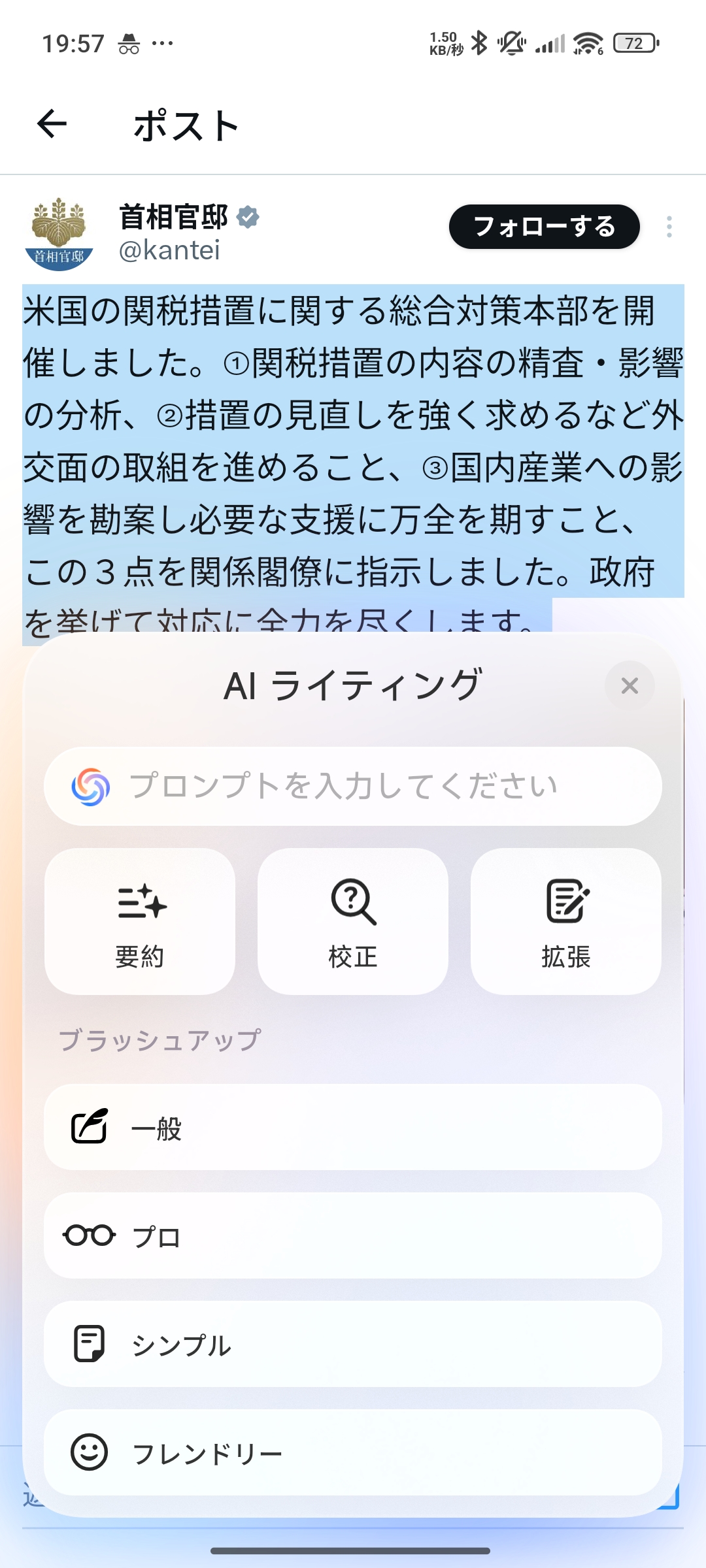

HyperOS 2のAI機能が便利。画面に表示されている内容をAIライティング機能で要約することも可能

Android 15ベースのHyperOS 2は、Xiaomi Hyper AIエンジンを搭載しており、実用的な機能を多く搭載しているのもポイント。設定メニューの中にAIアプリブーストというメニューが用意されており、どの機能を使うかというのを選んで利用することが可能です。

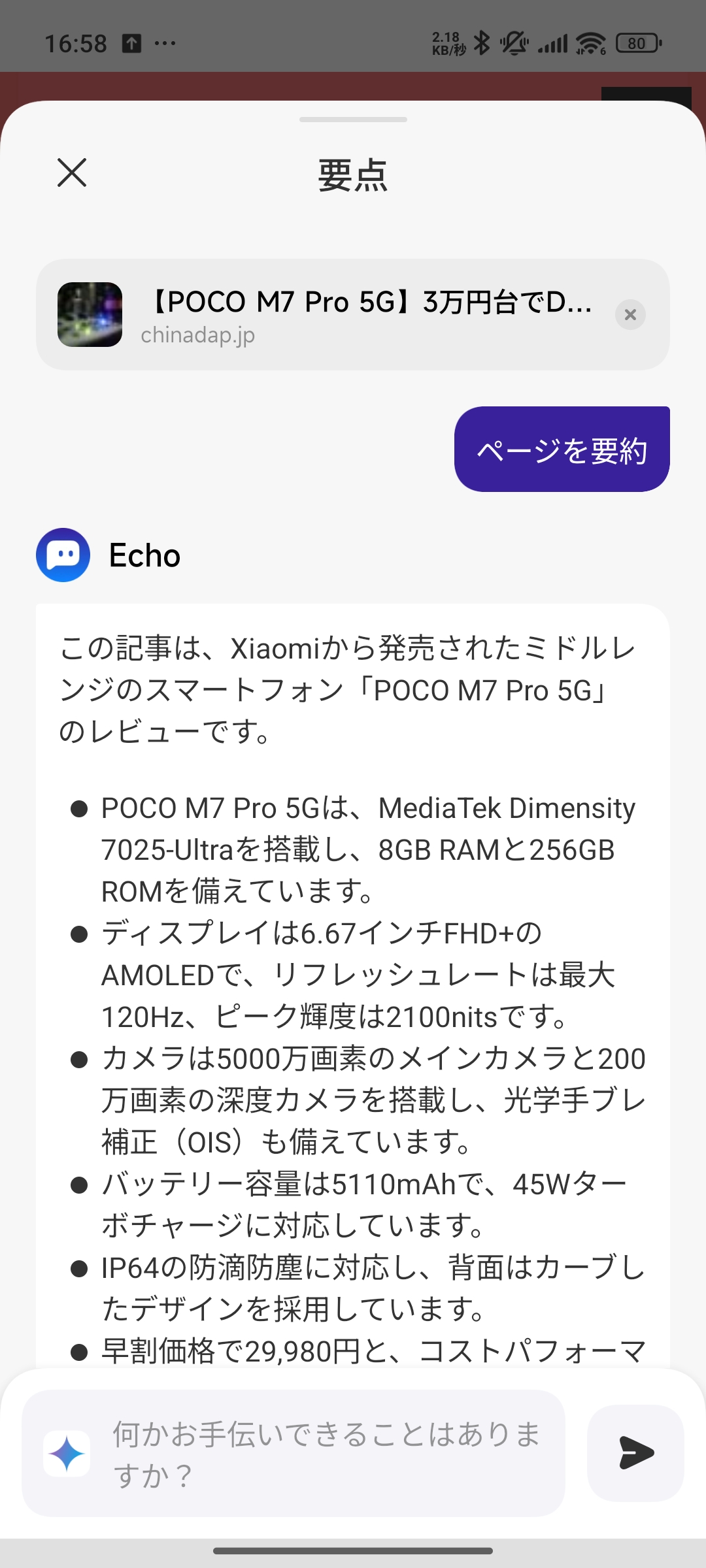

Xiaomiブラウザを利用すると、このHyperAIエンジンを利用してWEBページを要約することも可能。ブラウザ上からそのまま記載されている内容を検索したり、要約したりできるのはかなり便利。また、一部のアプリでは文字列を選択するとこのAIを呼び出して要約させる、なんてことも可能です。

Google Geminiが提供しているかこって検索機能にも対応。Xiaomi HyperAIエンジンと、Google Geminiをうまく組み合わせることで、よりスマートなAI機能を実現していました。なお、今回のレビューでは試しませんでしたが、POCO F7 Ultraでも同じくHyperAIエンジンを利用可能。こちらでは本機もF7 Ultraでもリアルタイム文字起こしを可能で、ボイスレコーダーからすぐに文字起こしをしながら打ち合わせをするなんてこともできるようになっています。

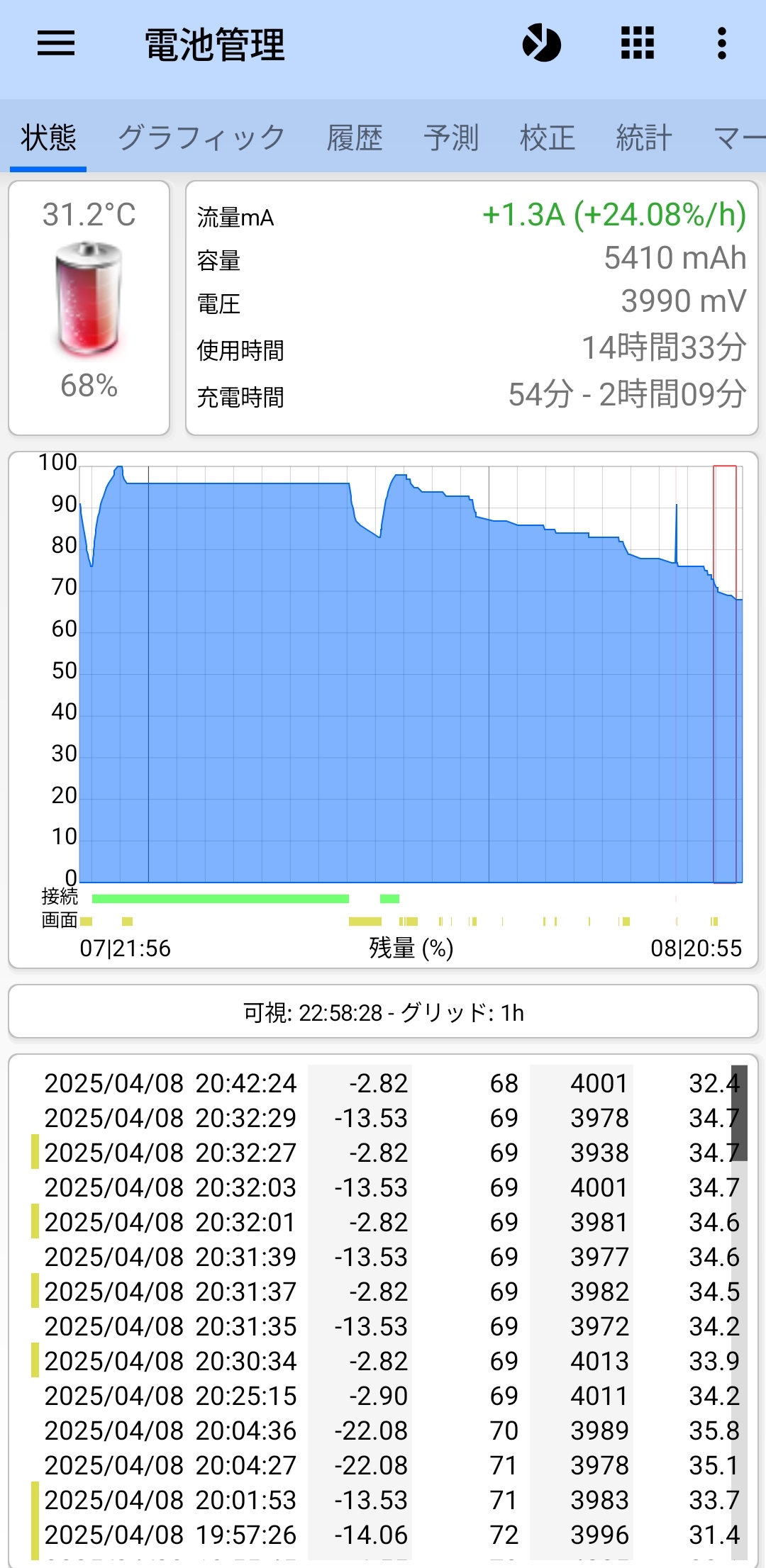

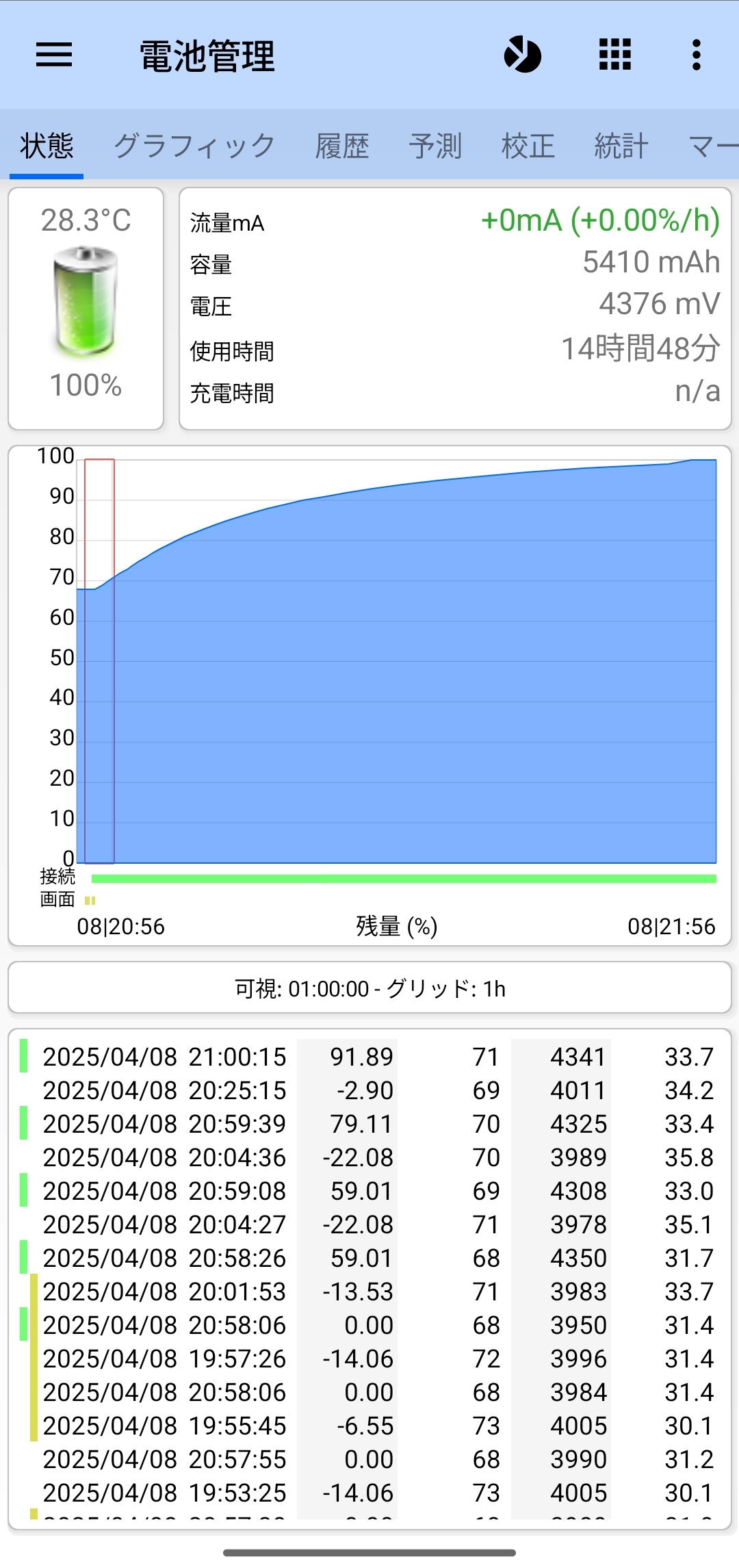

バッテリーはそれなりに長持ち。メイン機としては微妙かも

Xiaomi 15 Ultraは5410mAhのバッテリーを搭載。Xiaomi 15 Ultraは日本のおサイフケータイには対応していないため、モバイルSuicaを利用する場合や楽天Edyなどの決済を利用する場合はメインスマホとしては利用されないのではないかと。私のレビューの際もサブスマホとして利用する機会が多い印象でした。このため、常に使っていたわけではないためバッテリーはかなり長持ち。1日中持ち運んでもバッテリーは40%ほどの残量でした。

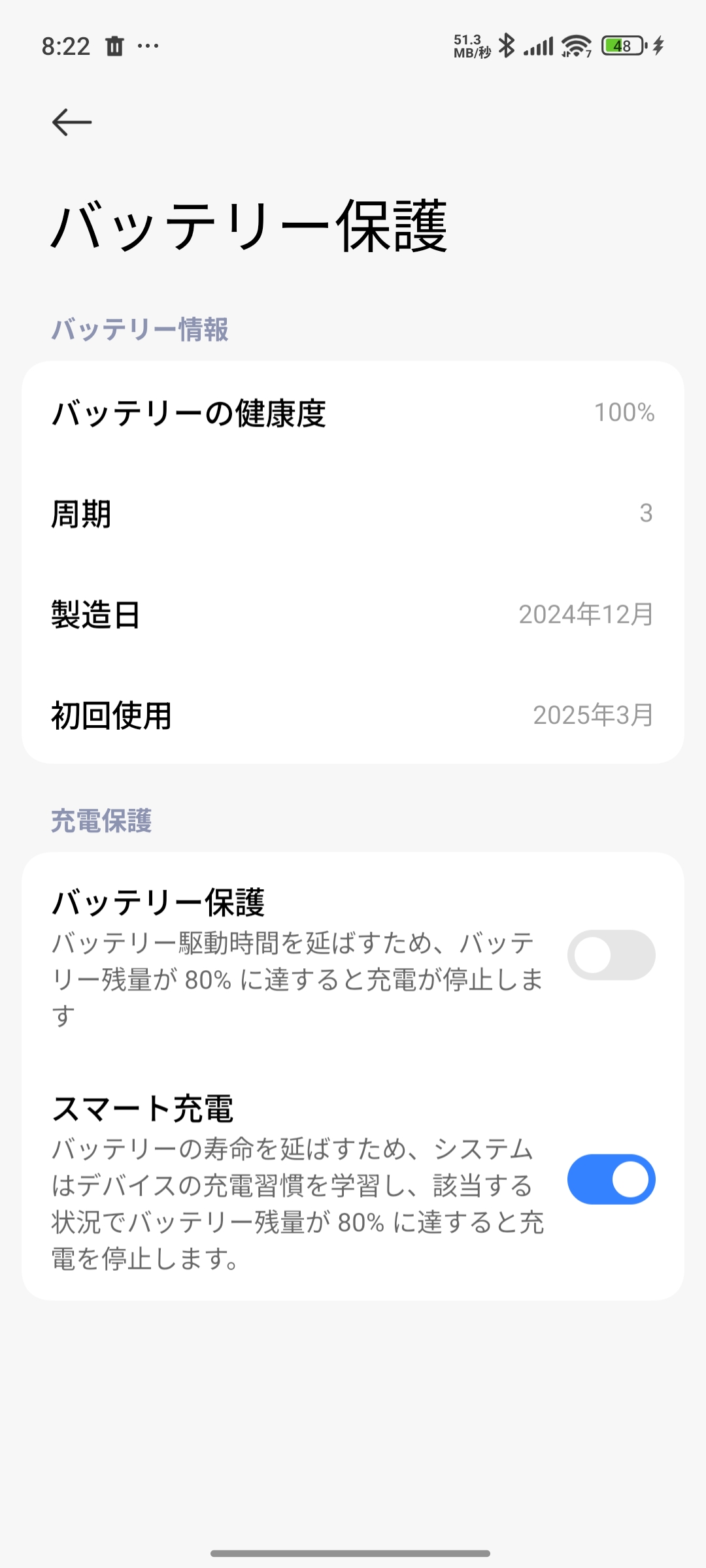

充電速度は非常にXiaomiの純正の急速充電器を利用しなくても十分なスピードでの充電が可能です。夜に充電をする場合にはわざわざ急速充電しなくても、バッテリーへの負荷を減らすようにバッテリーの残量が80%になると充電を停止するスマート充電機能も搭載。数年間にわたって使い続けたい場合に気になるバッテリーについても長持ちできるような工夫がされていました。

Leica共同開発のカメラでこれまでにない撮影体験を実現したスマートフォン

今回レビューしたXiaomi 15 Ultraは、Leicaとの共同開発のカメラの性能の高さが圧倒的に魅力なスマートフォンでした。スマートフォンのカメラで100mm望遠や、400mm望遠をサクッと撮影してしまえるというのは、大枚を叩いて100-400mmレンズを購入した私にとって衝撃的。1.6kgのカメラを用意しなくても超望遠の写真をスマートフォンで鮮やかに、自然な画質で撮影できる時代になってしまったわけです。

夜景の撮影性能に関してはまだ気になる点もありましたが、桜の花を望遠で撮影した写真などは予想以上のクオリティで驚かされました。数年前に話題になったマイクロフォーサーズマウントに対応したYONGNUO YN450も面白い製品でしたが、内蔵レンズだけでそれをも超えるクオリティを実現できるXiaomi 15 Ultraはスマートフォンカメラの新境地を実現した製品と言っても過言ではないと思いました。

SoCについてはQualcomm Snapdragon 8 Eliteを採用し、最新のスマートフォンとして申し分ないスペックを実現。写真の背景の天気を変えてしまうという高度な写真編集をAIでこなしたり、リアルタイムの文字起こしをしたりといったAIを使った作業や、日常的な利用でも最高のスペックになっていました。FeliCa非対応は少し残念ですが、確かに「カメラ」として見ても良い製品とも言えるかと。価格は約18万円からと高額ですがサブスマホ兼カメラとして価値のある製品です。