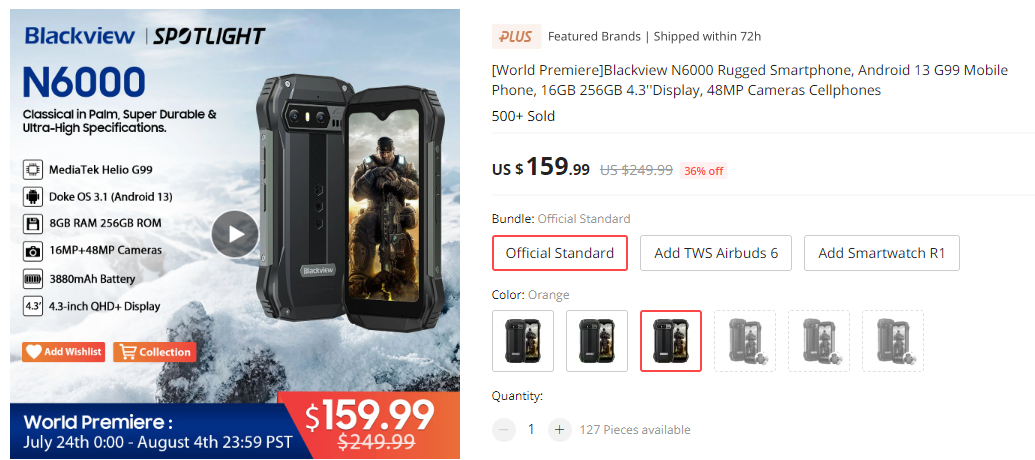

【POCO F7 Ultra】10万円以下でSnapdragon 8 Eliteの圧倒的性能!Antutu 241万点のゲーミングパワーと5000万画素トリプルカメラで写真もAIも満足なPOCO F7 Ultraレビュー【PR】

Xiaomiのゲーミングブランド、POCOから登場しているフラグシップモデル、POCO F7 UltraをXiaomiよりお借りしてレビューします。Qualcomm Snapdraon 8 Eliteに12GB/16GB RAM、256GB/512GBストレージ(UFS 4.1)、ゲーミング用GPUであるVisionBoost D7を搭載したモデルでありながら国内販売価格は99,980円からと10万円を切る価格の製品です。

「POCO市場最高のイメージングシステム」として5,000万画素のメインカメラに、5,000万画素のフローティング望遠カメラ、3,200万画素の超広角カメラを搭載しているのもポイントな製品。ゲーミングスマートフォンとしての性能だけでなく、カメラも、IP68の防水防塵性能でどんな場所でも使える利便性を実現したモデルに仕上がっています。

POCO F7 Ultraのスペック

| 項目 | 詳細 |

| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED、3200×1440、120Hz、3,000nit、HDR10+、Poco Shield Glass |

| CPU | Snapdragon 8 Elite、Adreno 830 GPU+VisionBoost D7 |

| OS | HyperOS 2.0(Android 15ベース) |

| RAM + ROM | 12GB + 256GB / 16GB + 512GB(UFS 4.0) |

| カメラ | リアカメラ(トリプル構成) 50MP広角:f/1.6、1/1.55インチ、15mm、OIS対応 50MP望遠:f/2.0、60mm、OIS対応 32MP超広角:f/2.2 フロントカメラ – 32MP |

| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |

| USB | USB Type-C |

| NFC/おサイフケータイ | NFC対応、おサイフケータイ(FeliCa):非対応 |

| バッテリー・充電性能 | 5,000mAh、120W急速充電、50Wワイヤレス充電 |

| 重量 | 212g(本体のみ) |

| 大きさ | 160.26×74.95×8.39mm |

| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4および802.11a /b/g |

| ネットワーク | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78/5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/784G LTE TDD:B38/40/41/42/484G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/663G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/192G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz |

マット仕上げの背面と、カメラ部分のアクセントがおしゃれ

POCO F7 Ultraは6.67インチの2K・AMOLEDディスプレイを採用。ベゼル部分はかなり狭くなっているため、ほぼディスプレイサイズそのままの大きさになっています。背面は、マット仕上げの部分が3/5ほど、残りの上部分はカメラ部分になっていてガラス製の背面に大型のトリプルカメラが鎮座する仕上がりです。マット仕上げの部分は指紋が目立ちにくくなっているのもポイント。

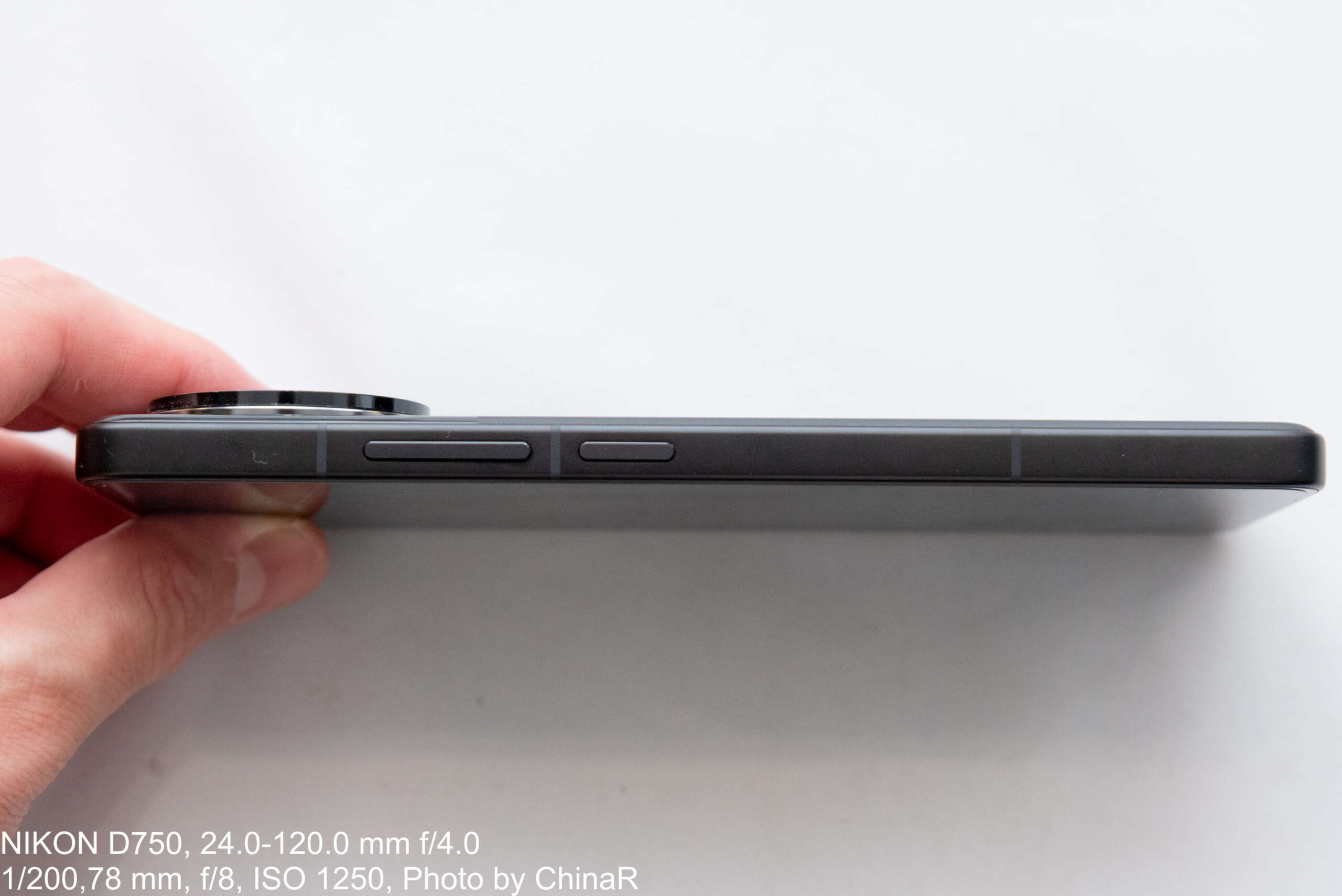

右側の側面部に電源キーとボリュームキーを配置するデザインなのは、他のXiaomiや一般的なAndroid端末と同じ印象。カメラ部分はそれなりに出っ張っておりケースなどをつけないままテーブルなどの硬い場所に置くと傷つけてしまう心配があります。カメラを出っ張らせるスタイルが一般的なのは分かるので、もう少しこのデザインについては工夫してほしいところ。

下部にはSIMスロットとUSB Type-C、スピーカーを配置。SIMスロットはnanoSIM×2で、表裏に2枚を差し込むタイプです。eSIMには非対応のため、海外旅行の際や国内で回線を変える際にはSIMカードの差し替えが必要です。microSDについても非対応のため、大容量のゲームを多くインストールし、4K動画をガッツリ撮影する場合は512GBモデルのほうがおすすめです。

カメラは5,000万画素のメインカメラに、5,000万画素のフローティング望遠カメラ、3,200万画素の超広角カメラを搭載。ブラックモデルの場合はカメラの周囲のグリル部分に赤色のアクセントが入っているのが特徴的です。フラッシュはカメラの右側(縦向きの場合)に配置されています。

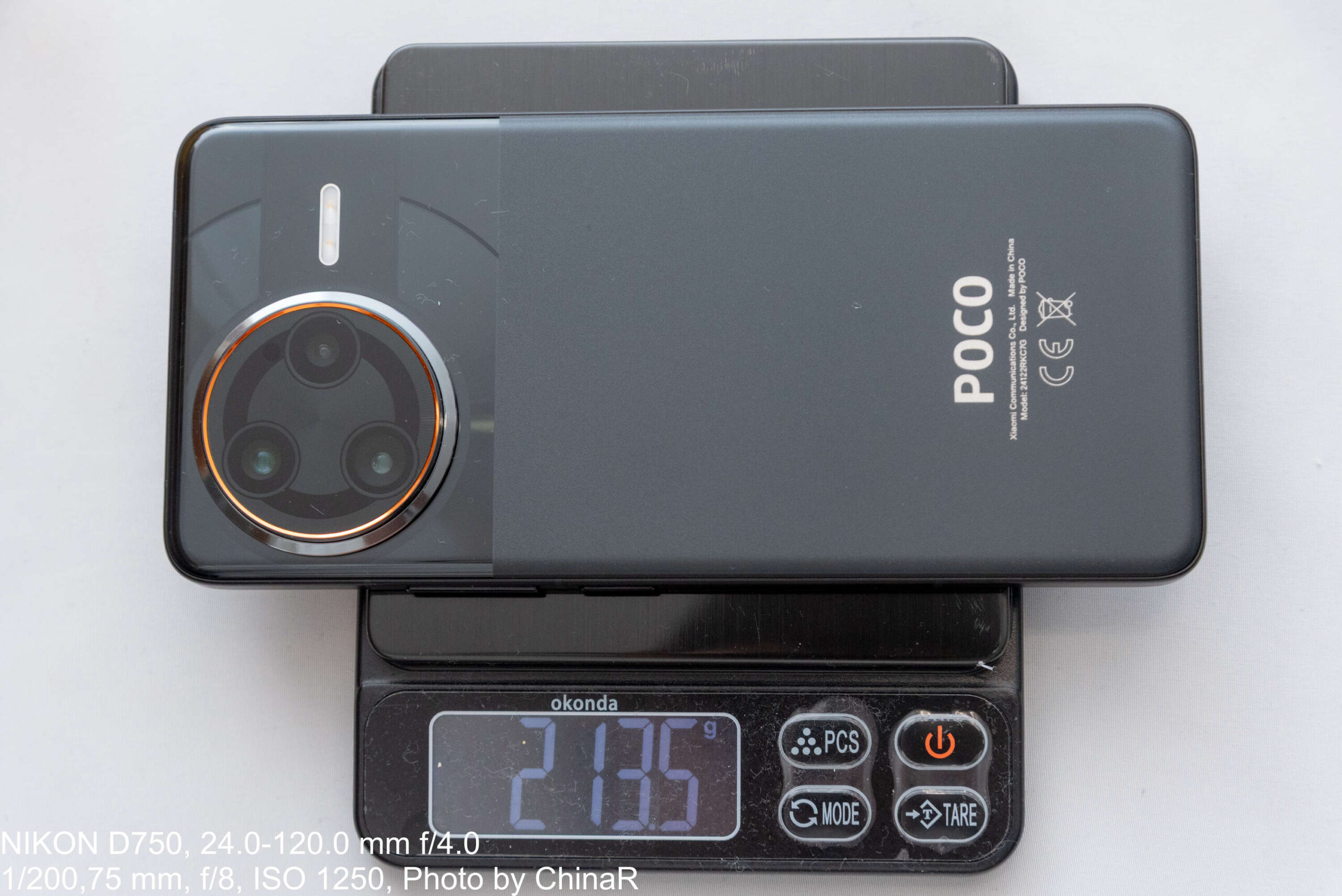

本体の重量は実測値で213g。6.7インチ帯のゲーミングスマホは200gを超える重量の製品が多く、本製品も同じくらいの印象です。写真からも分かるように、背面の端の部分は少し丸みを帯びた形状になっており手で持ったときにフィットするようになっているのも嬉しいところかも。

指紋認証センサーは画面内に搭載。超音波センサーで他のモデルに比べて高速での認証が可能になっているんだとか。正直なところ、通常の画面内指紋認証センサーでもかなり高速な動作ができるため、本製品の認証は確かに一瞬でしたがそこまで大きな差は感じませんでした。

純正のラバーケースも付属。若干不格好なため、メインスマホとして使うならサードパーティ製のケースを用意したいところ。純正ケースの場合、カメラ部分の出っ張りについても覆う形になっているためテーブルに置いたときでもカメラが傷つかずに済みそうです。

Antutuベンチマークで241万点の性能。10万円以下でも圧倒的な性能を確保

まずはスマートフォンの性能を数値化するAntutuベンチマーク(V10.4.8)にて本製品の性能を確認。3回ほどシチュエーションを変えて計測してみましたが、スコアは241万点という結果に。同じくゲーミングスマホとして販売されているASUS ROG Phone 9が288万点だったことを踏まえるとスコアは少し控えめでした。ただ、POCO F7 Ultraは実売15万円超のROG Phone 9にくらべて約6万円安価な10万円ほど。価格差を踏まえると本機の性能は十二分といったところです。

Antutu Storage Testでは、シーケンシャルリード4,008MB/s、シーケンシャルライト3,573MB/s、ランダムリード1,488MB/s、ランダムライト872MB/sを実現。容量の大きいゲームであってもスムーズに読み込み、起動させることが可能です。ストレージはUFS 4.1でそれに準じた速度を実現していると言えます。

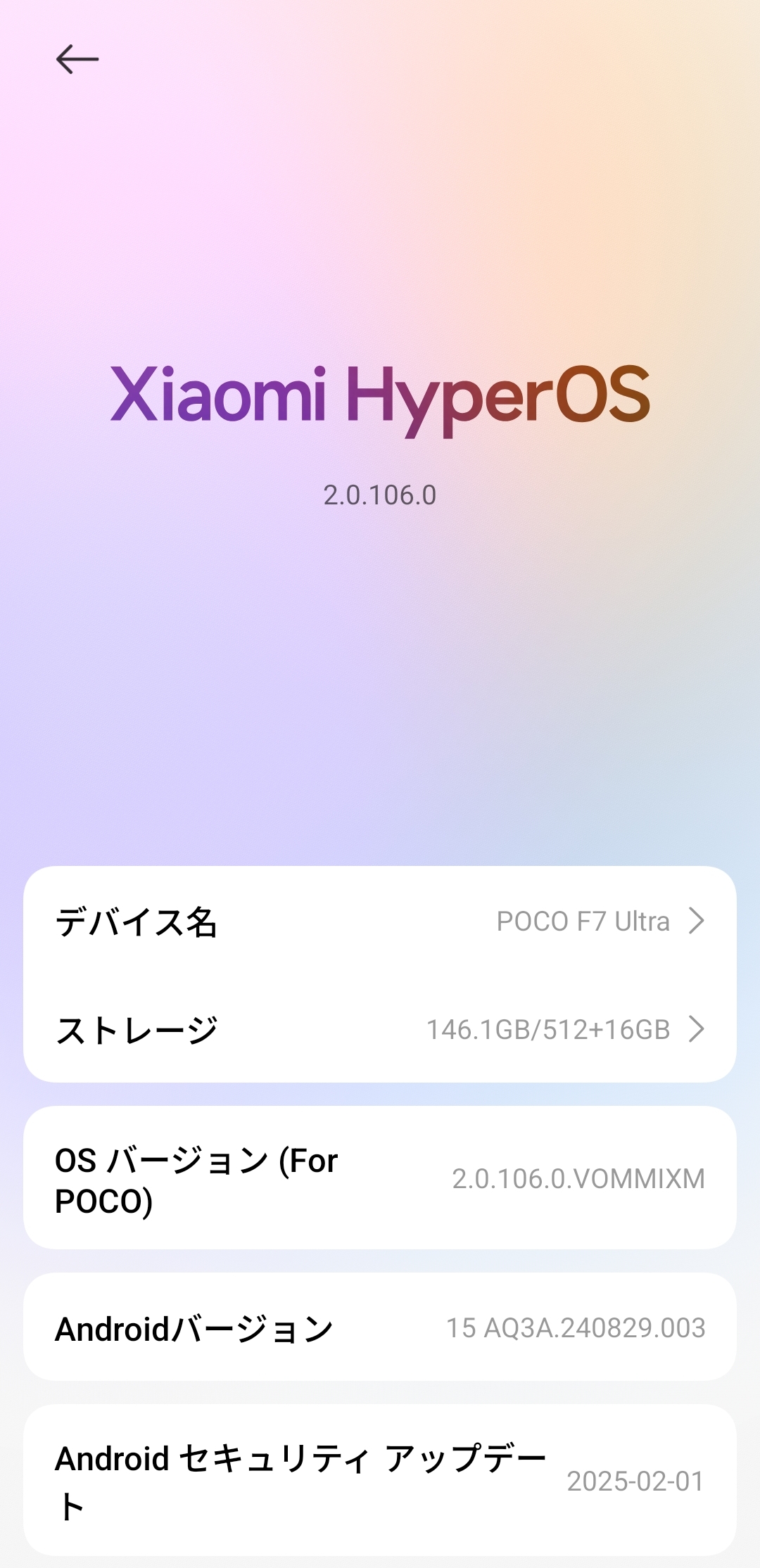

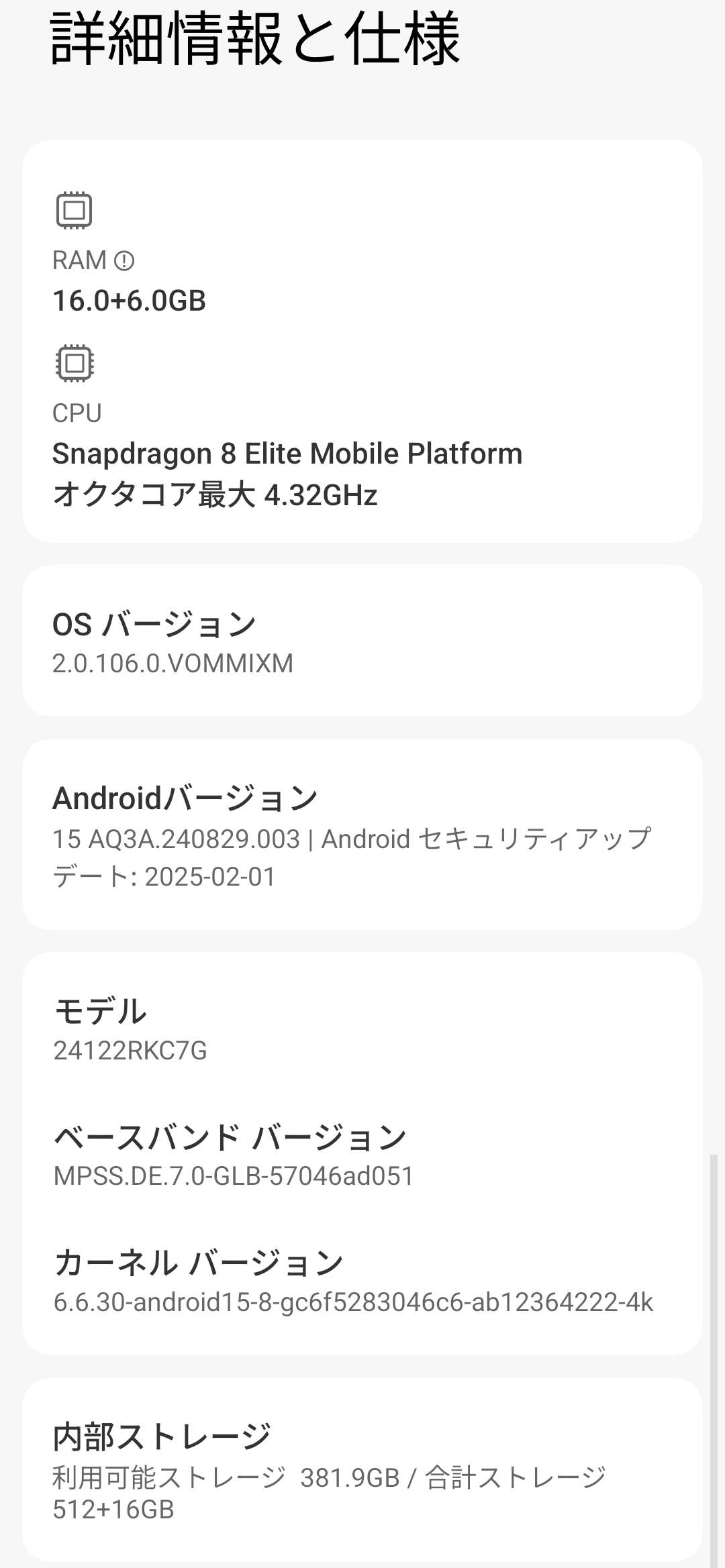

搭載しているOSはXiaomi HyperOS 2.0。Android 15ベースのバージョンで、Androidセキュリティアップデートは2025年2月1日のものになっていました。Xiaomiのスマートフォンは、若干セキュリティアップデートは他社に比べると適用が遅い印象で、本機も同じくではありますが少しずつアップデートはされていくはずです。

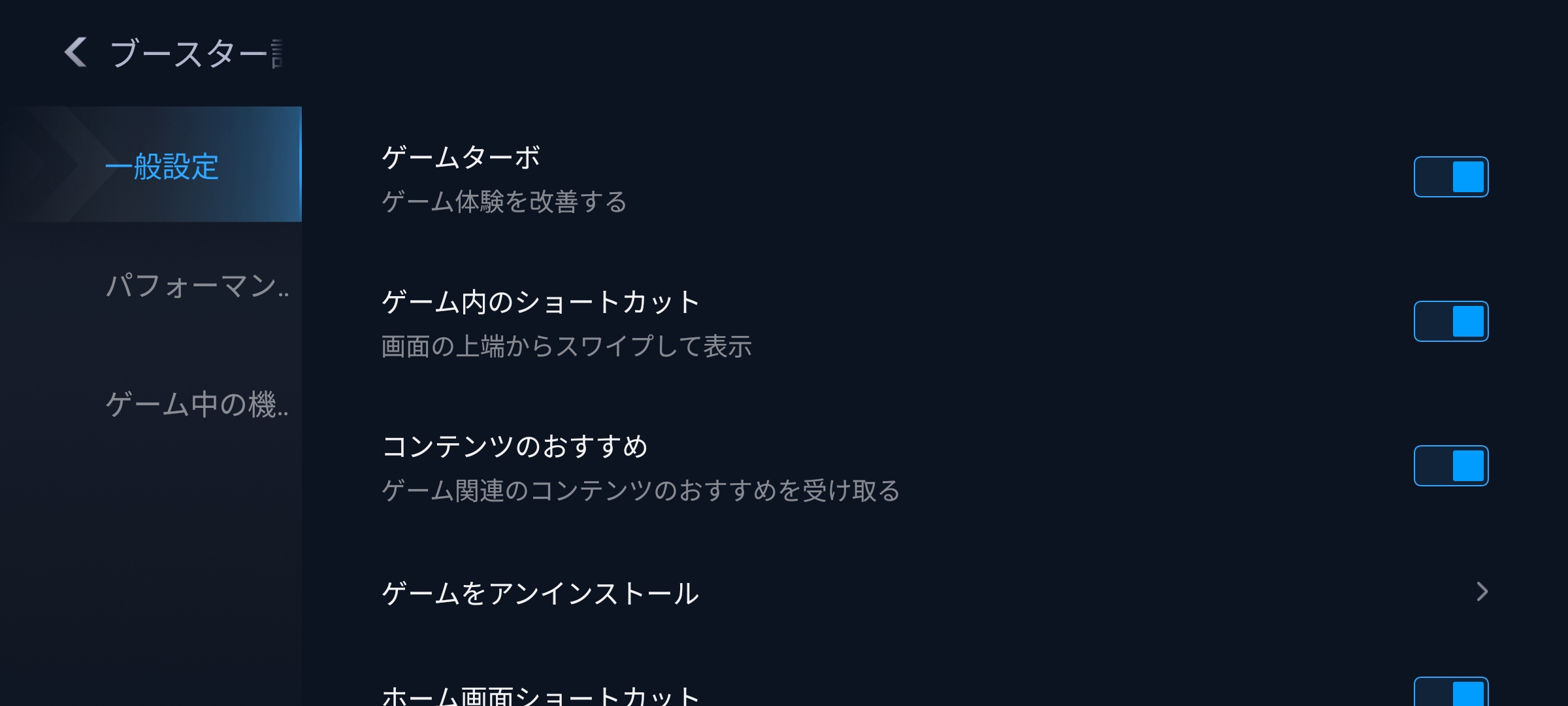

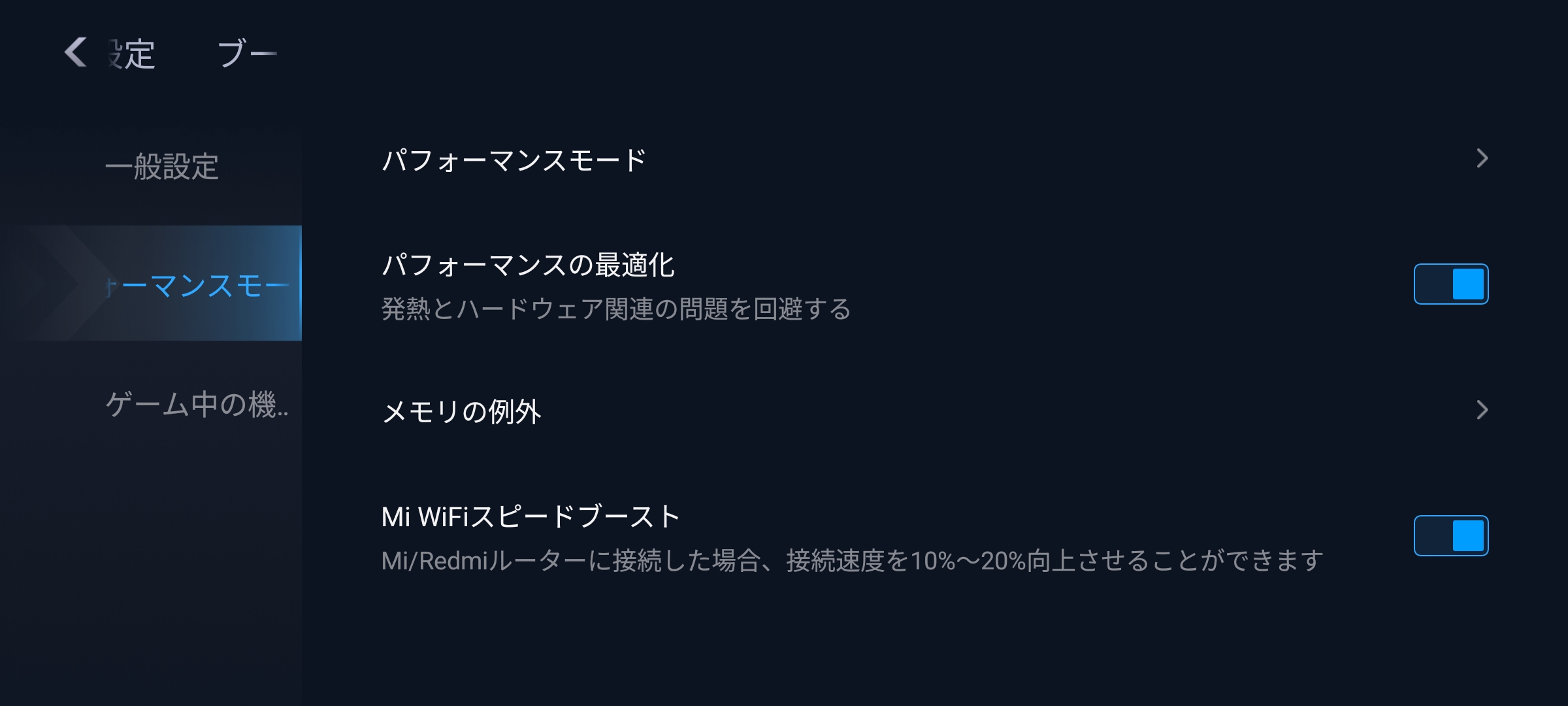

POCO F7 UltraはWildBoost Optimization 4.0を搭載し、ゲーム起動時の性能を最適化させることが可能。対応しているゲームを起動時に自動的に”ゲームターボ”モードに切り替えることが可能。ゲーム起動時にゲーム以外のアプリのRAMを開放したり、XiaomiのWi-Fiルーターを利用しているときには接続速度を10~20%向上させるMi WiFiスピードブースト機能を自動的にONにすることが可能です。

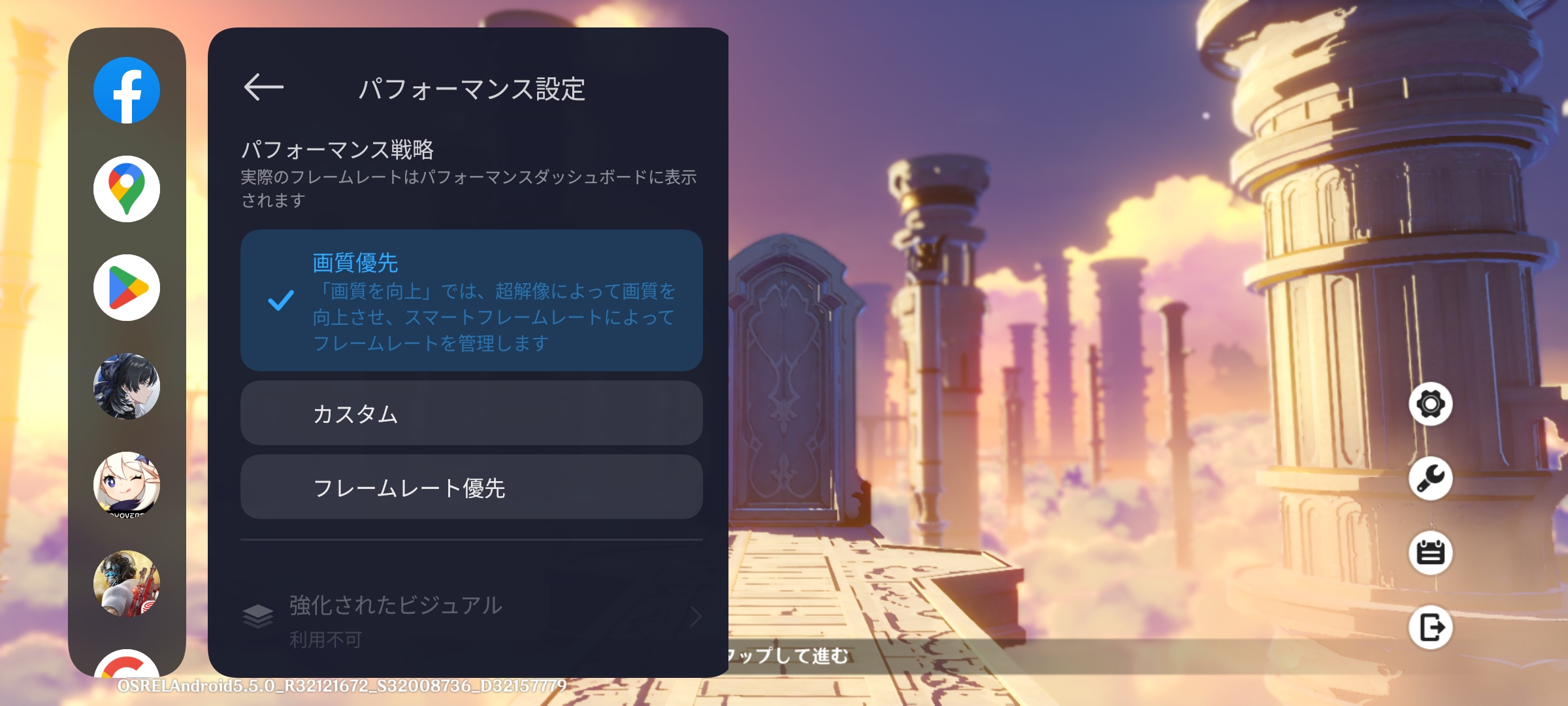

また、ゲーミング中のGPUの動作モードも選択して動作を最適化させることも可能。パフォーマンスを優先するモードや、画質やフレームレートを優先する”高品質モード”なども選択することが可能。ゲームアプリごとに設定することが可能でした。

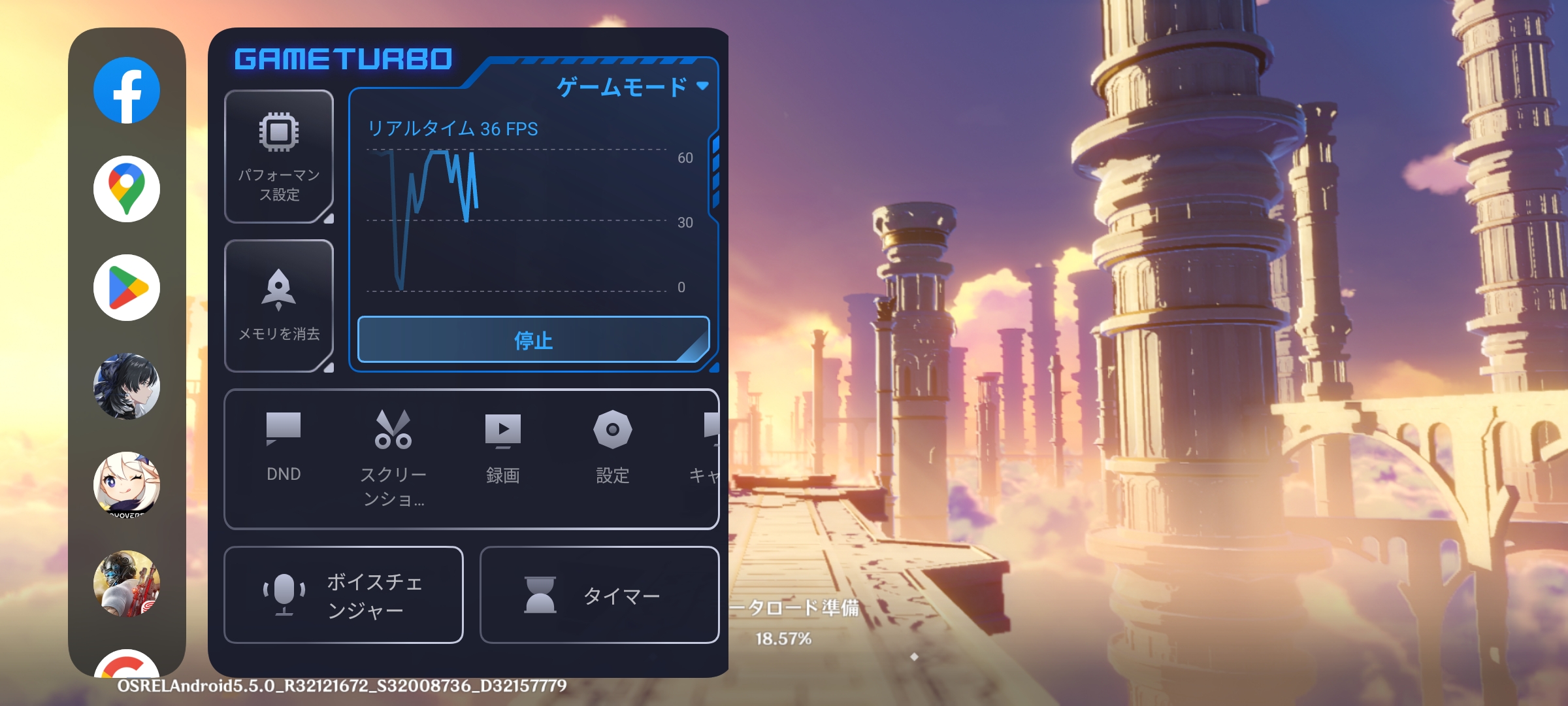

ゲーム起動中は、左上のアイコンからGAME TURBOを呼び出すことが可能。リアルタイムのFPSを確認したり、パフォーマンスの設定を変更することも可能。”ゲームモード”にパフォーマンスモードを変更すると、消費電力を高めてゲーム体験を向上させるというようなことができるわけです。

また、GAME TURBOメニューから他のアプリが利用しているRAMを開放したり、ゲームを小さいウインドウに表示させるDND、スクリーンショットや録画なども利用可能。ボイスチェンジャー機能や、タイマーも用意されており、ゲーミングをより快適にできるようになっています。

ゼンレスゾーンゼロや鳴潮などのアクションシーンでは、一瞬カクつく場面も

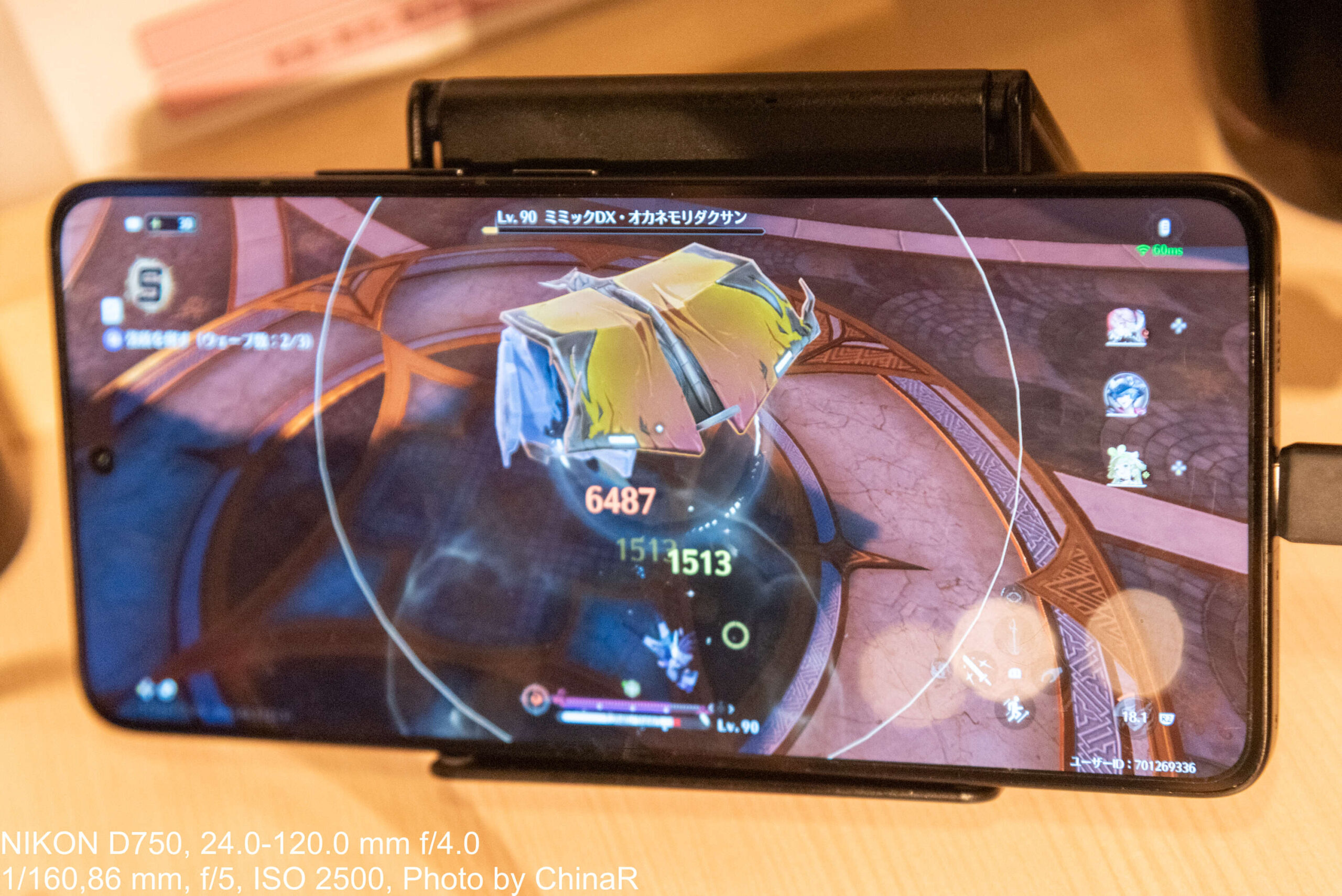

今回もROG Phone 9のときと同様に普段から重いゲーム(ゼンレスゾーンゼロ・鳴潮)をプレイしている方にご協力をいただき、実際のゲーミング性能を徹底的にチェック。コントローラーを接続してゲームをプレイしたり、タッチパネルで戦闘シーンを中心に試してもらいました。

ゼンレスゾーンゼロ、鳴潮ともにコントローラーにせつぞくして戦闘シーンをプレイ。本機はUSB Type-C端子は一つのみ搭載しているので、有線のコントローラーをそのまま接続する場合は、同時に充電をするという使い方はできません。動作状況は確認できませんが、USB Type-Cハブなどを利用する必要があります。

どちらのゲームでも、通常のシーンではまったくカクつきなどを感じることなくプレイが可能でした。起動に関しても待ち時間少なく起動することができるため、この点についても問題なしというところ。戦闘シーンも概ね問題なく動作する感じ。ただ、若干エフェクトが増える必殺技などの場面では一瞬カクついたり、フレームレートが落ちたように感じる場面もありました。

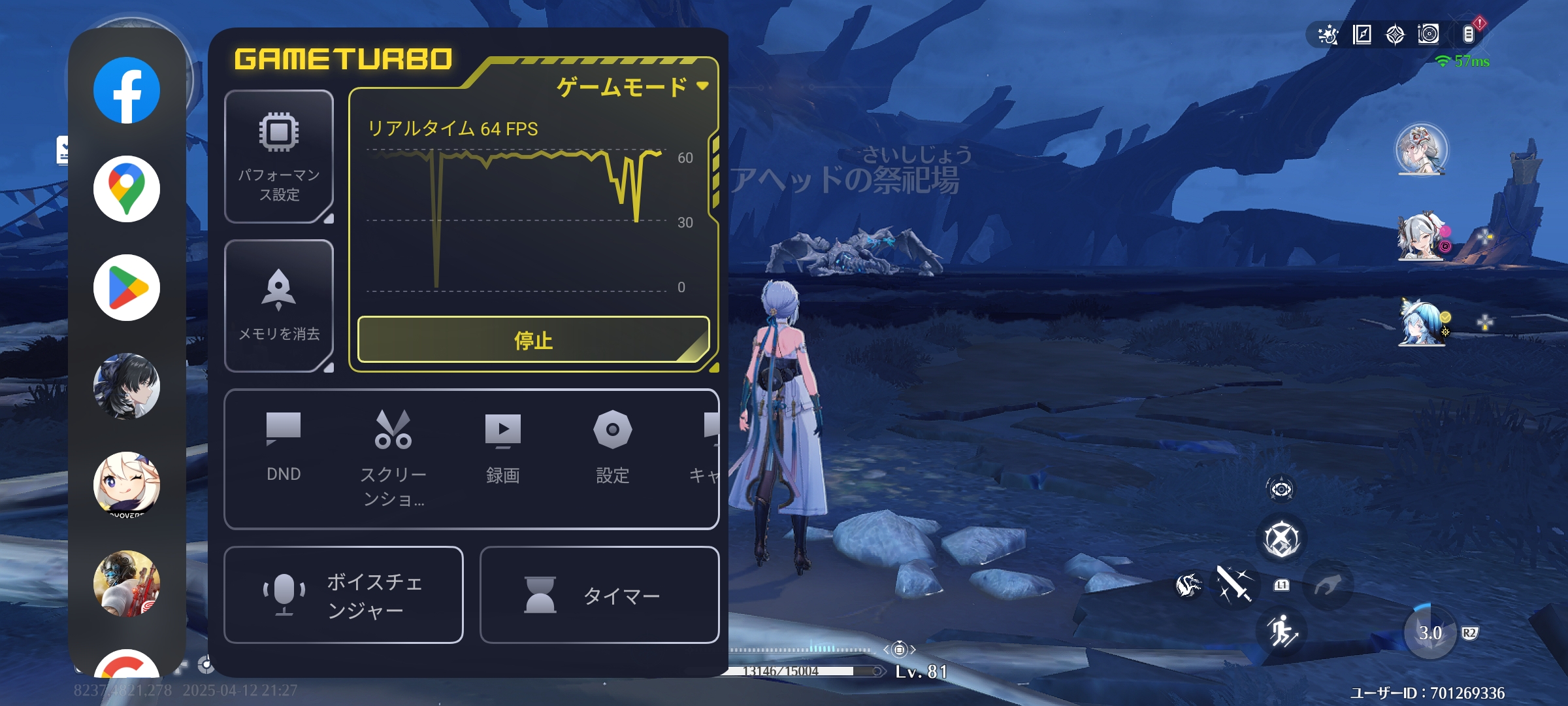

プレイ中にGAME TURBOを表示すれば、リアルタイムのFPSの確認が可能。鳴潮の場合、アクションシーン中に一瞬カクつく場面があり、この時のグラフもカクッとフレームレートが落ちていることが分かります。直近の低下は、アクションが終了した切り替えや、動画再生の際の状態です。なお、リアルタイムFPS表示は本来60FPSの鳴潮で64FPSというように、すこし過剰に表示されるようです。

今回も連続して15分ほどプレイしてみました。戦闘シーンを中心にプレイしているためかなり高い負荷をかけているものの、本体の温度の上昇はかなり抑えられていた印象。実際に手で持ってみても温かいとは感じるものの、握っても熱くて持てないということは全くありませんでした。この点は、POCO F7 Ultraの放熱性能の高さを感じました。

日常的なアプリ利用は超サクサク動作。HyperOSのAIアプリブーストでリアルタイムの文字起こしにも対応

前述の通りPOCO F7 UltraはQualcomm Snapdragon 8 Eliteに、12/16GB RAMを搭載。これによってゲーミング性能だけでなく日常的なWEBブラウジングや、SNSにおいても圧倒的な性能を実現しています。実際にPOCO F7 Ultraを使ってWEBブラウジングからX、Instagram、Youtubeなどの閲覧を電車内などでしてもまったくもたつくことなく操作することができ、本機の性能の高さを実感しました。

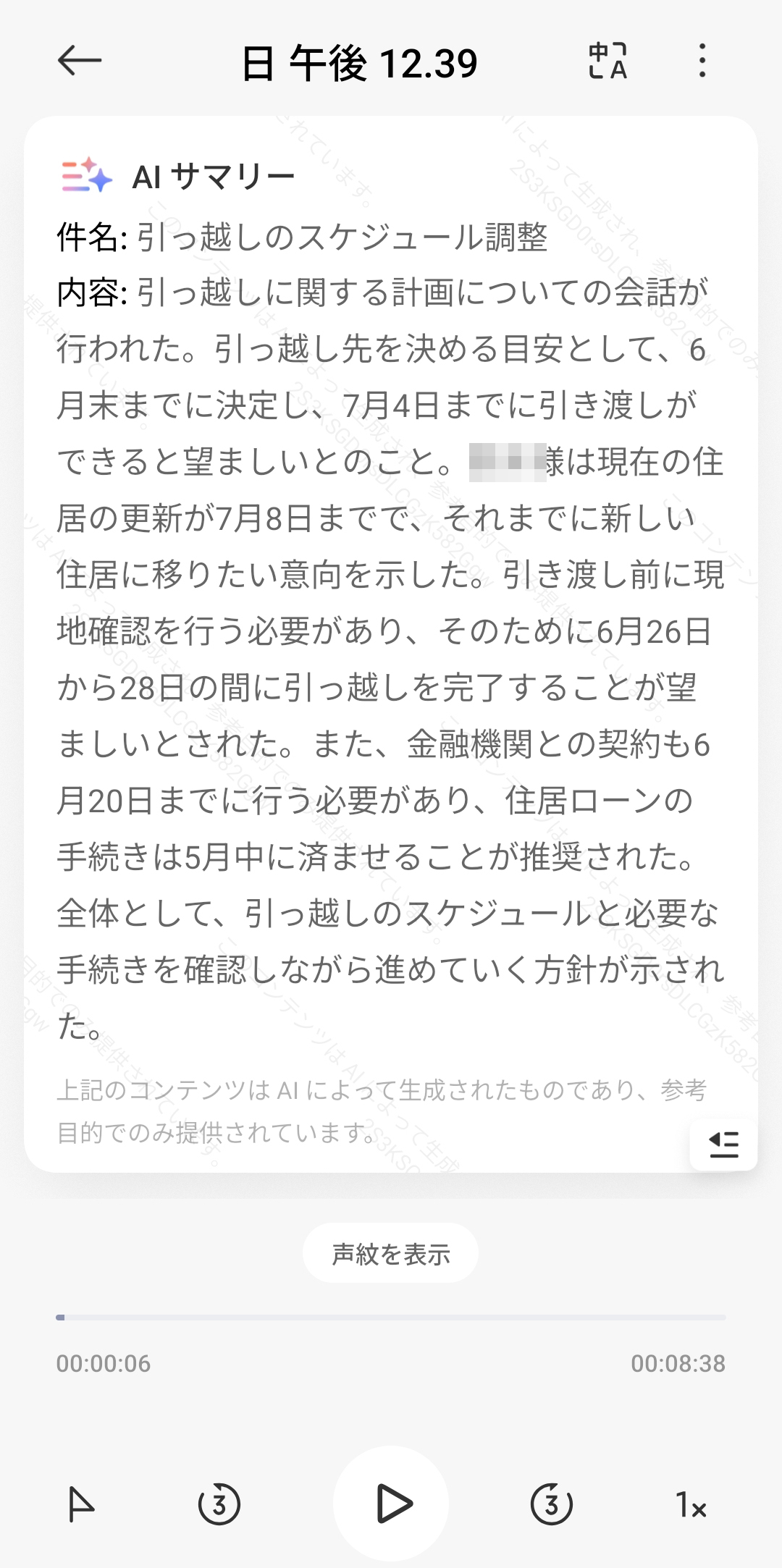

POCO F7 Ultraでは、Xiaomi HyperOSのAIアプリブーストを利用することが可能。AIによるリアルタイムの文字起こしや、通訳機能、AI字幕機能なども利用することが可能です。特にポイントとして言えるのが、Xiaomi 14T Pro登場時には非対応だった音声レコーダーでのリアルタイム文字起こし機能。例えば、不動産の契約などでそのときの会話を録音すればその場で字幕を確認することも、短い内容であれば端末上で要約を確認することも出来ます。

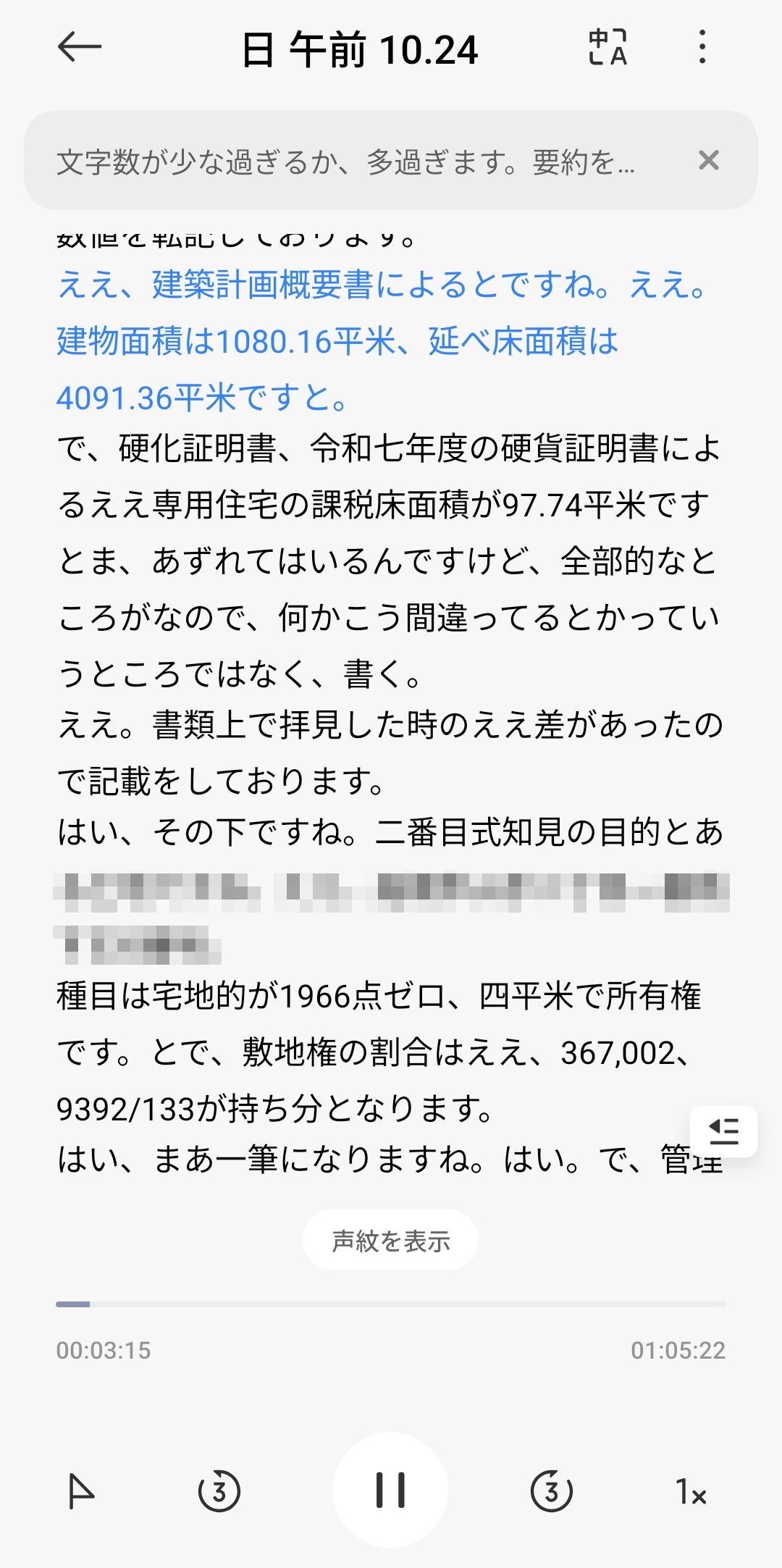

実際に不動産の契約の場面でPOCO F7 Ultraで文字起こしを試してみました。AIサマリー機能を使えば後からどのような指示をされていたのか、というのを手軽に確認できるためかなり便利。当ブログでは、PLAUD AI NotePinをレビューしていて、高頻度で量が多いやり取りが主であればこちらのほうがおすすめですが、日常的にちょっとした会話をメモしたりという程度なら十分な印象。

実際の文字起こしについては、専門的な用語、例えば不動産における公租証明書などは「硬化証明書」となっていたりと違った内容になってしまっている印象。ただ、見れば分かるレベルであり問題はなさそうでした。

【PLAUD NotePin】たった23gの軽量AIレコーダーで議事録作成がこれまで以上に簡単に!打ち合わせや会議の多い人必見のPLAUD NotePinレビュー【PR】

60mm相当のフローティング望遠カメラを活かした望遠撮影が魅力なカメラ性能

POCO F7 Ultraは5,000万画素のメインカメラに、焦点距離60mm相当のフローティング望遠カメラ、そして3,200万画素の超広角カメラを搭載。メインカメラとフローティング望遠カメラはOIS(光学式手ぶれ補正)にも対応しており動画撮影時や、望遠での撮影時にも手ブレを気にせずに撮影することが可能です。

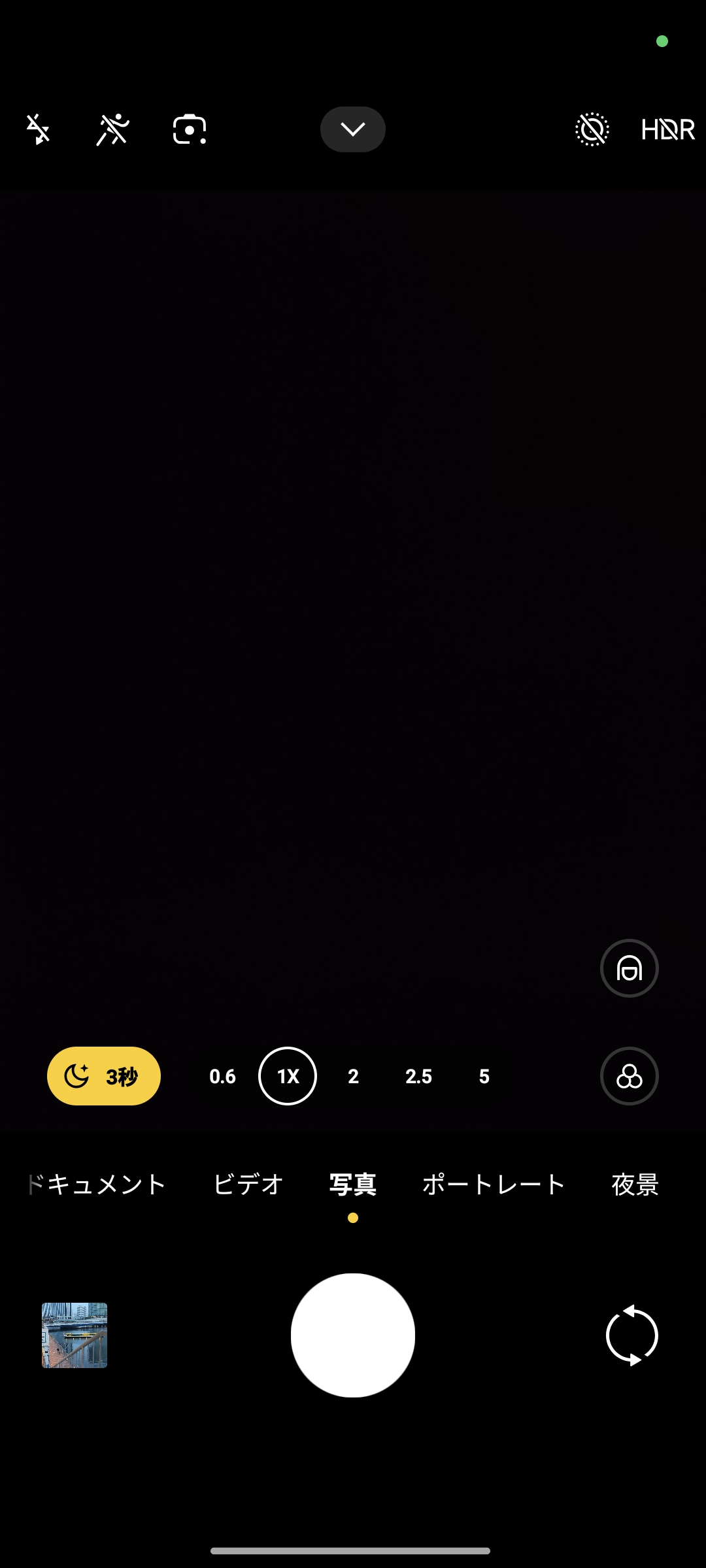

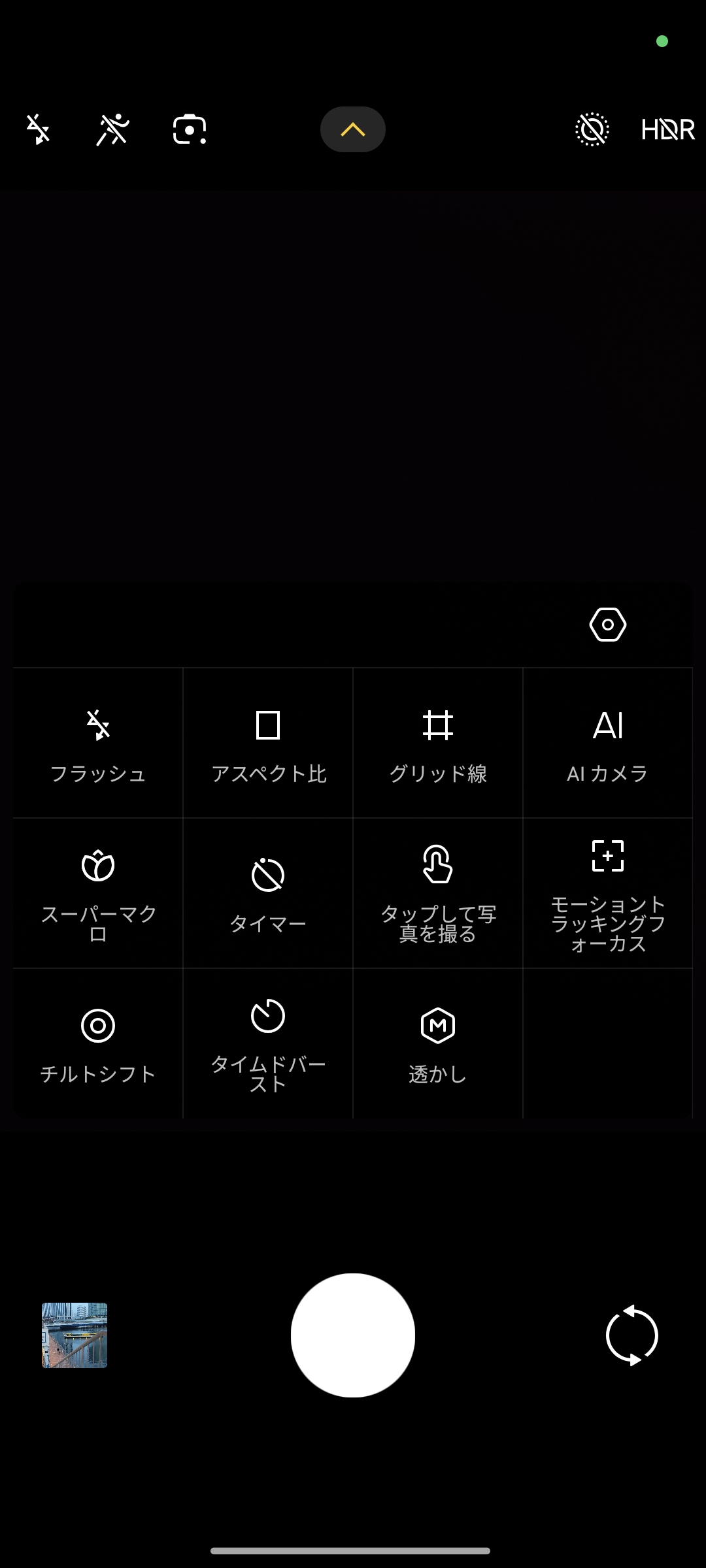

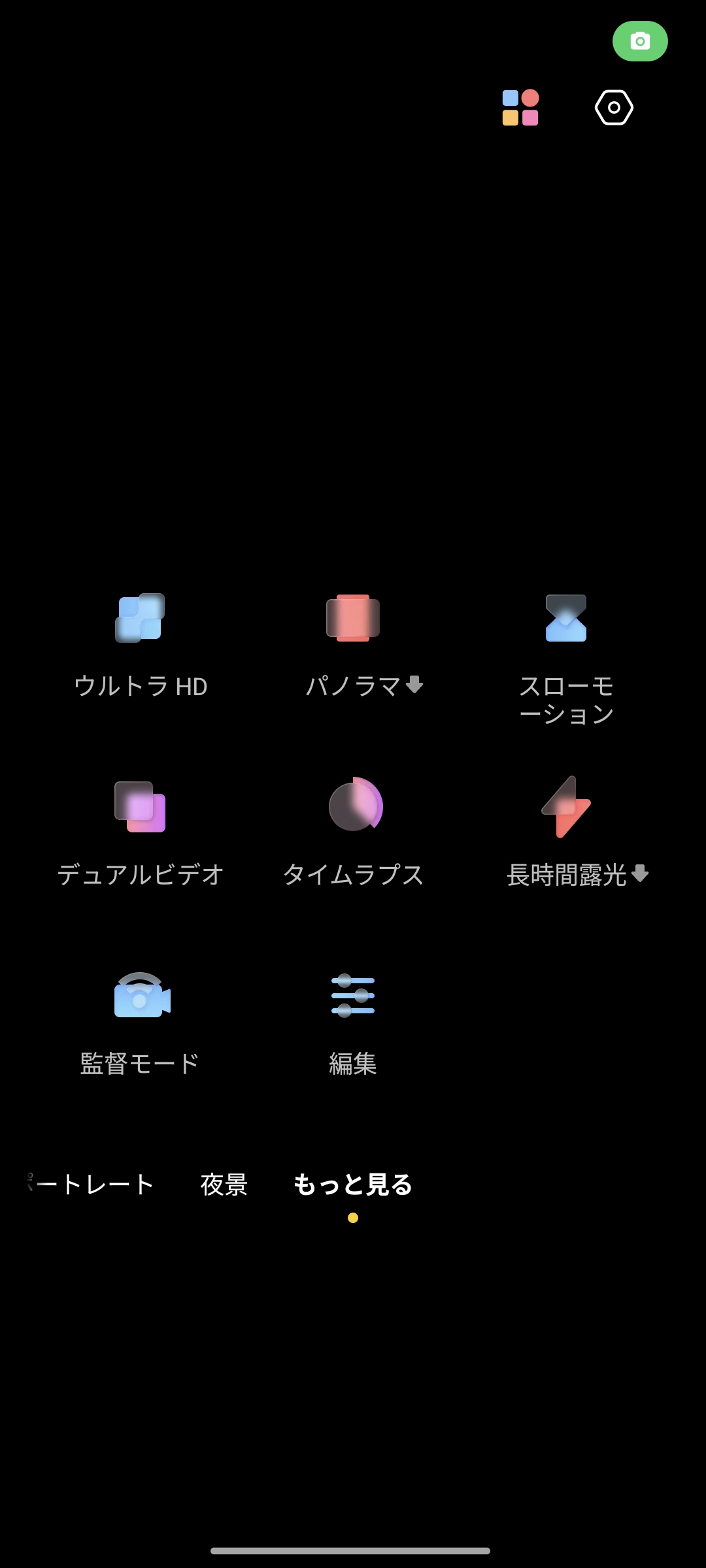

カメラのUIはXiaomiの標準的なカメラになっています。写真撮影時にはズームバーで0.6倍(超広角)、2倍、2.5倍、5倍のズームをワンタップで選択できるようになっており遠くの場所を撮影するときにもスムーズに選択することが可能です。グリッド線の表示も可能。また、撮影モードではウルトラHDや、パノラマ、長時間露光やタイムラプス撮影も選択できるようになっていました。

ズームで撮影をする際には、5倍のズームバーをダブルタップすると倍率を一気に上げてくれるのも特徴的。120mmズームへも一気に進むことができるようになっていて、遠くの場所を撮影したいときにもすぐに切り替えられるのが嬉しい点でした。

まずはメインカメラの画像から。メインカメラにはXiaomi独自のLight Fusion 800イメージセンサー(1/1.55インチ・F値1.6)を搭載し明るく、色鮮やかな仕上がりを実現しています。写真は夕暮れ時の状態で1枚目は少し影になっているような場所、2枚目は逆光気味になっている場所で撮影しました。

スマートフォンのカメラは明暗差が大きい場所での撮影はなかなか苦手で、空が明るいときには空が白くなるか、暗い場所が真っ黒になるかと両極端な写りになってしまいがち。本製品のカメラは暗い場所であっても色が潰れずに撮影することができている印象でした。ただ、2枚目はHDRの聞き方が若干不自然な印象もありこの点は要改善といったところです。

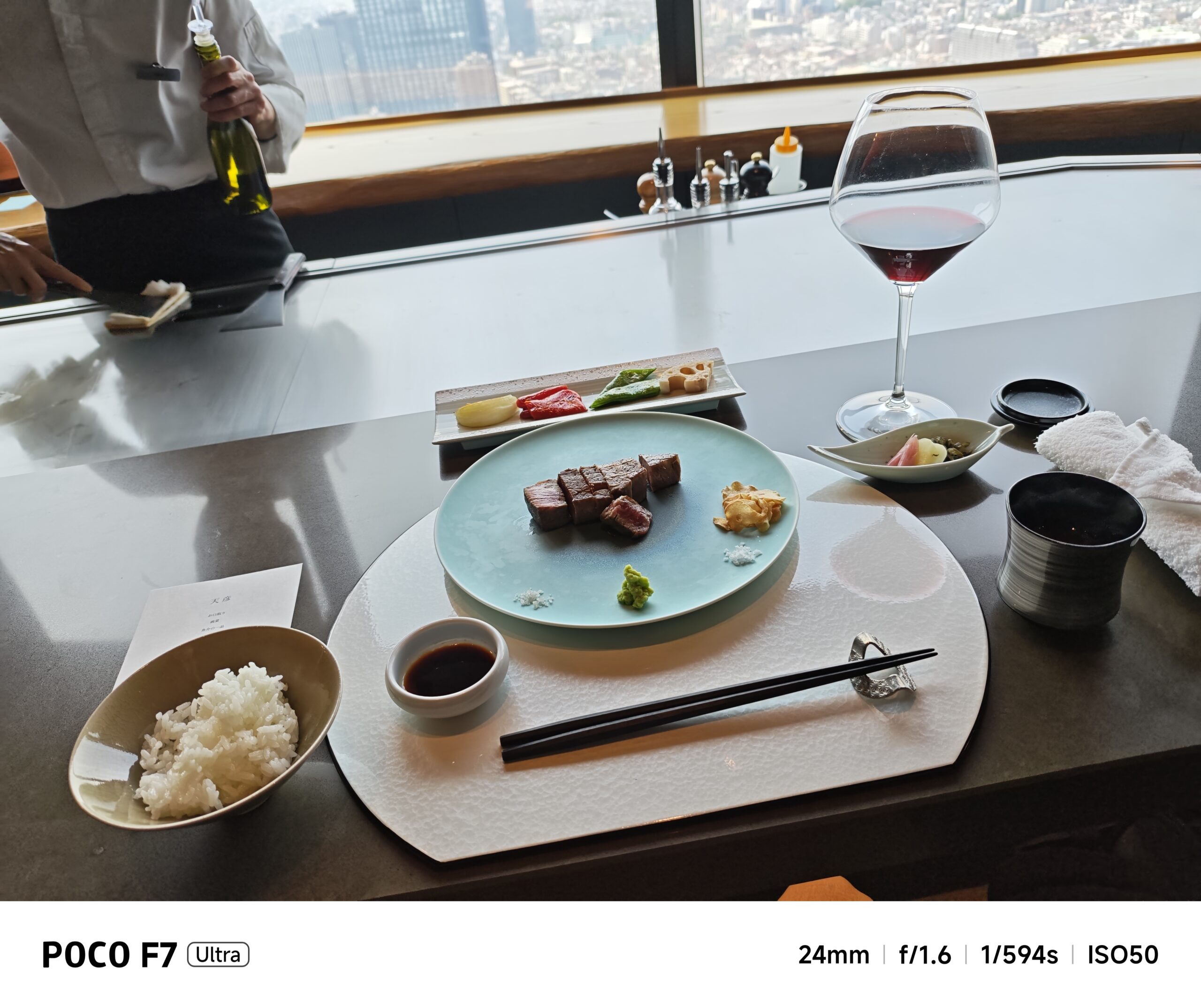

食事の写真についてもチェック。外の光が入り込むような場所のため、食事と外の景色の表現が難しい場所ですが、どちらの色も損なうことなく撮影することができている印象。お肉に関しては少し暗くなってしまっていますが、サクッとこのクオリティが撮影できるのは上出来といえます。

暗いレストランで撮影したときのクオリティもなかなか。屋内の暗いお店の場合、全体的に白飛びしてしまい美味しくなさそうに撮れてしまうことがスマートフォンカメラでは多いですが、本製品は食事の色を残して撮影することができていました。光学式手ぶれ補正もあってか、暗い場所でもブレることなく撮影が可能です。

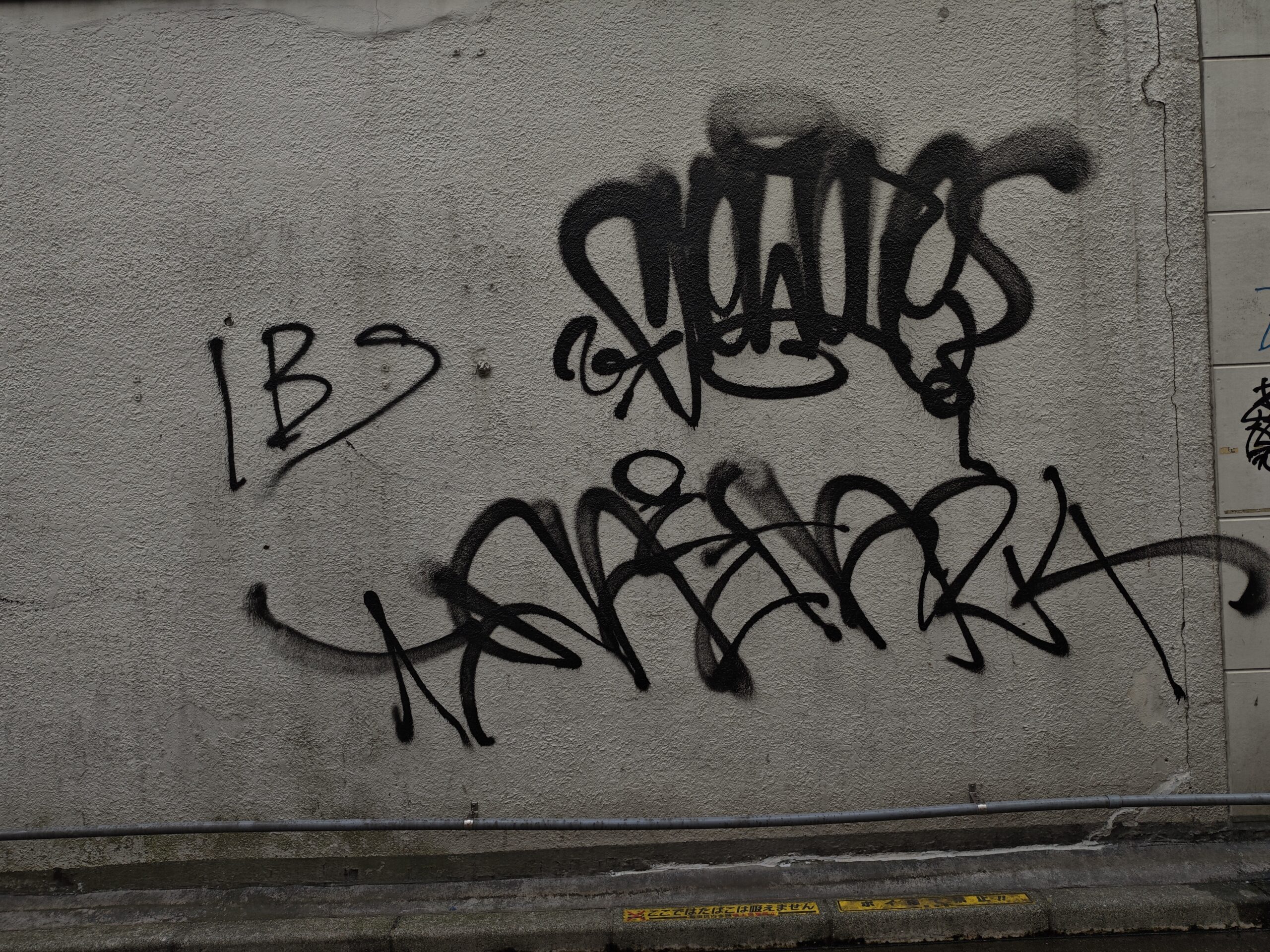

街の風景を切り取るときには、シャッターを押す前に少し露出を下げるだけでも印象的な写真に仕上がってくれます。LeicaとコラボしているXiaomi 15 UltraやXiaomi 14T Proのカメラは露出を標準で少し下げて印象的な写真が撮れるようになっていますが、Xiaomi純正のカメラのみのPOCO F7 Ultraの場合は、撮影時に少し露出を下げてあげるのが良い感じに。看板の中の蛍光灯の光の具合によるコントラストの差も見事に描き分けてくれるわけです。

ズーム撮影の性能の高さも本製品のポイント。5,000万画素のフローティング望遠カメラによって、一気に狙った被写体を拡大して撮影することが可能。2枚目の2.5倍ズーム(60mm相当)くらいまでは違和感のないレベルでズームできている印象です。3枚目の120mm相当では建物の端の部分にデジタルズームらしいギザギザが見えてしまっており、不自然さを隠しきれない印象でした。

少し日が落ちてきた横浜のベイエリアの写真も撮影。超広角カメラ(1枚目)とメインカメラ(2,3枚目)、そしてフローティング望遠カメラ(4枚目)で色味が若干異なっており、メインカメラは他の2つに比べて少し色被りが強めな印象。メインカメラ側はデジタル処理が少し強く、日産本社の横の縞模様がギザギザしている印象でした。

対してフローティング望遠カメラ側はこの縞模様もかなりきれいに描写。撮影した画像をズームしても違和感のない仕上がりになっている感じ。どの写真を見てみても、水面の暗さと空、建物に当たる光をうまく描けているためカメラごとの差異は好みのレベルといっても問題なさそうです。

望遠カメラに2億画素カメラを搭載するXiaomi 15 Ultraと比べれば5,000万画素のフローティング望遠カメラの本機の望遠性能はそこそこ。1枚目くらいならそこそこきれいですが、2枚目のレベルになると流石に無理やり写真を拡大したようになってしまい画質はイマイチでした。

完全に日が落ちた夜景に関しても、色鮮やかな写真を撮影できるのが特徴的。夜景は同じ写真の中でも光量に差がある場合が多いですが、ビルの明かりがバラバラな2枚目も不自然に白くなったりせず自然な色合いで撮影できています。ふと立ち止まって撮影した写真ですが、それでもピンボケや、ブレることなく撮影できているため、写真を撮影したいと思った瞬間に見たままを切り取ることができるのも特徴です。

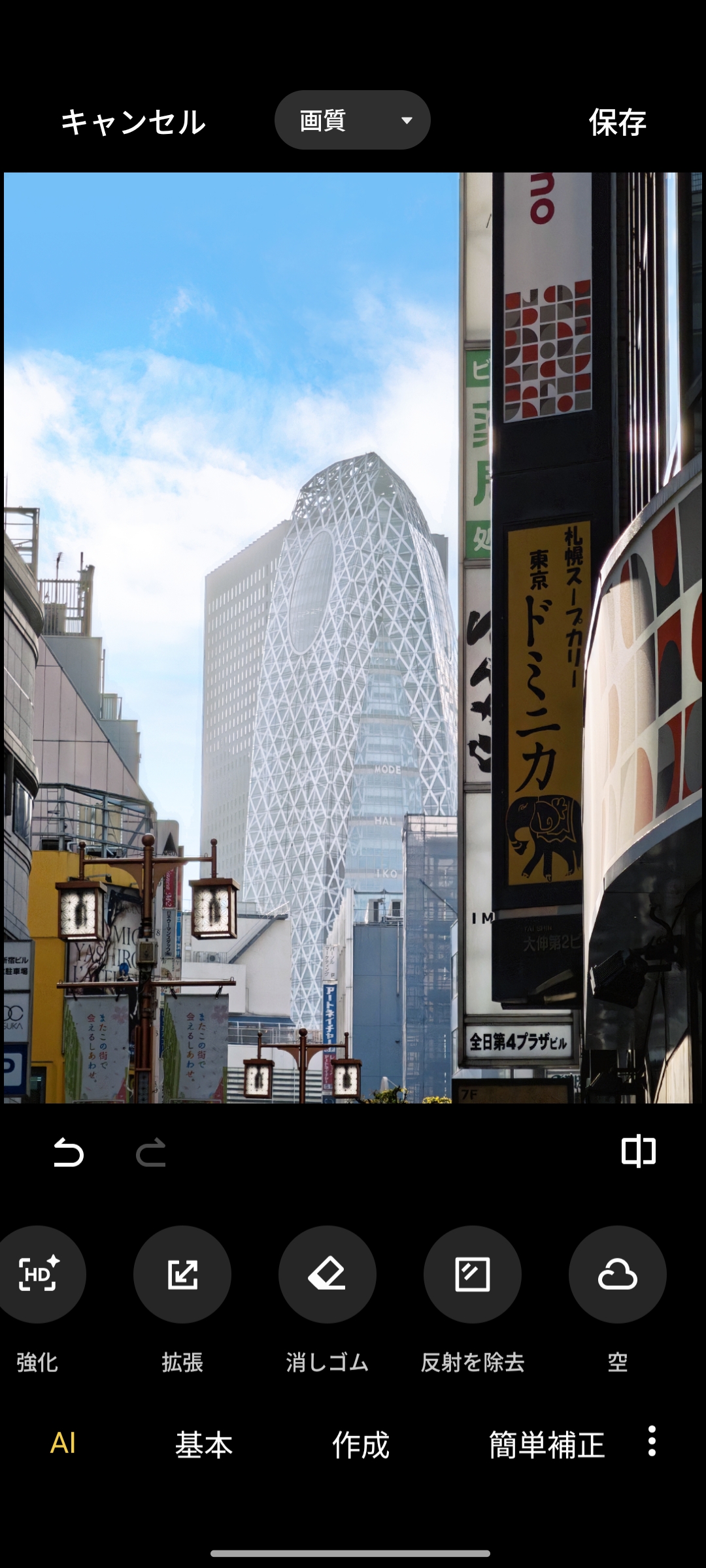

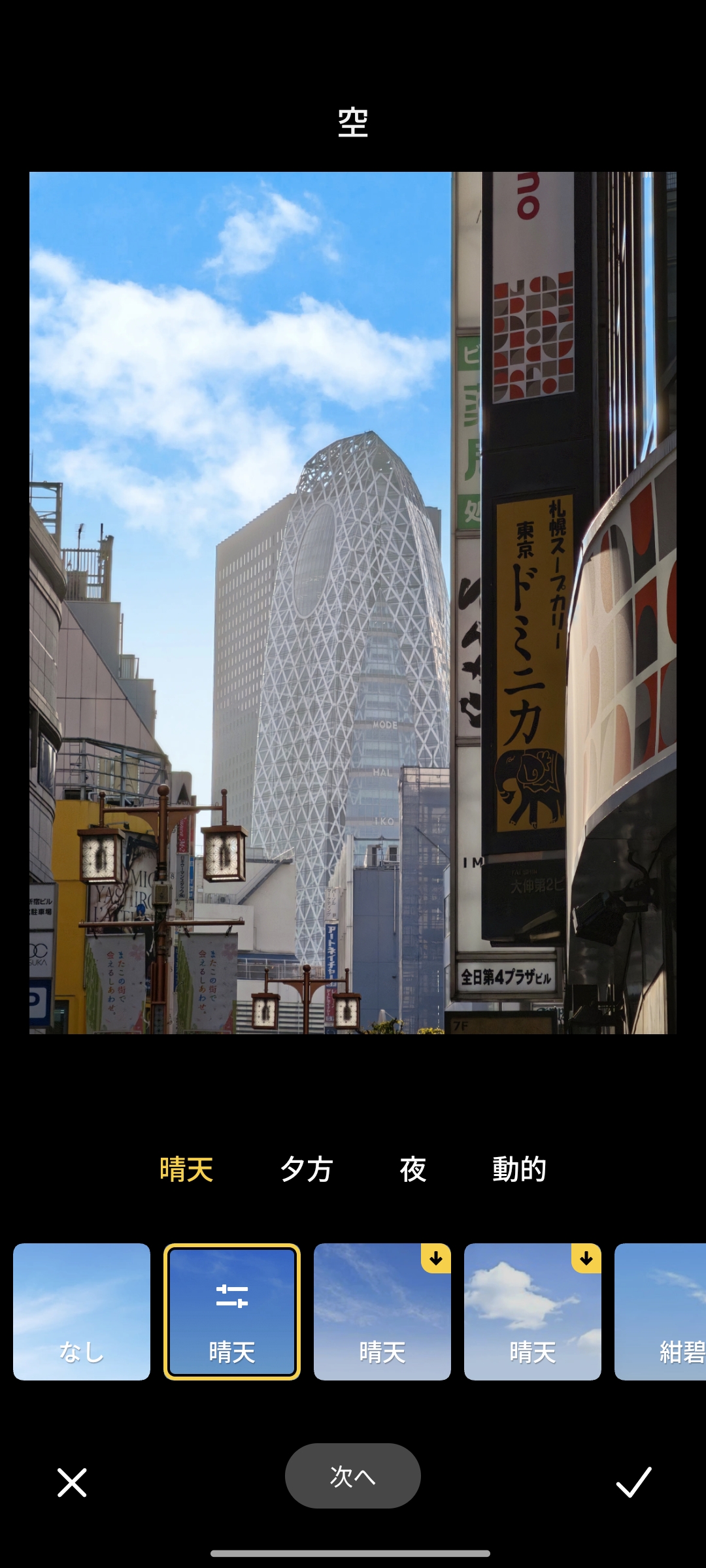

内蔵しているAI機能を利用すれば、写真の背景の時間や天気を変えることも可能。ただ背景の色を変えるだけでなく、それに合わせて周辺の入り身も少し調整してくれるため、かなり自然に景色を変えることが可能。AIを使った画像編集も手軽にサクサクできるのはPOCO F7 Ultraの魅力の一つといえます。

10万円以下でもSnapdragon 8 Eliteの性能を堪能できるモデル。写真もAIも妥協しない人におすすめ

今回レビューしたXiaomiから登場したハイエンドゲーミングスマートフォン、POCO F7 Ultra。12GB RAMモデルなら99,800円と10万円を切る価格でありながら、Qualcomm Snapdragon 8 Eliteに、グラフィック専用チップのVision boostの搭載、最大5,000万画素のトリプルカメラ構成と、各メーカーのフラグシップモデルに匹敵する性能を実現した実力モデルでした。ゼンレスゾーンゼロや鳴潮といった重いゲームであっても基本的にスムーズに動作させられる性能の高さが魅力というわけ。

カメラについてもXiaomiのフラグシップシリーズに搭載するLeicaカメラではないにせよ、撮影した画像のクオリティはピカ一。大型の高解像度センサーで暗い場所であっても鮮やかな写真を撮影することが出来ました。リアルタイム文字起こし対応のHyperOSのAIアプリブーストを利用することで、ちょっとした打ち合わせを簡単に記録することも可能。おサイフケータイ非対応なことは残念ですが、それ以外ではこれですべて十分、と思える製品です。