【POCO F7】5.4万円でSnapdragon 8s Gen 4の圧倒的性能!6.83インチAMOLEDと5000万画素カメラでコスパ最強のハイエンドスマホXiaomi POCO F7レビュー【PR】

当ブログで多くの製品をレビューしているスマートフォンメーカーといえばXiaomi。今年だけでXiaomi 15、POCO F7 Ultra、Xiaomi 15 Ultra、POCO M7 Pro 5Gの4機種をレビュー。まだ半年程度なのにも関わらずこれだけの製品を発表し続けるXiaomiの戦略には驚くばかりです。そんなXiaomiから満を持して登場したのがPOCO F7。Qualcomm Snapdragon 8s Gen4を搭載しつつわずか54,980円で購入できる驚きの価格を実現したモデルです。

POCO F7は6.83インチの大画面を搭載したハイエンドスマートフォン。SoCにはハイエンドクラスのQualcomm Snapdragon 8s Gen4を搭載し、12GB RAM、256/512GBストレージ、6,500mAhバッテリーを搭載した超実力派モデル。ディスプレイはもちろん有機EL(AMOLED)で120Hz駆動に対応。3,200nitsの明るい画面に仕上がっています。カメラはSONY IMX882センサーを搭載した光学手ブレ補正対応の5,000万画素。スマートフォン価格の高騰をOPPO Reno13 Aの記事で嘆きましたが、それを破壊する価格の製品でした。

POCO F7・POCO F7 Ultraのスペック

今回は分かりやすいようにXiaomi POCOシリーズの上位モデルであるPOCO F7 Ultra(レビュー)とスペックを比較。POCO F7 UltraはQualcomm Snapdragon 8 Eliteに12GB/16GB RAM、そしてゲーミング用GPUのVisionBoost D7を搭載したPOCOシリーズのフラグシップモデル。こちらも10万円を切る価格で販売されており価格破壊を引き起こしていますが、POCO F7も肉薄する性能を実現しているのがポイント。

POCO F7とF7 Ultraでは、画面サイズがF7は6.83インチなのに対しF7 Ultraは6.67インチと異なっていつつもディスプレイは両機種ともAMOLED。RAMはF7 Ultraの下位モデルの12GBと同じ、ストレージは両機種ともに高速なUFS 4.1となっています。カメラ二関してはメインカメラは両機種とも5,000万画素ですが、センサーがF7はSONY IMX882になっていたり、望遠カメラが省略、超広角カメラは800万画素になっている、というような点で相違しています。

| 項目 | POCO F7 | POCO F7 Ultra |

|---|---|---|

| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED 2772×1280、447 PPI、120Hzリフレッシュレート ピーク輝度3200nits、Corning® Gorilla® Glass 7i | 6.67インチ WQHD+ AMOLED 3200×1440、526 PPI、120Hzリフレッシュレート ピーク輝度3200nits POCO Shield Glass |

| CPU | Snapdragon® 8s Gen 4、4nm オクタコア、最大3.21GHz、Adreno 825 GPU | Snapdragon® 8 Elite、3nm オクタコア(2xプライムコア最大4.32GHz、6xパフォーマンスコア最大3.53GHz)、Adreno™ GPU |

| OS | Android 15ベースのXiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |

| RAM + ROM | 12GB+256GB / 12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1 | 12GB+256GB / 16GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1 |

| カメラ | リア: 5000万画素メイン(Sony IMX882、f/1.5、1.6μm 4-in-1) 800万画素超広角、4K動画 フロント: 2000万画素(f/2.2)、1080p動画 | リア: 5000万画素メイン(Light Fusion 800、f/1.6、2.0μm 4-in-1、OIS) 5000万画素望遠(f/2.0、OIS) 3200万画素超広角(f/2.2)、8K動画 フロント: 3200万画素、1080p動画 |

| Bluetooth | Bluetooth 6.0、Dual-Bluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 | Bluetooth 6.0、Dual-Bluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast |

| USB | USB Type-C | USB Type-C |

| NFC/おサイフケータイ | NFC対応 | NFC対応 |

| バッテリー・充電性能 | 6500mAh、90Wハイパーチャージ、最大22.5W逆充電 | 5300mAh、120Wハイパーチャージ、ワイヤレス充電対応 |

| 重量 | 215.7g | 212g |

| 大きさ | 163.1mm × 77.9mm × 8.2mm | 160.26mm × 74.95mm × 8.39mm |

| Wi-Fi | Wi-Fi 7/6/5/4、802.11a/b/g、2.4G/5G、2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast | Wi-Fi 7/6/5/4、802.11a/b/g、2.4G/5G、マルチリンク動作、2×2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast |

| ネットワーク | 5G/4G/3G/2G、2G GSM: 850/900/1800/1900MHz、3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19、4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66、4G LTE TDD: B38/40/41/42/48、5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 | 5G/4G/3G/2G、2G GSM: 850/900/1800/1900MHz、3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19、4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66、4G LTE TDD: B38/40/41/42/48、5G SA/NSA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78、4×4 MIMO |

丸みの多いデザイン。背面のアクセントのあるガラス面が美しい

今回はPOCO F7の開発機をお借りしてレビュー。開発機のため、パッケージなどはレビュー対象外です。全体的に強めの丸みを帯びたデザインになっており、POCO F7 Ultraと比較してみても端の部分の丸みが大きくなっていることが何となく分かるかと。

背面は全面にガラスを使ったデザイン。周囲の光を反射させるデザインで、見る角度によって色や光り方が変わるようになっています。ちょうど真ん中ぐらいの場所に斜めに線が入っており、ここを境に濃淡が変わるようになっているのもアクセントになっている感じです。なお、開発機のためカメラセンサーの下にその目印がついています。

ディスプレイは6.83インチ2772×1280のAMOLEDディスプレイ。ディスプレイサイズが大きいため画素密度は447PPIと少し低めです。120Hz駆動に対応しており、スムーズな画面描写ができるのもポイントです。ピーク輝度は3,200nitsとなっており、直射日光下でも画面が見やすくなっています。

背面のデザインの段階で触れたように、画面端の丸みはRが大きくなっており、全体的な表示領域は少し狭めになっています。この点は人によって好みが分かれるような印象ですが、個人的にはそこまで気になりませんでした。フロントカメラはパンチホールタイプです。

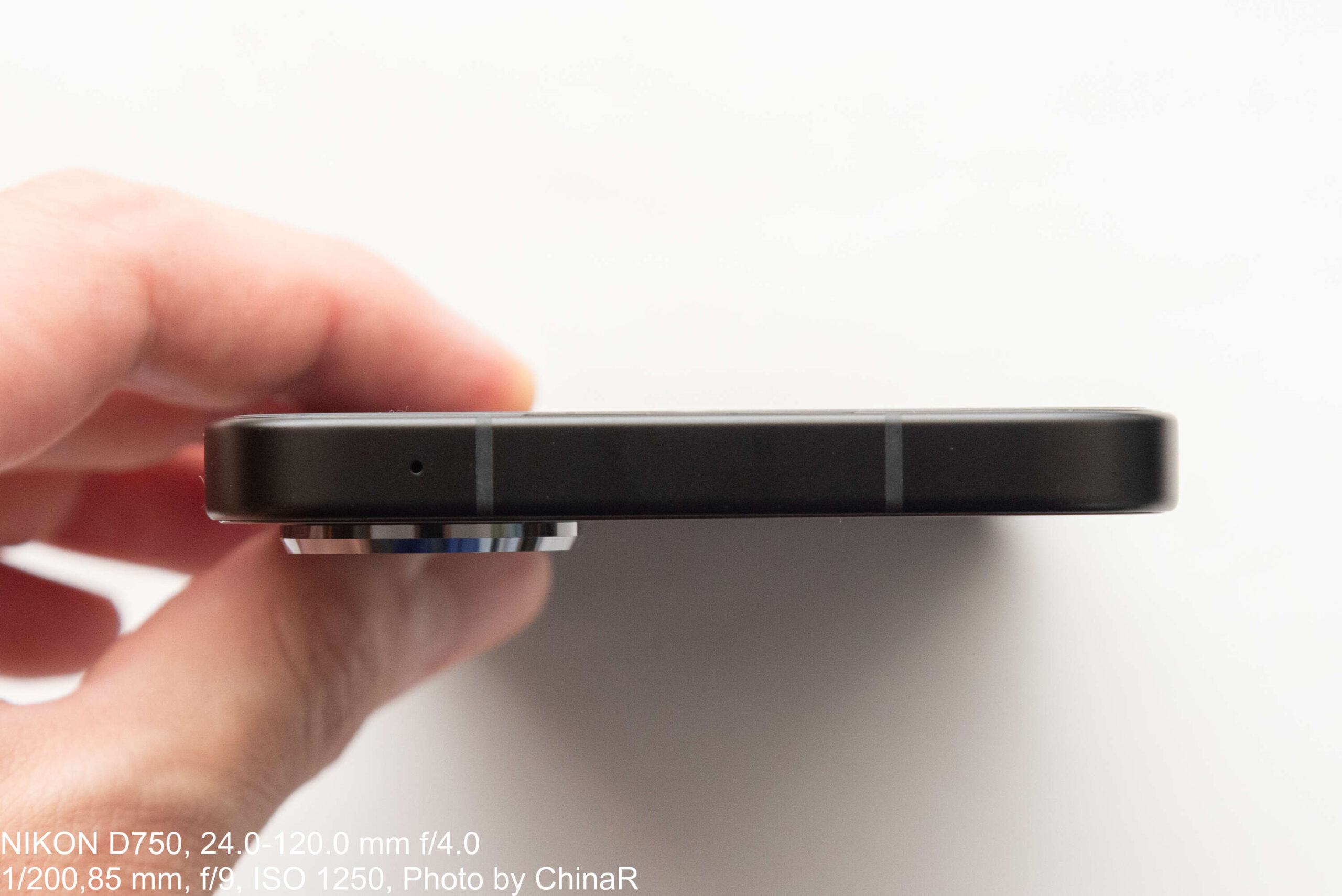

上部と左側の側面はなんのボタン、端子も配置しないシンプルなデザイン。アンテナ用のスリットが薄く入っているだけの仕上がりです。右側の側面には電源キーとボリュームキー。下部の側面にはUSB Type-C端子とSIMスロット、スピーカーを配置します。3.5mmステレオミニプラグは非搭載。また、スピーカーはシングルスピーカーです。

カメラモジュール部分は若干背面から飛び出しているような感じ。飛び出している厚みはそこまでではありませんが、角の部分は傷がつきやすいようにも感じるので、実際に利用する際には保護ケースを用意してあげるよ良さそうです。

SIMスロットは表裏にnanoSIMを1枚ずつはめるタイプ。nanoSIM×2二対応し、5Gを含めて広い帯域に対応します。5Gのドコモのn79には非対応ですが、4GではB28、B48といったプラチナバンドにも広く対応しているのもポイントです。本機はeSIMには非対応のため、必ずSIMカードを用意する必要があるのは要注意。海外旅行の際などに手軽にeSIIMで、というのはできません。

POCO F7の重量は217g。6.7インチ帯のスマートフォンとしては少し重めという感じです。実際に手に持ってみたときにも少しずっしりとした印象。ただ、男性であれば十分片手で手に持って操作できるように感じます。ガラスの光沢の光るデザインとずっしりとした印象で、高級感の高い仕上がりといった感じでした。

Antutuベンチマークでは180万点。ただ、かなり発熱するのは要注意

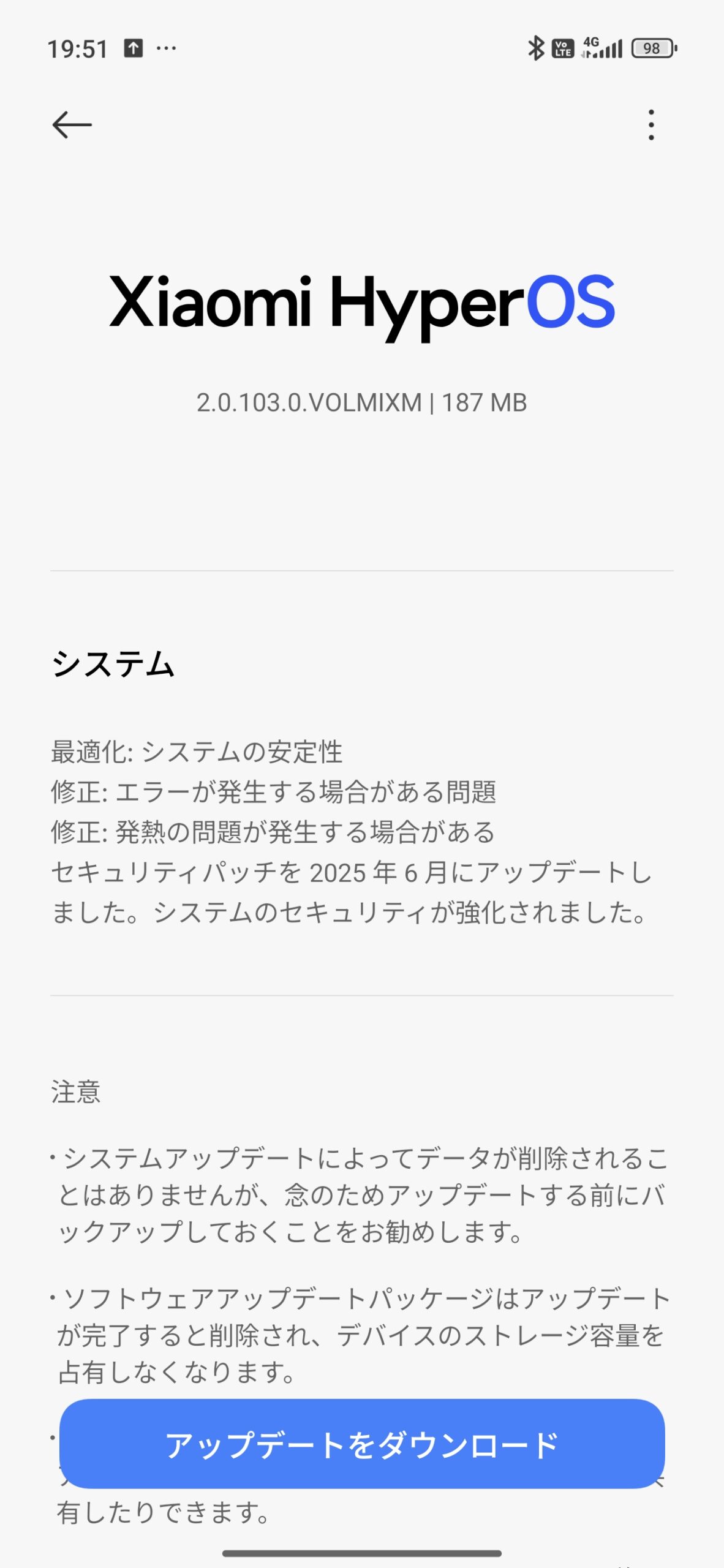

POCO F7はSoCにハイエンドクラスのQualcomm Snapdragon 8s Gen 4を採用。実際に利用していても非常にスムーズな動作を実現することができている印象。ただ、他の多くのレビューでも触れられているように直近のアップデートのXiaomi HyperOS 2.0.103.0.VOLMIXMを適用するまでは、なにか操作をしたときに一瞬もたつくような印象もあり、製品販売直後は一部ソフトウェアが未完成だった印象を受けます。スマートフォンをかなり一気にリリースしているため一部のバグが残ってしまうのかもしれませんが、利用者にとっては一台きりの製品のため作り込みは丁寧にしてほしいところ。

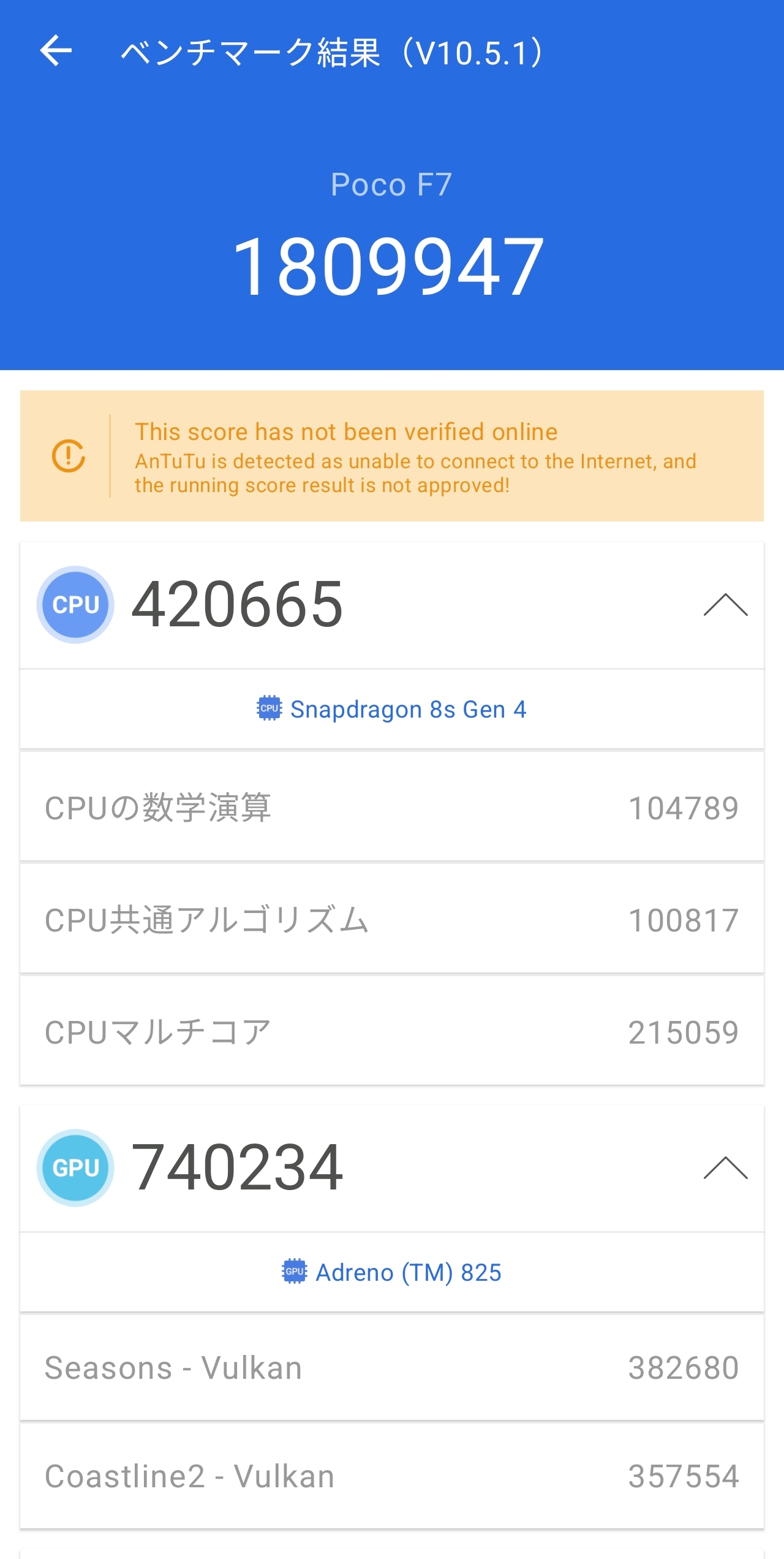

Antutuベンチマーク(V10.5.1)での結果は1,809,947点と180万点超の結果に。近い性能帯の製品だとMediaTek Dimensity 9300+を採用したXiaomi 14T Proの173万点が挙げられるかなと。かなり高い性能であるということが分かるかなと。記事冒頭でも触れているようにこのPOCO F7は5.4万円で購入可能。いかに価格破壊されているかというのがお分かりいただけるかと。

全体的に性能は高い結果になっていますが、特にGPUは7.4万点と高くMediaTek Dimensity 9300+の6.2万点を大きく引き離す結果になっているのも特筆すべきポイントかと。GPU性能の高いQualcommのSoCらしい結果に感じました。ベンチマーク中の本体温度は30.4℃から42℃まで上昇しており、一気に上昇している印象です。

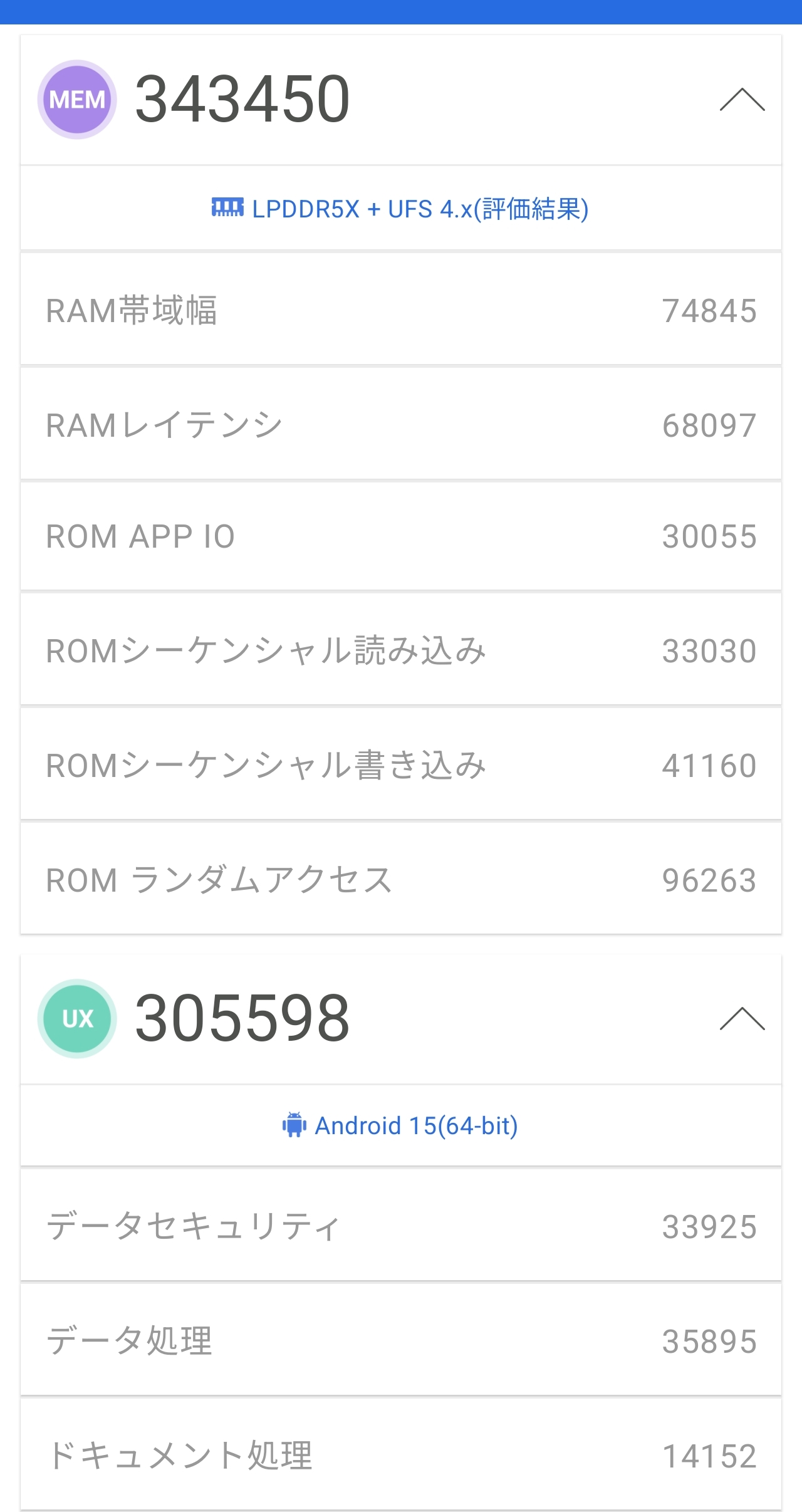

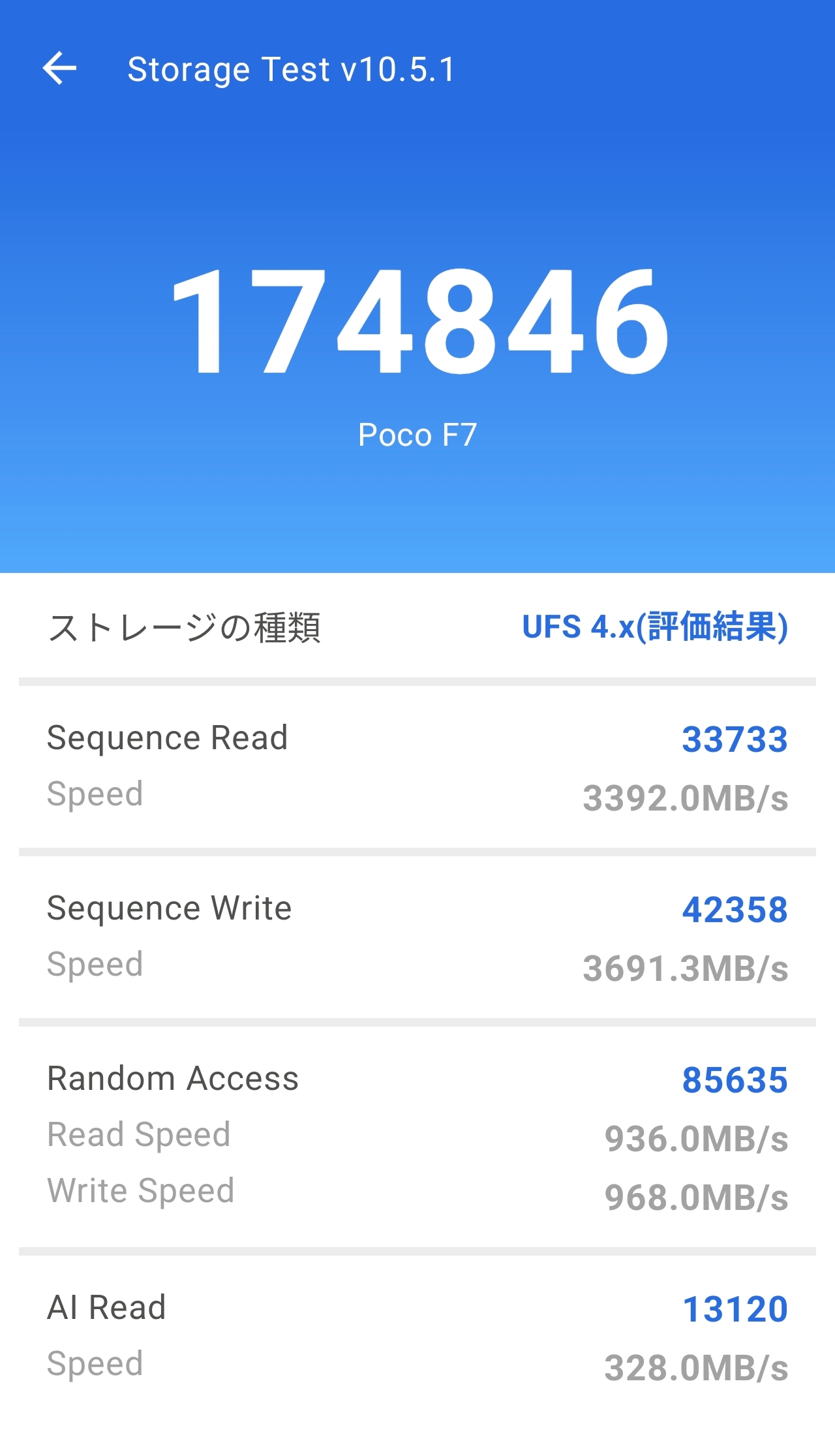

Antutuストレージテストではシーケンシャルリードで3,392MB/s、シーケンシャルライトで3,691MB/sと高速な読み書き性能を実現。UFS 4.1の性能を十分に発揮することができていました。大容量を利用するゲームなどでも十分高速な起動が可能です。ランダムアクセスはリードが936MB/s、ライトが968MB/sでこちらも高速です。

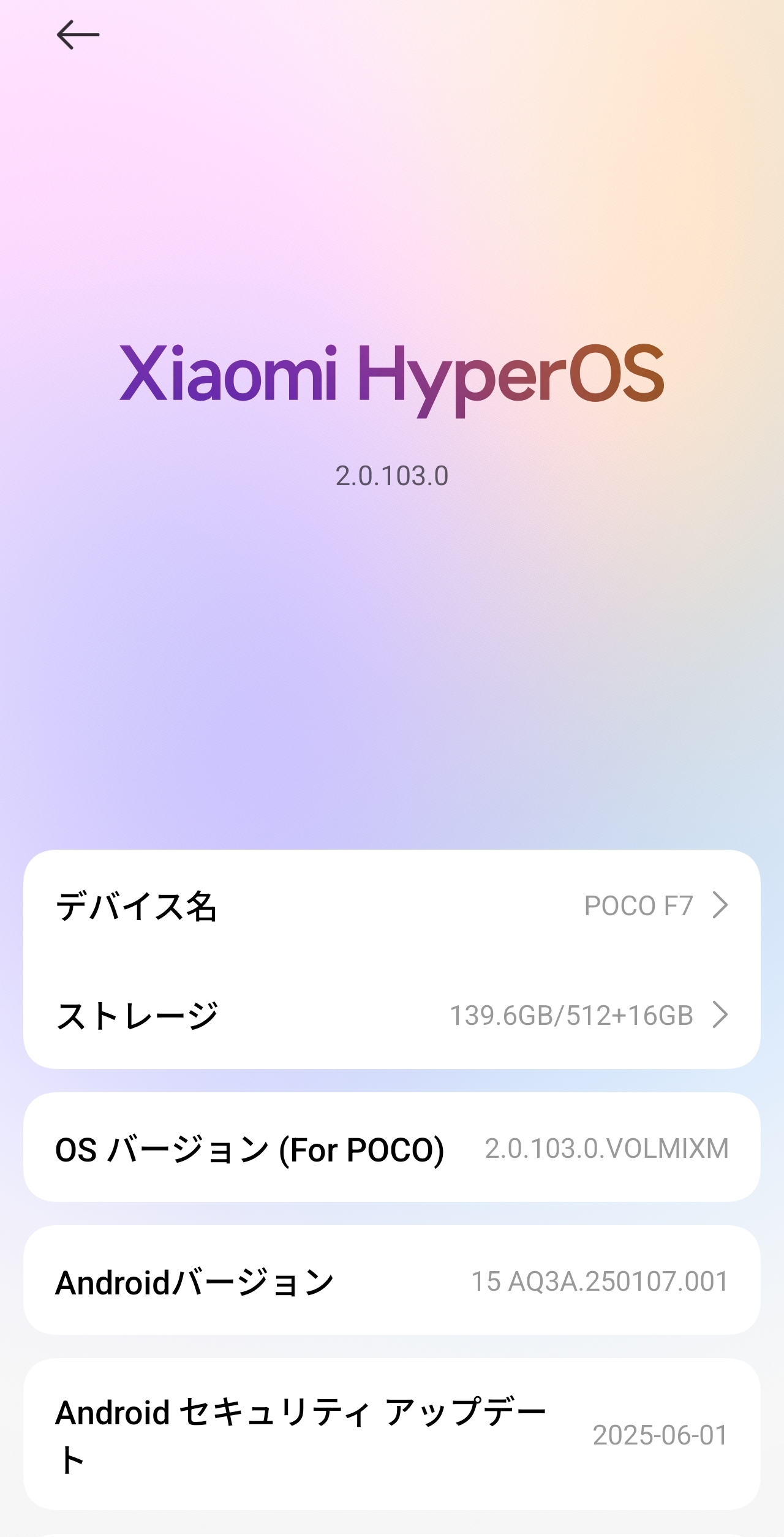

搭載するOSはXiaomi HyperOS For POCO。バージョンはHyperOS 2.0.103.0でした。Xiaomi HyperOSはベースとなるAndroidのバージョンが機種によって異なることがあり、本機はAndroid 15がベースです。レビュー開始後にアップデートが配信され現在のHyperOSのバージョンになっていますが、このバージョンアップでシステムの安定性や、発熱に関しての問題の修正が入っていました。実際、アップデート適用前は若干指の動きに対して動作が少し遅れる印象があり、当初のOSでの完成度がそこまで高くない印象もありました。

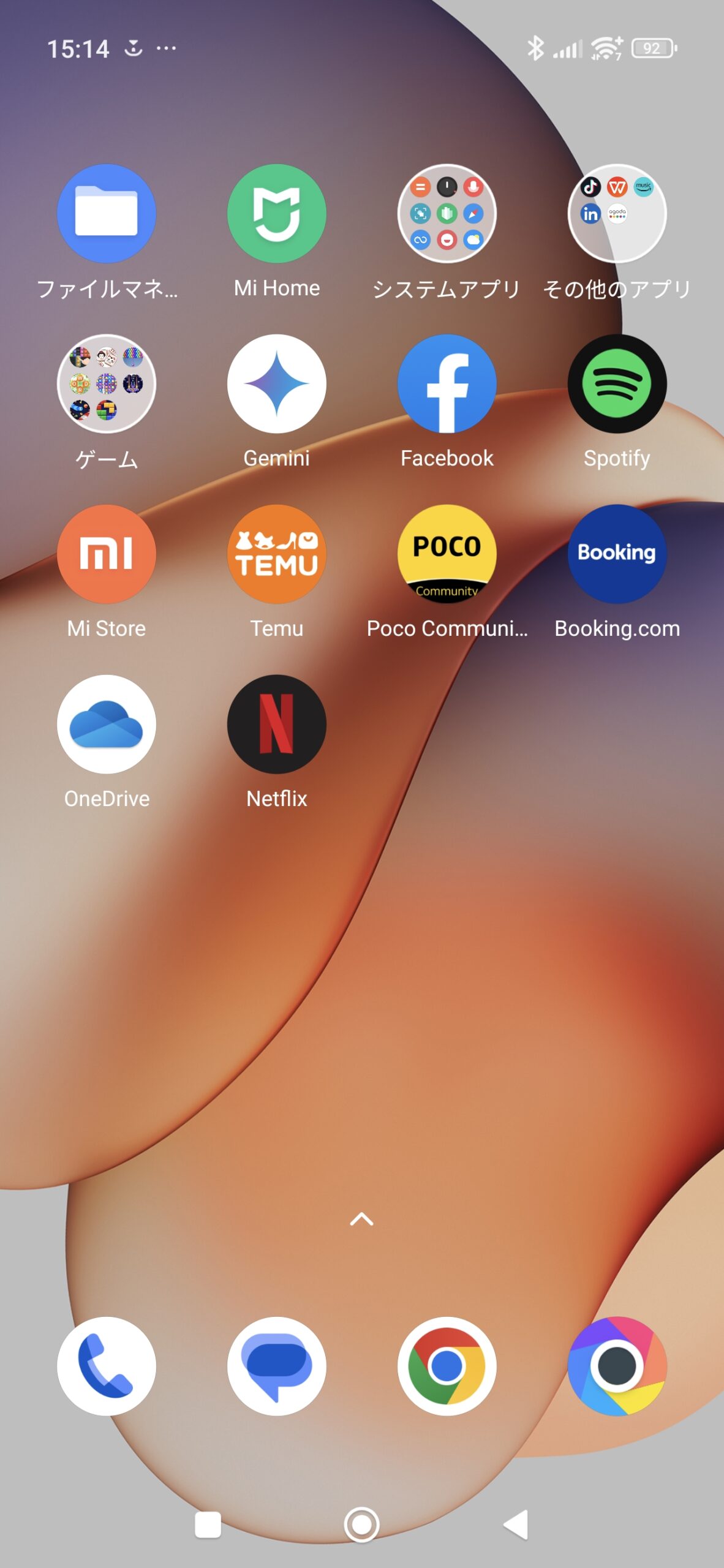

標準搭載のアプリは上記の通り。Xiaomiの端末はホームアプリ(ランチャー)をサードパーティ製のもの(NovaLuncherなど)にした場合にはジェスチャーが利用できず、表示されているボタンのみが利用可能となります。標準のランチャーは、アプリ一覧を別画面にすることも、すべて表示させることもどちらにも対応します。Xiaomiのミドルレンジ以下で搭載することが多い、勝手にゲームなどをインストールしようとするApp Mallは本機にもプリインストールされています。クイック設定ツールは通知と独立したデザイン。Android標準に近いデザイン、配置になっています。

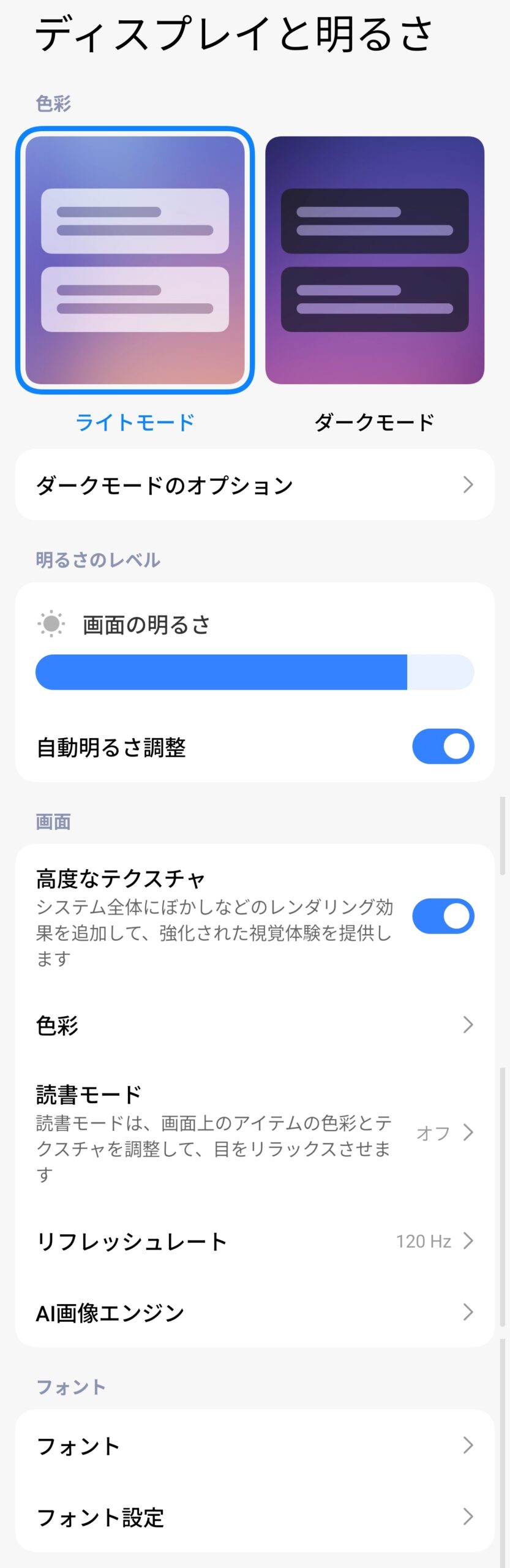

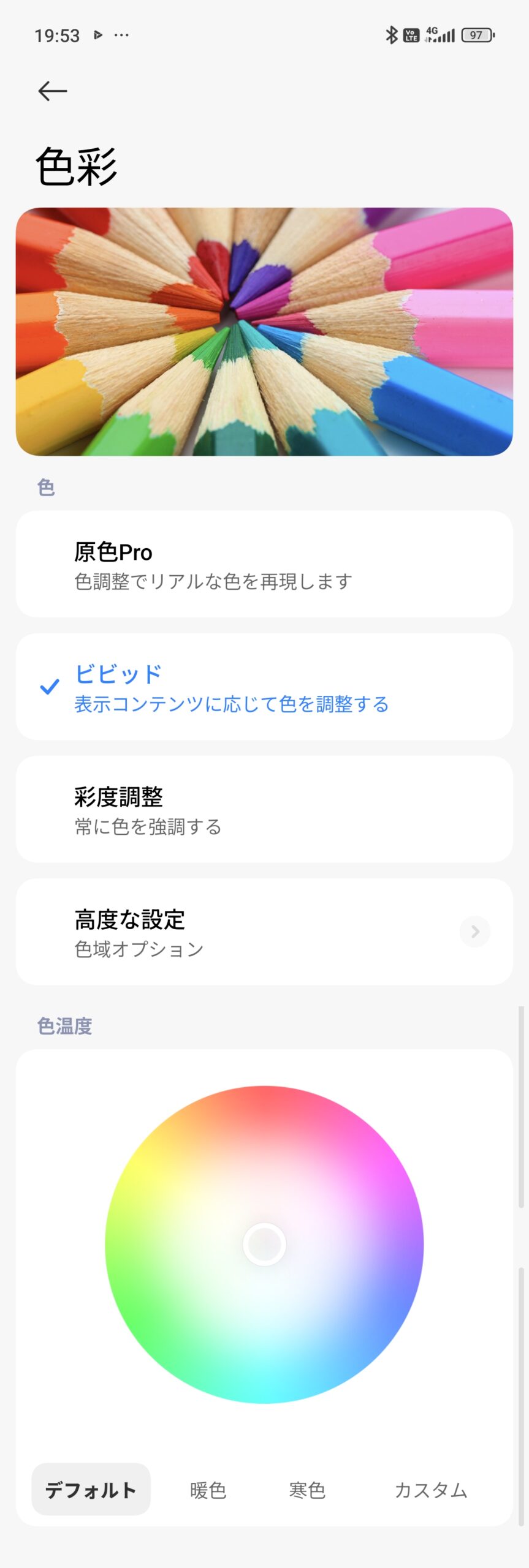

ディスプレイ設定についてはなかなか充実しており、ライトモード/ダークモードの選択ができるのはもちろんのこと、リフレッシュレートについても120Hz常時駆動も含めて設定変更が可能です。色彩に関しては、標準では”原色Pro”が選択されていますが、他のスマートフォンと比べても色が薄くなってしまう印象でした。個人的には”ビビッド”モードにしておくと良い印象です。

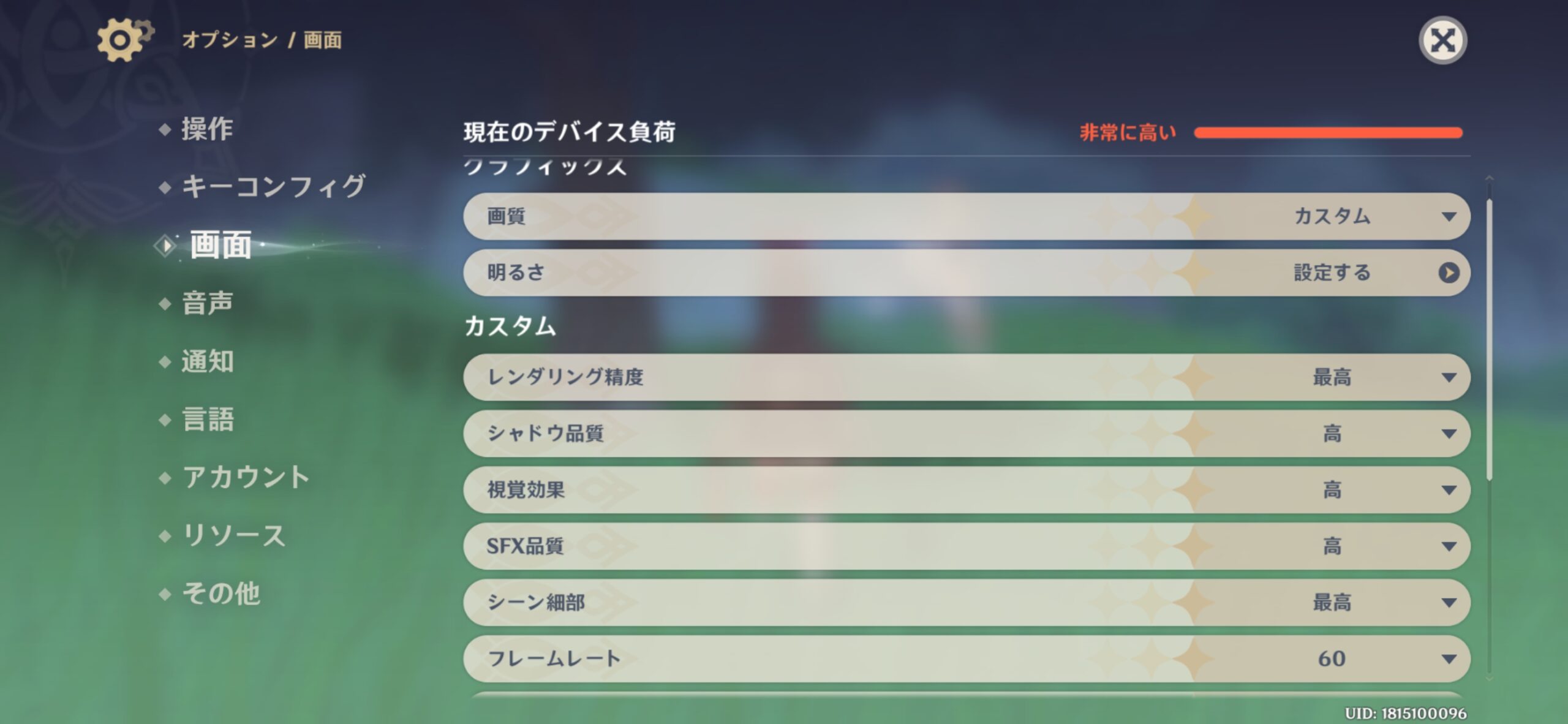

原神もサクサク動作。重いゲームも余裕で動かせるものの、猛烈に発熱する印象

今回は動作の重いゲームの一つである原神もインストールしてプレイ。本機はWi-Fi 7に対応しているため20GBを超えるゲームデータのダウンロードもかなりスピーディー。セットアップを簡単に終えることができました。実際にプレイをする際には、画質を最高にし、フレームレートを60にしてプレイしてみます。

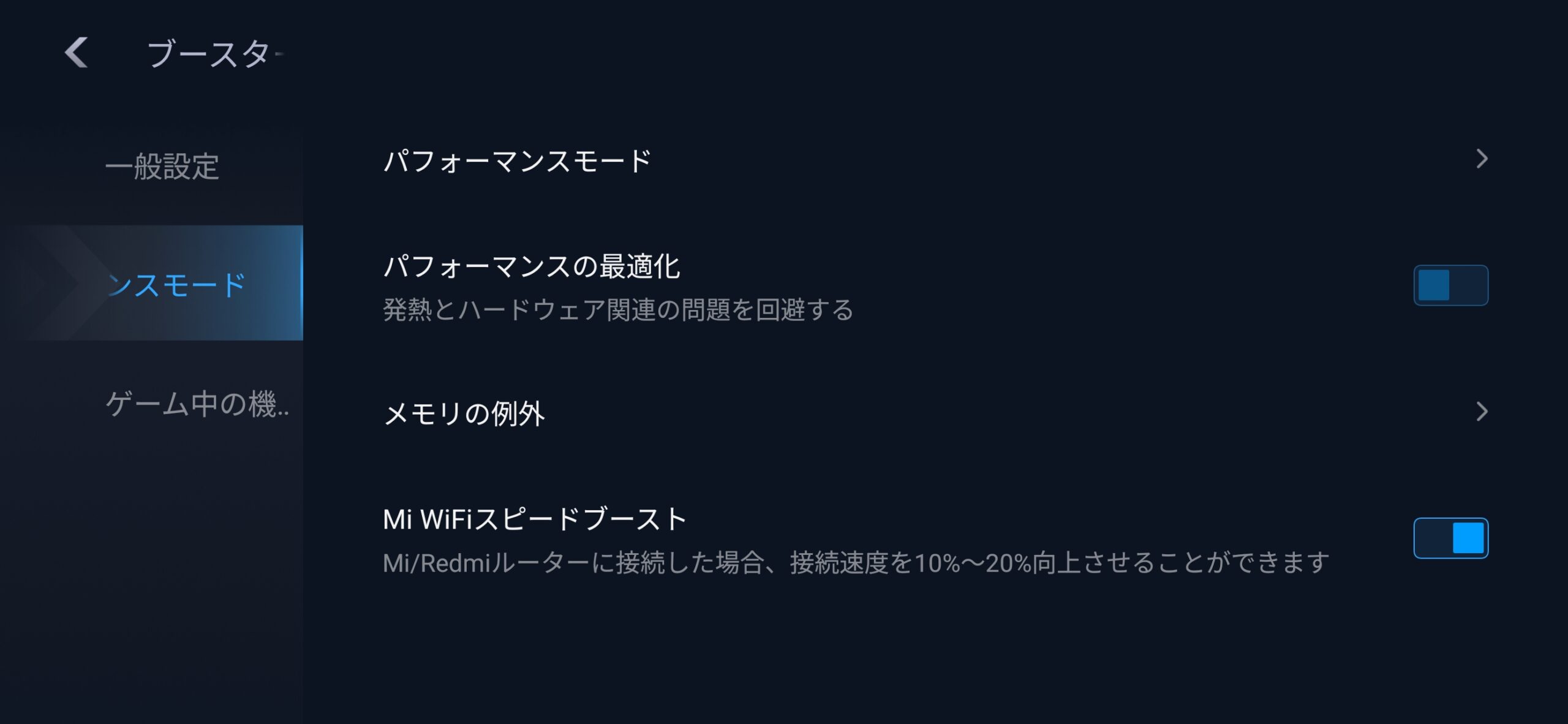

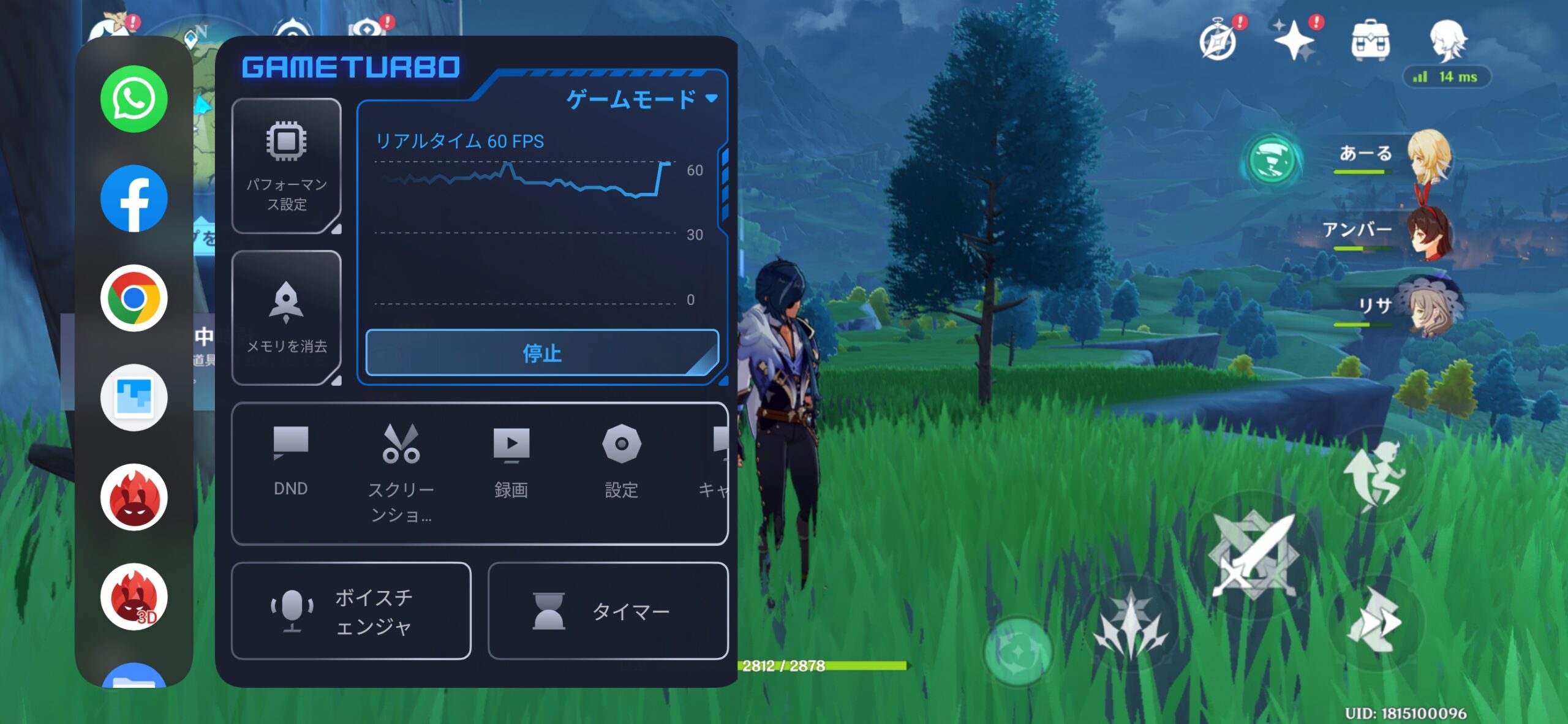

POCO F7ではXiaomi独自のゲーム向け機能である”Game Turbo”を搭載。ゲームプレイ中にパフォーマンスを最適化できる機能で、ゲーム中にゲーム以外のアプリのメモリ利用量を抑えたり、Xiaomi/RedmiのWi-Fiルーターに接続した際には、ゲーム用の通信を高速化させることも可能です。自動的にこの”Game Turbo”がゲーム中には有効化します。これ以外に、ゲームの映像を録画したり、マイクのボイスチェンジをする機能なども搭載しています。

実際に原神をプレイしている印象としては、基本的に非常にスムーズに動作している感じ。私の原神のレベルが低いというところもありますが、戦闘シーンであってもカクつくことなく楽しむことができました。ただ、ベンチマークの際にも指摘したようにかなり発熱する印象で、本体をケースに入れずに持っていた際には熱すぎて持っているのがしんどくなるほどでした。Game TurboからリアルタイムFPSを確認してみると戦闘シーンではFPSが低下しており、長時間のプレイでは性能低下は避けられない印象です。

バッテリー側の温度計を見ていても、ゲームプレイを開始してから一気に温度が上昇。16:48では30.4℃だった温度が5分後の16:53には38.6℃に一気に8℃上昇しています。バッテリーが猛烈に減っていくという感覚まではありませんでしたが、やはりゲームについては負荷の高いゲームを長時間、というのは限界がありそうです。

全体的に薄めの色合い。暗所でも明るい写真が撮影できる5000万画素カメラ

POCO F7はリアカメラに5000万画素カメラ(Sony IMX882、f/1.5、1.6μm 4-in-1)と、800万画素のカメラを搭載したデュアルカメラ構成。上位モデルに当たるPOCO F7 Ultraに比べると望遠カメラが省略されたり、超広角カメラの画素が低くなっていたりとスペックは抑え気味です。

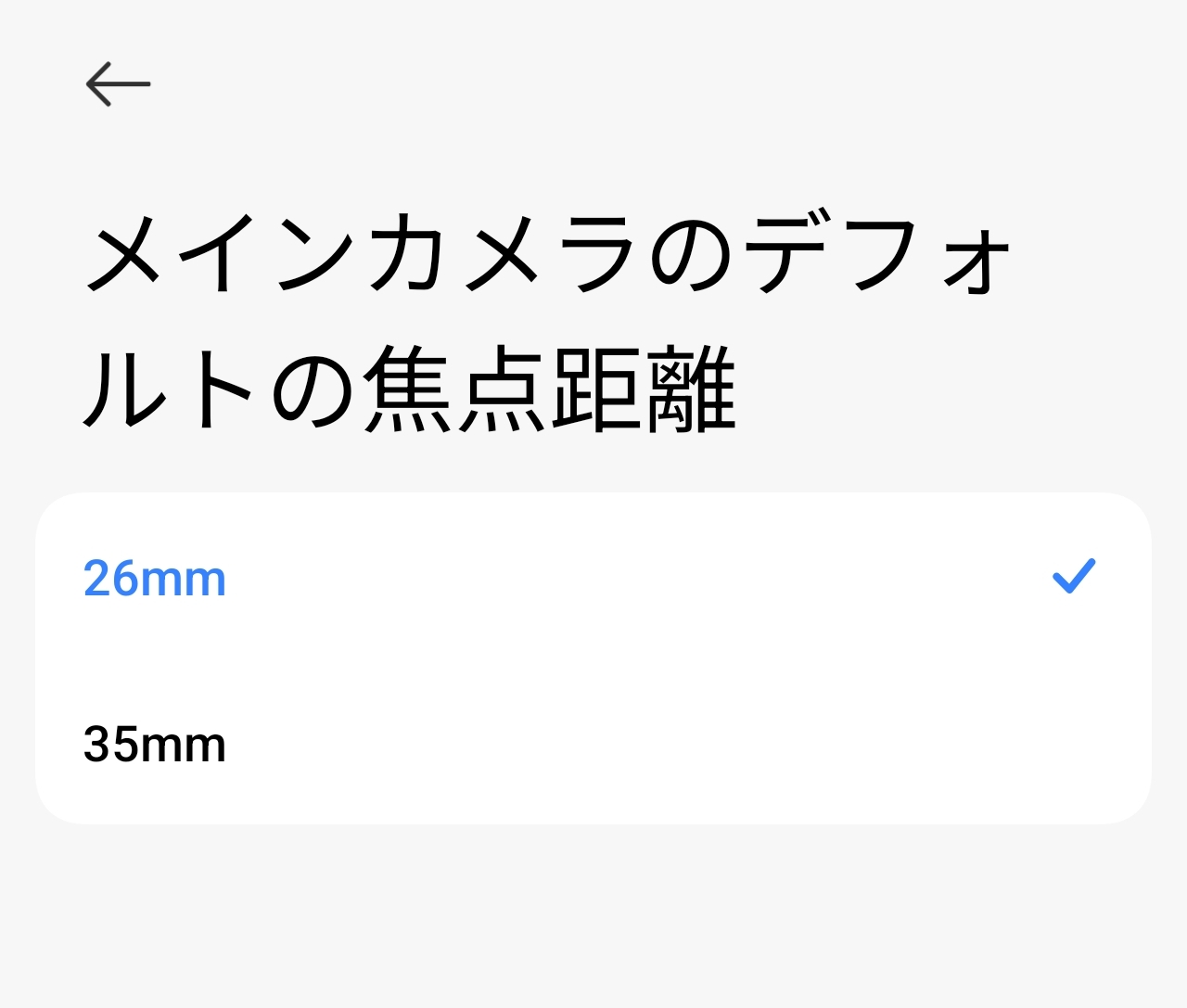

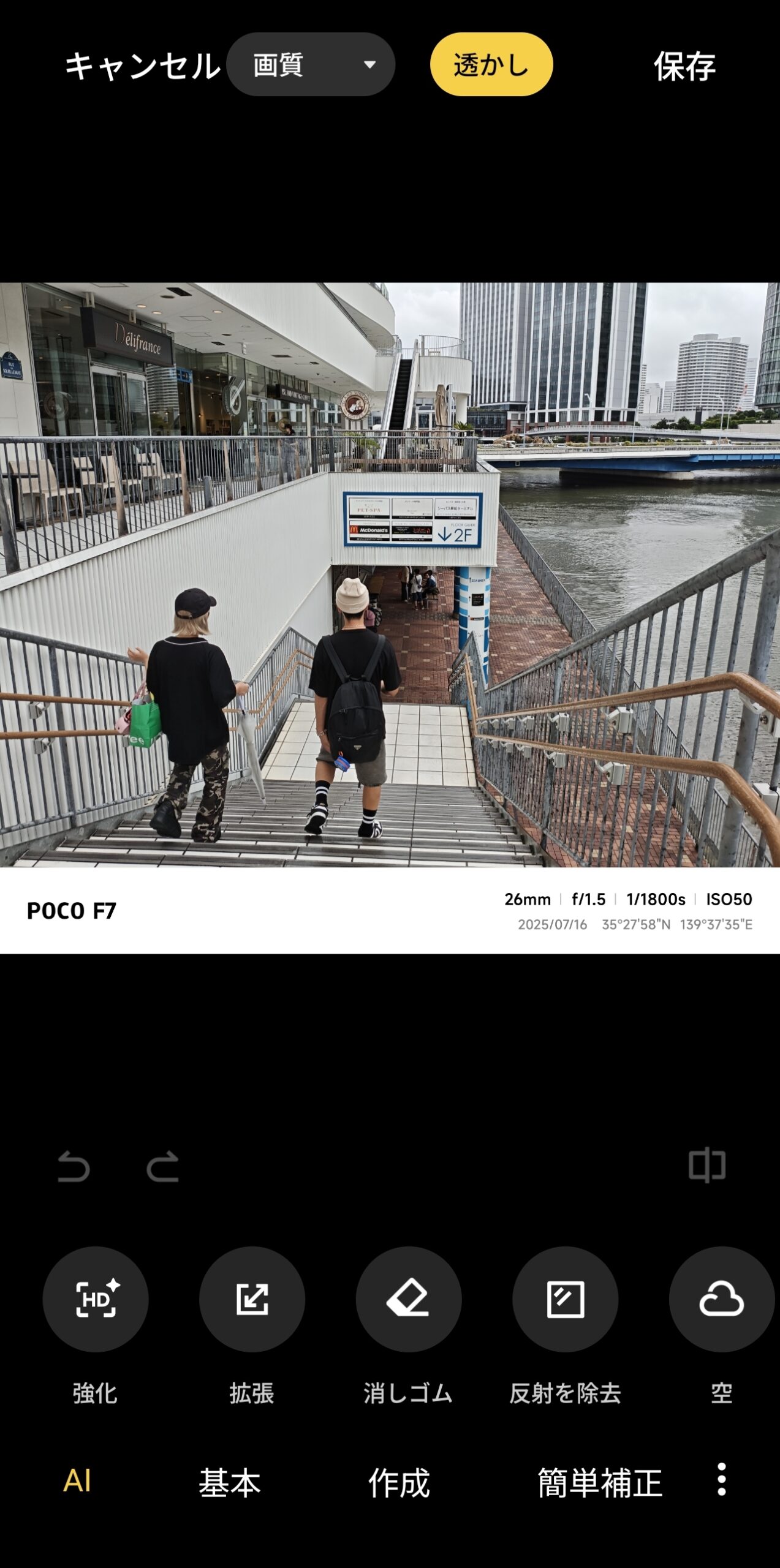

カメラのUIは標準的なデザイン。メインカメラの標準の焦点距離は26mmに設定されていますが、この1倍の部分をタップすると35mmに切り替えることも可能です。タイムラプスやパノラマ撮影、スローモーションにウルトラHDといった撮影モードについては、ズームボタンの横をメニューを引っ張り出すようにスワイプすることで選択できるようになっているのが、これまでのXiaomiのアプリとは異なる配置になっています。いちいちその他メニューまでいかなくてよいのは楽かもしれません。

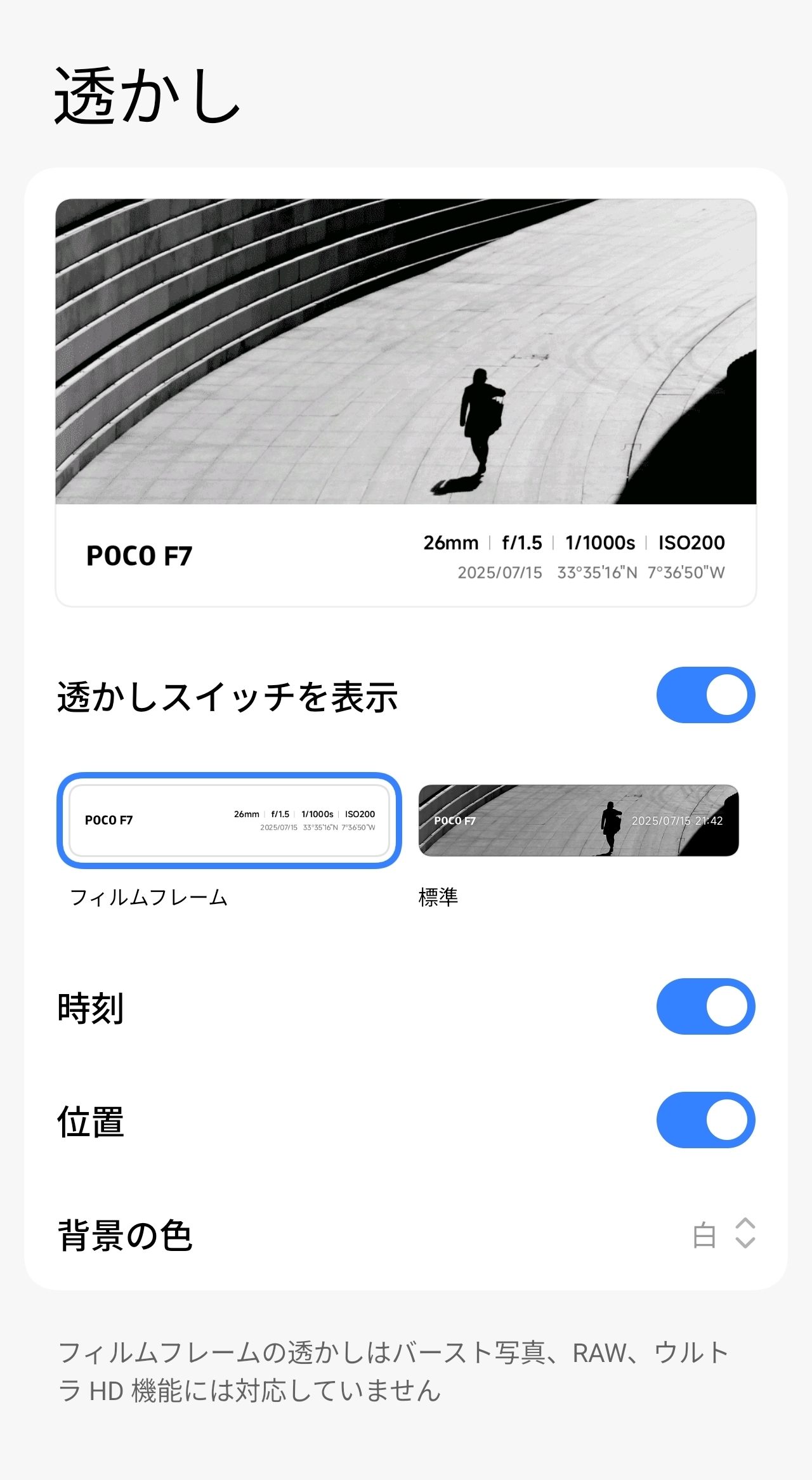

標準の焦点距離については26mmにするか、35mmにするかを設定メニューから変更が可能。より望遠気味の画像をデフォルトとして撮影したい場合にはここで変更すればOKです。カメラ設定からは標準の透かしについても変更が可能。フィルム型のフレームにすることも、画像内の透かしにすることも可能で、何を表示するかも選択することが可能です。

ズーム撮影は10倍まで可能。POCO F7は望遠レンズを搭載していないため、ズームはすべてデジタルズームで処理。このため、実用的な範囲には限界がある印象です。5倍くらいまでが良いところといった感じでしょうか。

まずは日中に撮影した写真から。写真によって透かしを入れたり入れなかったりしており、後述する夜景では一部透かしなしで撮影しています。透かしはLeicaカメラを搭載するXiaomi 14T ProやXiaomi 15 Ultraのそれに近く、Leicaロゴがない以外はほぼ同じデザインになっています。

全体的な写真の色合いは薄味の仕上がり。空の青色などを不必要に強調することなく自然な色合いに仕上がっている印象です。5000万画素のメインカメラは、センサーサイズは1/1.95インチでそこそこの大きさで、レンズはF1.5と明るいこともありどの写真でもISOを抑え、デジタル感の低い写真に仕上がっています。不自然なHDR処理なども感じないきれいな仕上がりです。

三島に出張した際に三島駅前のうなぎの坂東でお昼を。うなぎのツヤと、ご飯にかかったタレの色合いをきれいに表現。ほどよい暖色の仕上がりになっており、食事は美味しそうに撮影をすることができました。2枚目の引きの画像はやや薄めの色合いに。外の写真と同じようにやや薄めの色合いになっているのが全体的な印象でした。

東京駅前の様子をPOCO F7のカメラで撮影してみました。1倍の際には26mm換算で撮影しており、少し引きで撮影をする印象。看板の明かりなど明るいものが多いこともあってか全体的に色鮮やかな仕上がりになっています。2倍ズーム程度であればデジタルズーム感もなくきれいにそのままズームすることが出来ている印象です。

東京ミッドタウン八重洲の建物を見上げた写真も、暖色の明かりをきれいに表現。26mm(1倍)の写真を拡大してみてもギザギザが少なく撮影出来ています。2倍ズームでの撮影も特に違和感を感じない仕上がり。5倍ズーム(130mm)になるとやや文字の輪郭がぼやけるような印象に。風景であれば5倍撮影くらいまでなら実用的という印象でした。

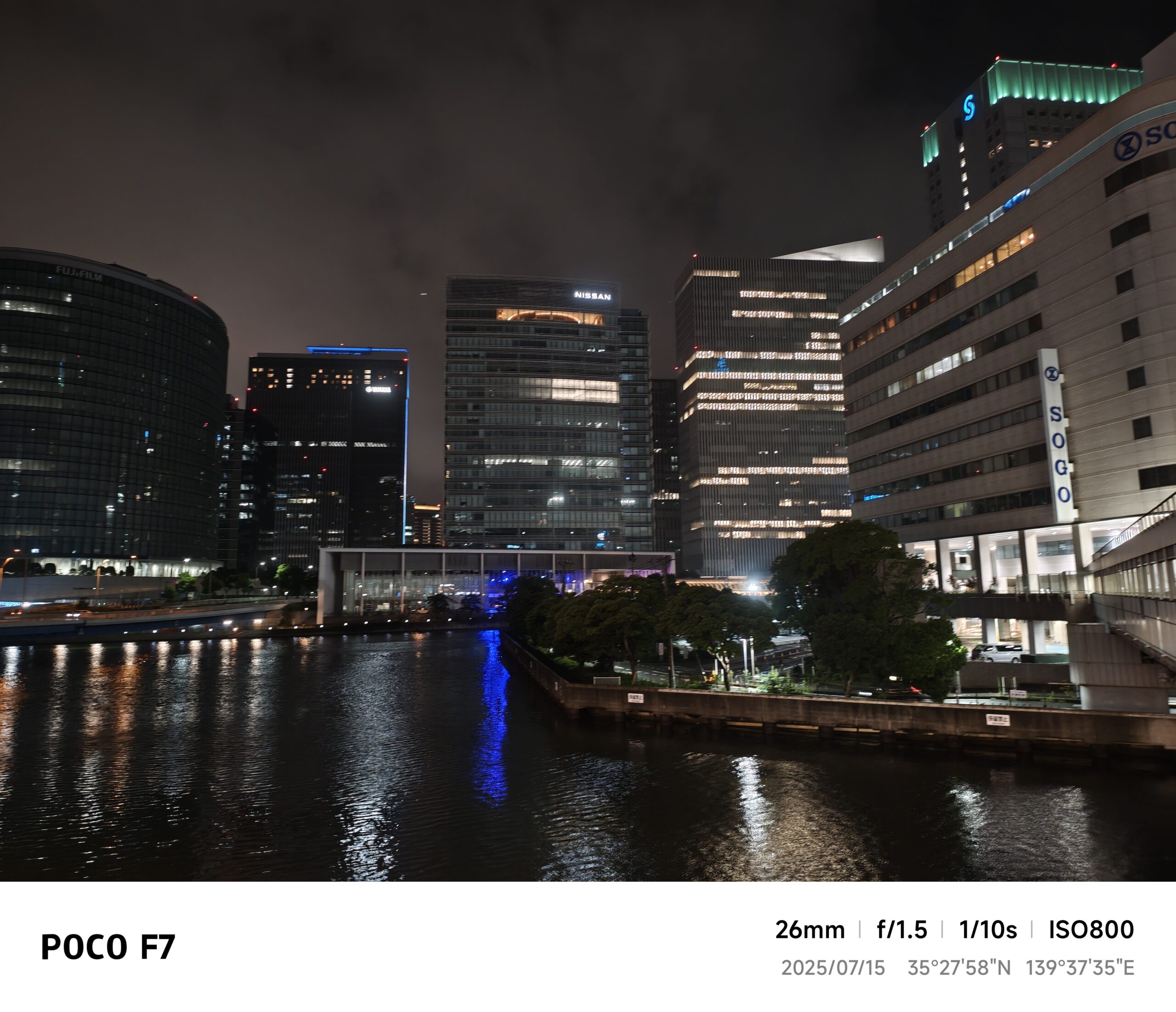

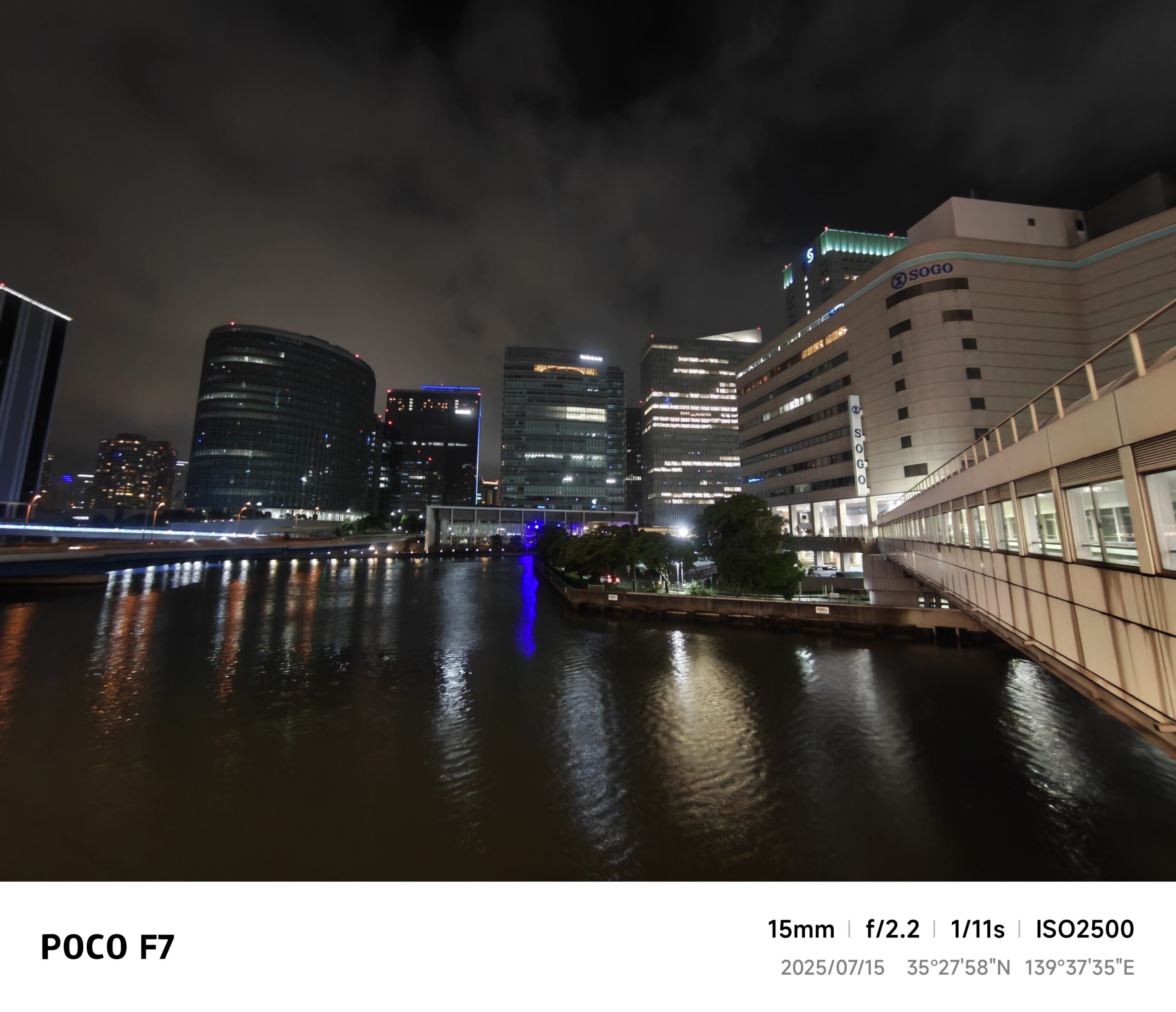

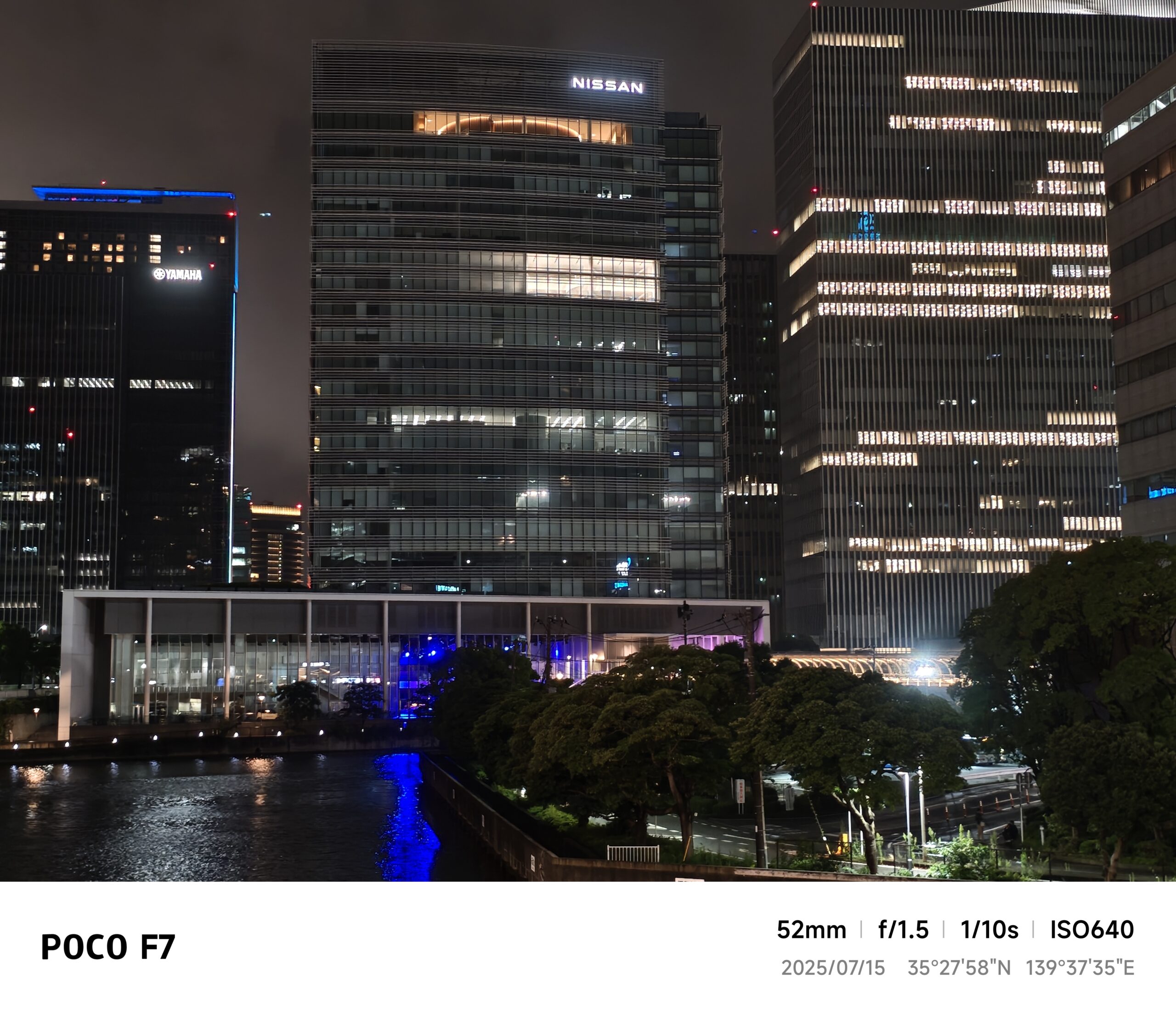

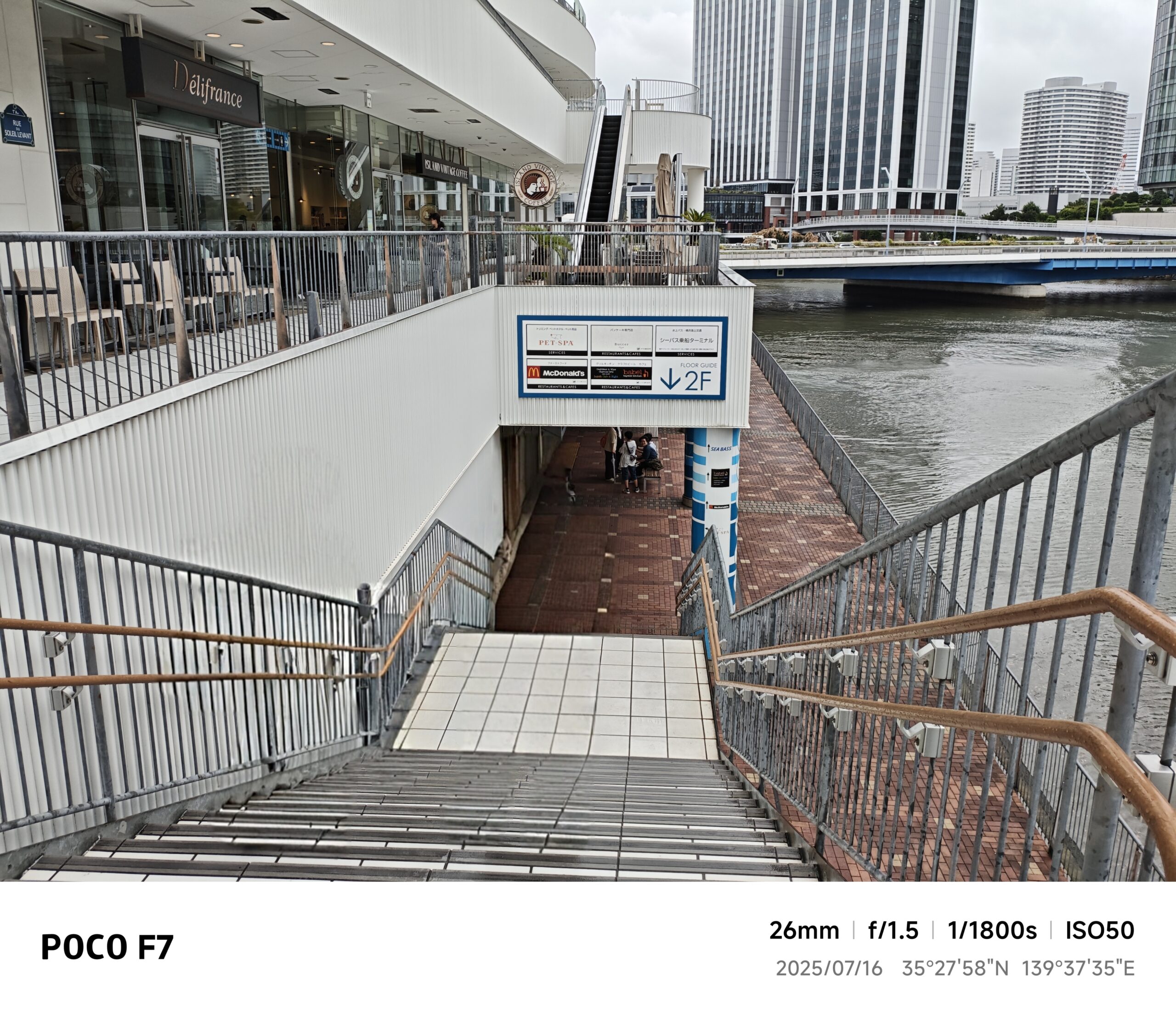

みなとみらいの夜景もテスト。夜遅かったこともありビルの明かりなどの光源が少ない状態での撮影でした。1枚目の超広角カメラはセンサーが小さく、かつ、画素数も800万画素と少ないものの、写真の質は健闘。奥のビルについてはややぼやけている印象はあるものの、色合いが薄味になることもなくきれいに撮影することが出来ていました。

26mm、52mmの撮影に関しては個人的には十分きれいな写真に仕上がってくれた印象。若干ビルのロゴの光の反射が強くなっている印象はありますが、全体的にきれいに撮影することが出来ました。写真右上のスカイビルの上部の緑色の照明もなかなかの写りです。

高度なAIをサクサク利用可能。反射低減や、簡単に利用できるAI消しゴム機能も便利

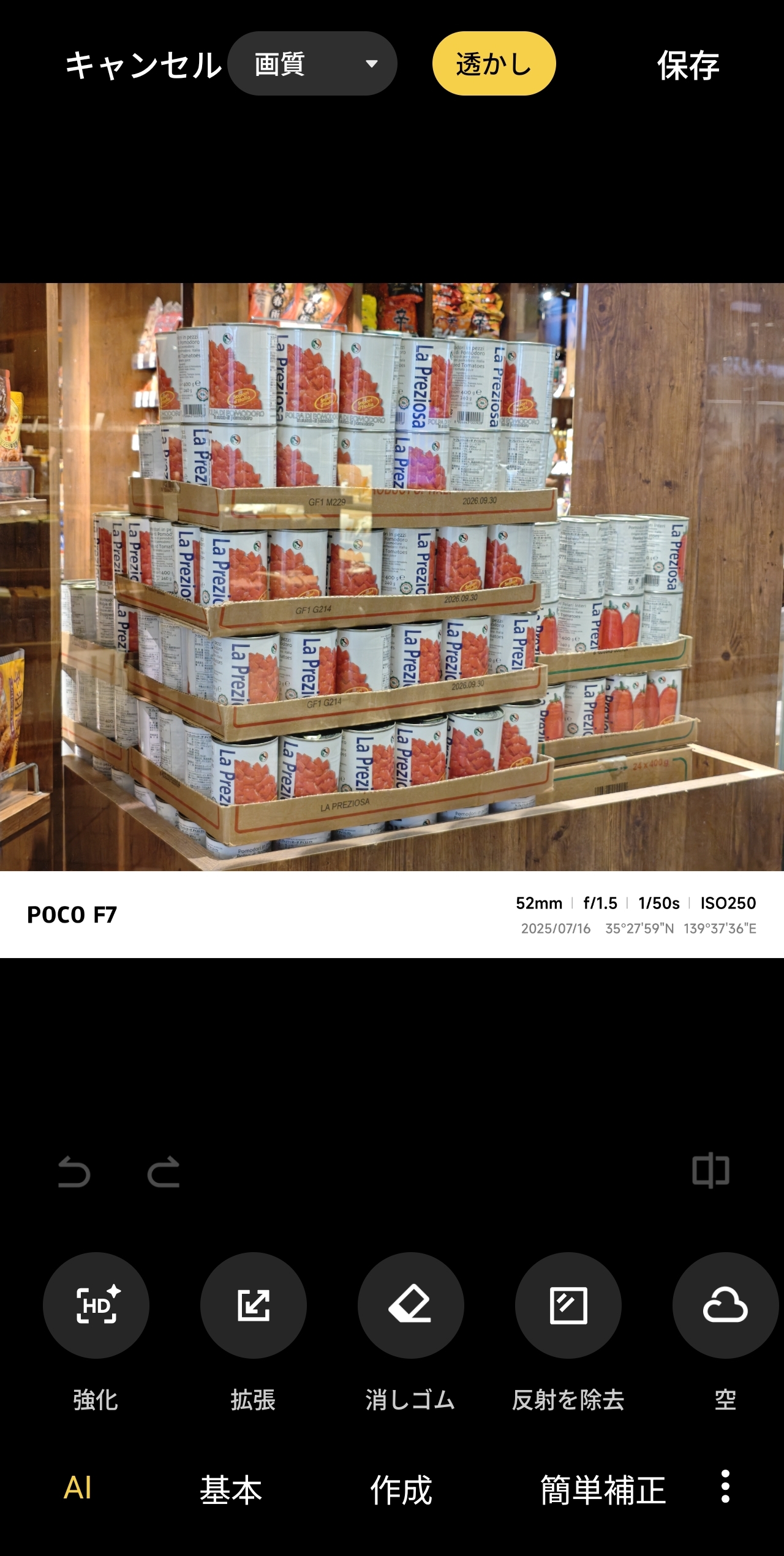

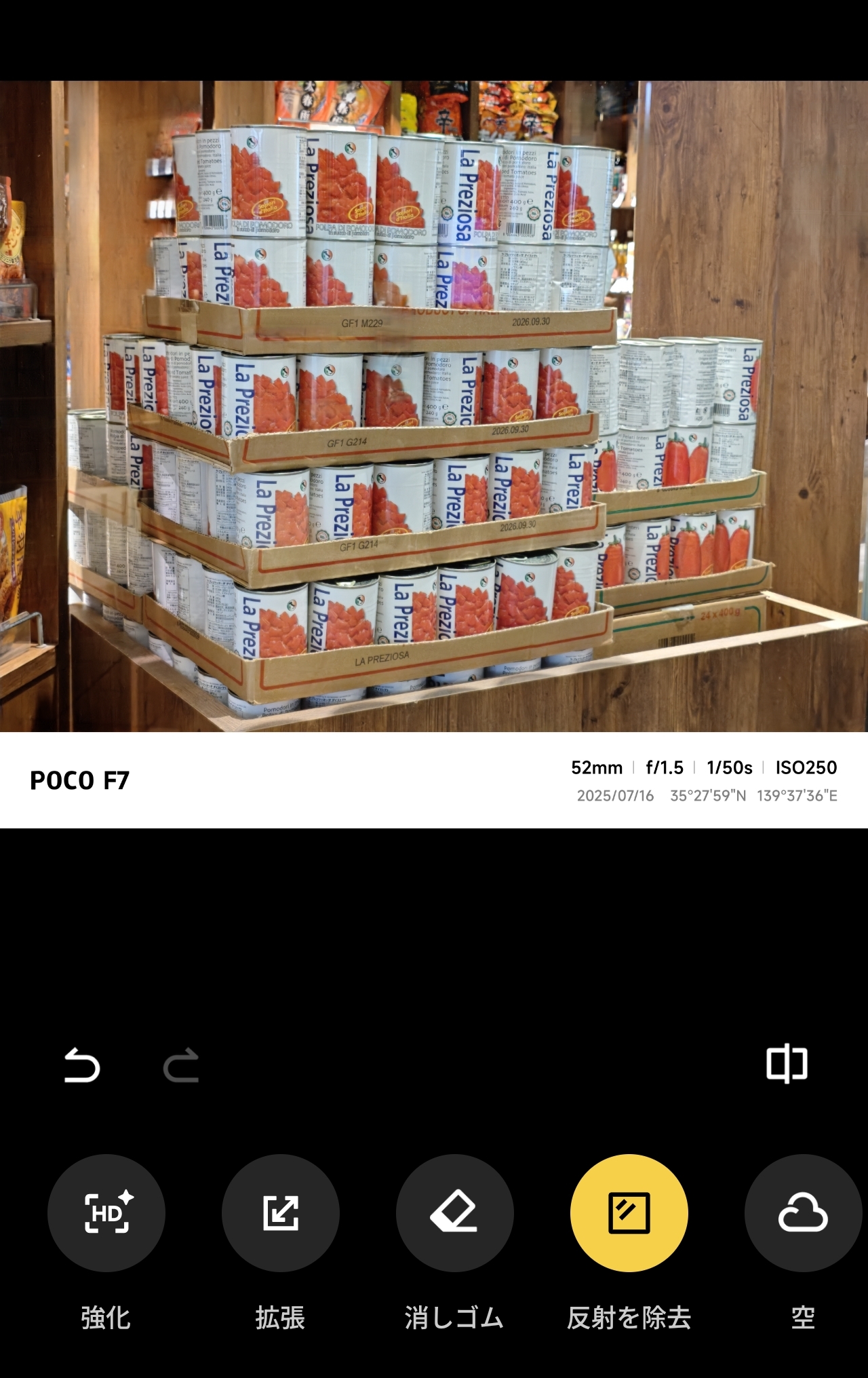

POCO F7はAIを利用した画像編集にも対応。AIを利用した写真内の反射の除去や、AI消しゴム機能、画像拡張機能や鮮明度の向上、写真内の空(天気)の変更機能など多くの画像編集機能を搭載しています。今回はAI反射除去機能をテスト。

AI反射除去機能の利用は非常に簡単。反射を除去したい写真を標準のギャラリーアプリで開いて、編集メニューを表示。その中のAIタブから”反射を除去”を選択することで自動的に処理が開始。写真の中に映り込んでいたガラスの反射をきれいに除去することが出来ます。

実際にあえて風景が映り込むように撮影した写真から映り込みを除去したのがこちらの写真。写真内の缶や柱の部分、ガラスの仕切りに映り込んでいる風景を一気に消し去ることが出来ているのがポイント。若干真ん中の部分の映り込みを消しきれていませんが、本来撮影したかった被写体を撮影する分には十分なレベルに仕上がっていました。

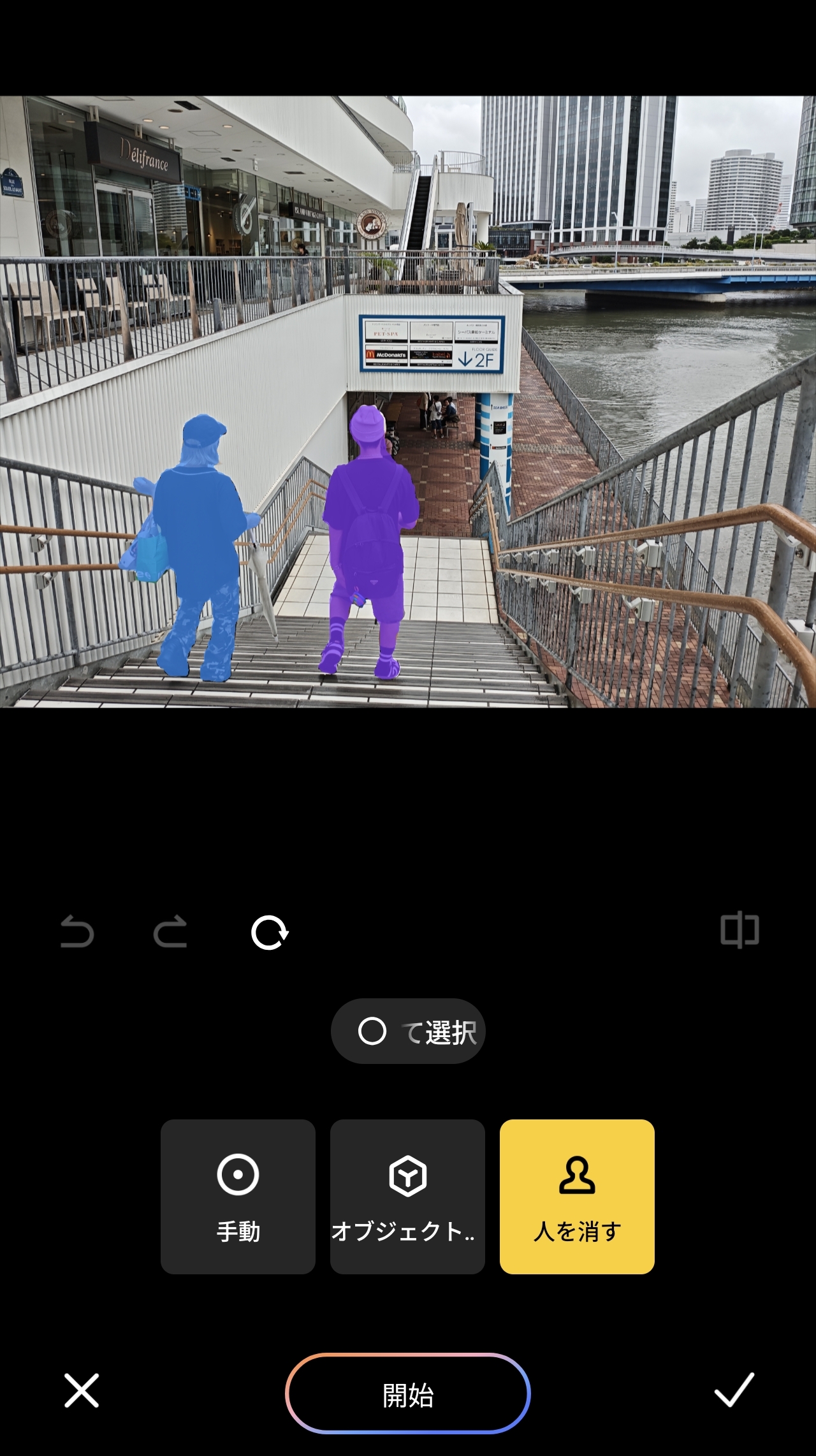

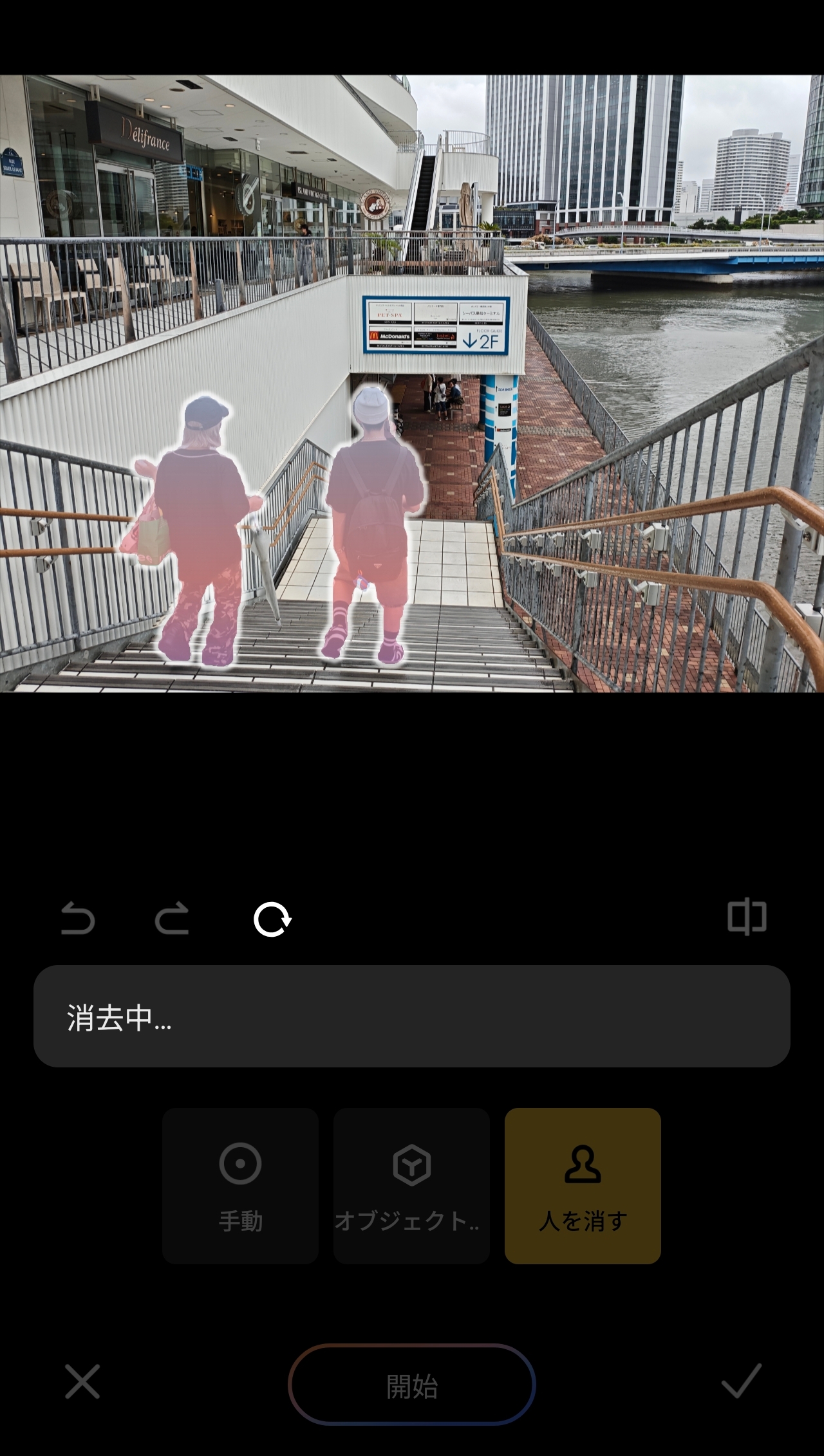

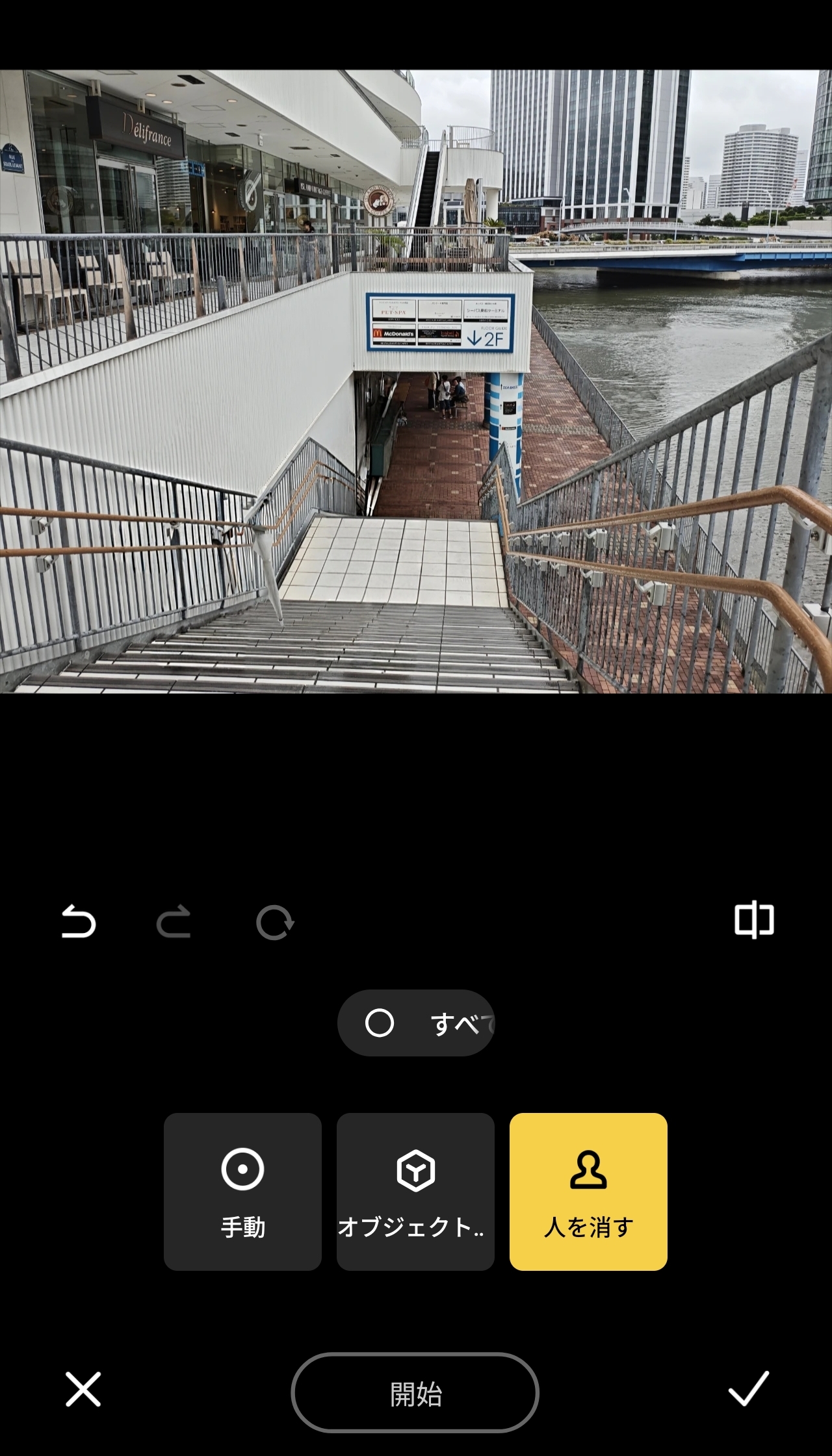

AI消しゴム機能も利用。誰もいない風景を撮影しようと思ったら、誰かが通りかかってしまった、という場面は結構あるはず。そんなときにはAIタブから”消しゴム”を選択し、”人を消す”を押すことで簡単に実現。OPPOのAI消しゴム2.0(Reno13 Aレビュー)とは異なり、XiaomiのAI消しゴムでは”人を消す”を選択すると消すことができる人を抽出。そこから自身で誰を消すかを選択することで消すことが可能です。削除自体は数秒程度で完了します。

AI消しゴム機能もその結果をビフォーアフターで確認。”人を消す”モードはあくまでも人を消しただけのため傘が残ってしまいましたが、あとから追加で傘をオブジェクトで選択して削除すれば上のように痕跡を消す事が可能です。若干手すりの曲がっている部分の処理が雑にも感じますが、拡大しないとわからない程度で十分な仕上がりになっていると言えます。

わずか5万円でハイエンドのクオリティを。動作もカメラもAIも妥協しないスマートフォン

今回レビューしたXiaomi POCO F7。わずか5.4万円で購入できる破格の価格設定でありながら、Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4に12GB RAMを搭載し、6.83インチのAMOLEDディスプレイ、そして5,000万画素+800万画素のリアカメラを搭載したハイエンドモデルでした。低価格に収めたことで、発熱面や上位機種に比べてカメラなどは簡素化されているものの、5万円台で手に入るクオリティではない仕上がりで驚かされます。

大容量のゲームをサクサク楽しんだり、スマートフォンでもきれいな写真を撮影して、それをそのままAIで編集して仕上げたりしたいというニーズに対して妥協せずに利用できるのがPOCO F7でした。フラグシップモデルほどの予算はなくても、可能な限りスペックアップしたいという方にぴったりな製品です。