【Xiaomi 15T Pro】ライカ5倍望遠カメラと6.83インチAMOLED、Antutu 266万点のDimensity 9400+搭載で10万円台を実現したXiaomi 15T Proレビュー【PR】

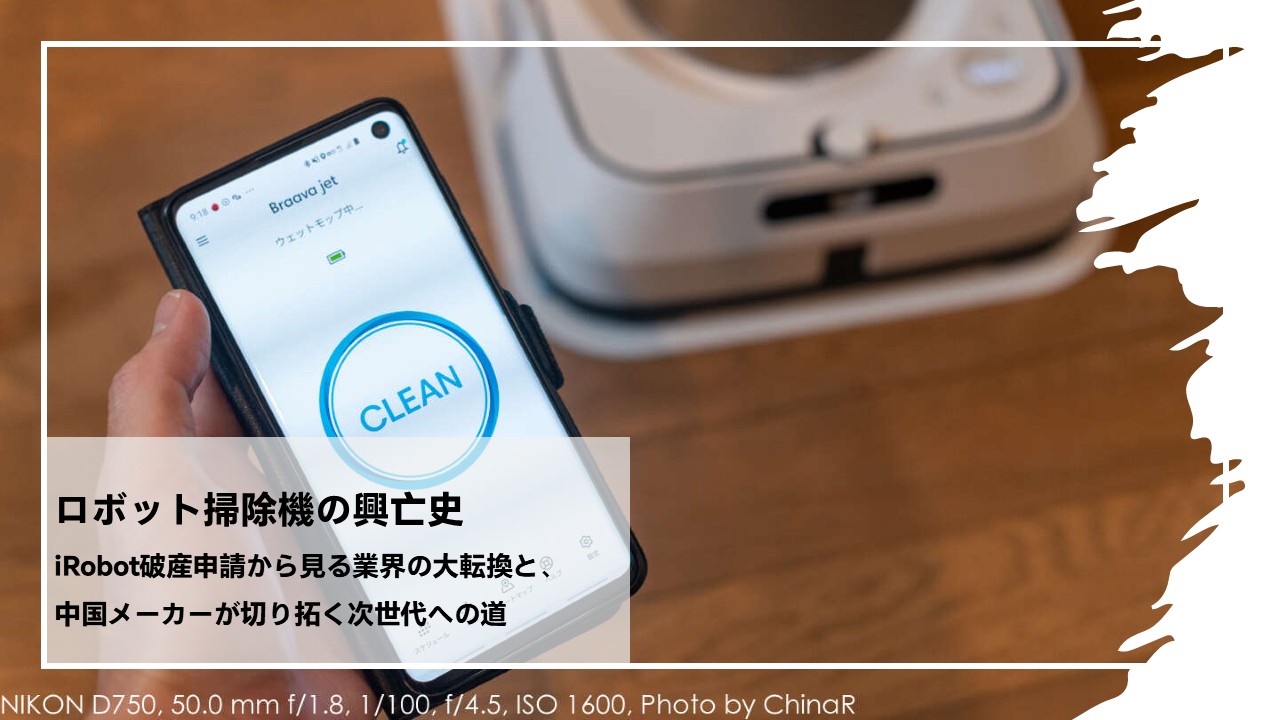

スマートフォンを選ぶうえで重視するポイントは、多くの方がカメラの性能とスペック、そして価格を挙げるかと。カメラとスペックは多くのスマホメーカーの差別化ポイントとなっていて、高性能機種の撮影性能はなかなかのものですが、その分値段にも跳ね返って来るのが苦しい点です。高いカメラ性能を実現しつつコストパフォーマンスの高いスマートフォン、としてXiaomiから登場した最新フラグシップモデルXiaomi 15T Proを挙げたいところ。

Xiaomi 15T ProはXiaomi Tシリーズ初となるライカ5倍望遠カメラを搭載したモデル。MediaTek Dimensity 9400+に12GB RAM、最大1TBストレージを搭載したモデル。6.83インチの144Hz対応ディスプレイ、5,500mAhバッテリーを搭載し、カメラ性能も、日常の利用における性能のどちらもハイスペックにしあがった製品。それでいながら109,800円という価格設定が魅力的です。

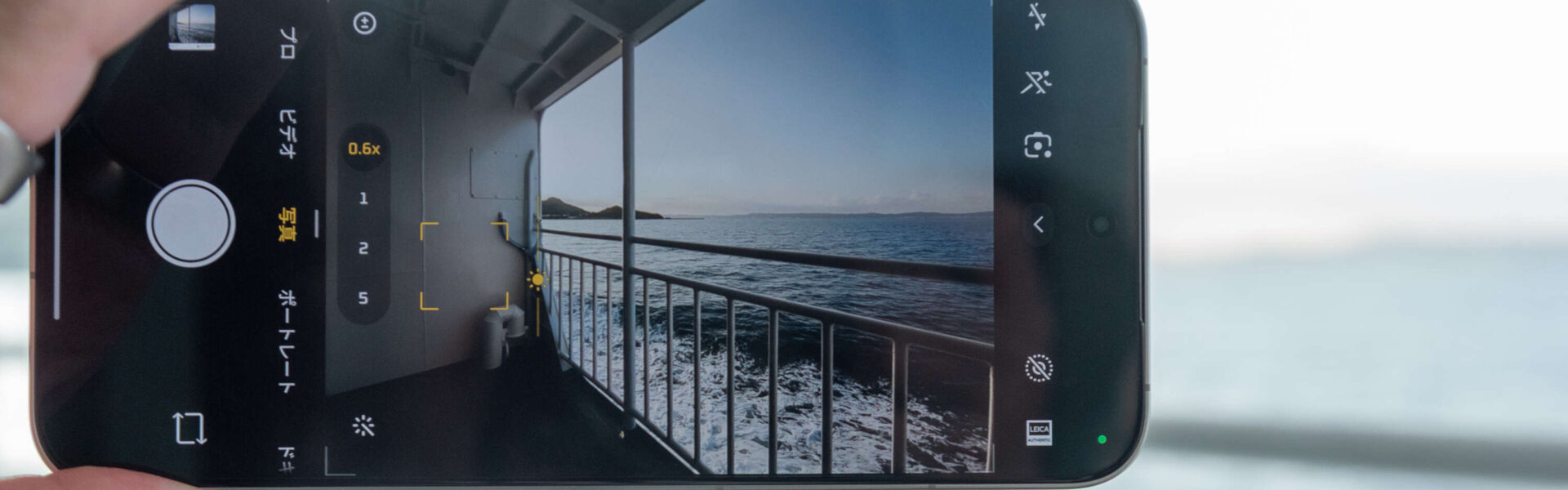

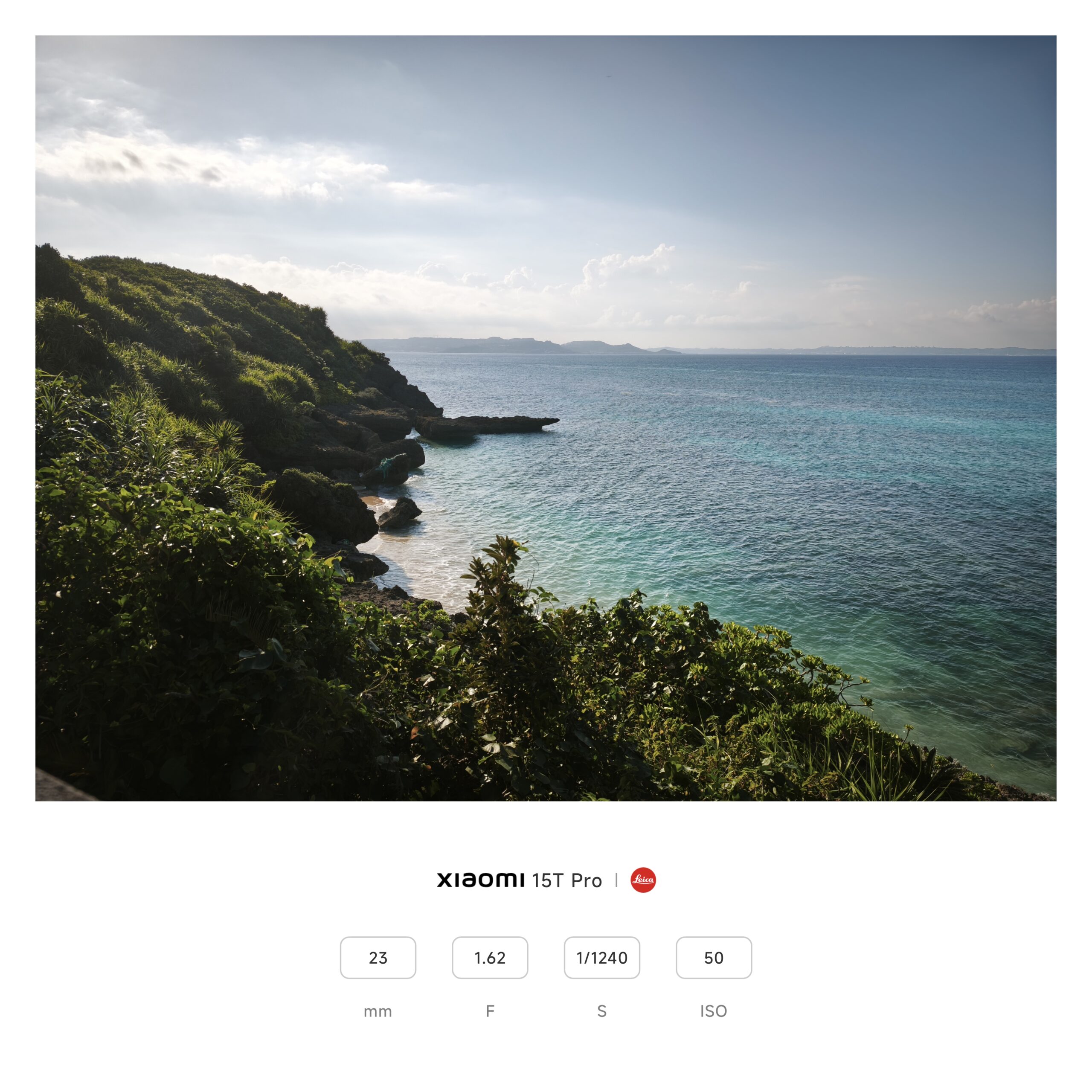

今回は日常的な通勤や出社での利用に加え、3泊4日の沖縄旅行にも本機を持参し、ダイビング船の上や久高島への訪問、ガンガラーの谷での撮影など、さまざまなシーンでカメラ性能を中心に徹底的にテストを実施した。特にライカとの協業によって実現した独特の色表現と、望遠カメラの実力について詳細にチェックしていきます。

Xiaomi 15T Proのスペック

| 項目 | 詳細 |

| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED、2772×1280、144Hz、3,200nit、HDR10+、Dolby Vision、Corning Gorilla Glass 7i |

| CPU | MediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセス、Immortalis-G925 MC12 GPU |

| OS | Xiaomi HyperOS 2.0(Android 15ベース) |

| RAM + ROM | 12GB + 256GB / 12GB + 512GB / 12GB + 1TB(LPDDR5X + UFS 4.1) |

| カメラ | リアカメラ(トリプル構成) 50MP広角:Light Fusion 900、f/1.62、23mm、OIS対応 50MP望遠:f/3.0、115mm、OIS対応 12MP超広角:f/2.2、15mm フロントカメラ:32MP |

| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |

| USB | USB Type-C |

| NFC/おサイフケータイ | NFC対応、おサイフケータイ(FeliCa)対応 |

| バッテリー・充電性能 | 5,500mAh、90W急速充電、ワイヤレス充電対応 |

| 重量 | 210g |

| 大きさ | 162.7×77.9×7.96mm |

| Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 |

| 防水防塵 | IP68 |

落ち着いた佇まいのフラットデザインと優れた質感

Xiaomi 15T Proは6.83インチの大型ディスプレイを採用しながら、厚さ7.96mm、重量210gという薄型軽量ボディを実現している。実際に手に取ってみると、6.7インチ帯の一般的なスマートフォンと比較しても違和感のないサイズ感で、普段ASUS Zenfone 12 Ultraを使用している筆者にとっても扱いやすい印象。むしろ若干軽く感じられ、長時間の使用でも疲れにくい重量バランスに仕上がっています。

背面はグラスファイバー製のマット仕上げを採用し、指紋が目立ちにくい実用的な質感を実現。高級感という点では突出したものではないが、落ち着いたデザインで日常使いに適した印象です。カメラ部分は左上に配置され、ライカのロゴが刻まれている点が特徴的。カメラモジュールの出っ張りは一般的なフラグシップモデルと同程度でテーブルなどに直接置くと端がぶつかりそうな印象。基本はケースに入れて利用するのが良さそうです。

ディスプレイは超薄型ベゼルのフラットデザインを採用しており、画面占有率94.5%、ベゼル幅1.5mmという没入感の高い仕様となっている。LIPOテクノロジーによって実現されたこの狭額縁設計は、動画視聴や写真閲覧時の没入感を大きく向上。Corning Gorilla Glass 7iによる保護も施されており、日常使用での傷に対しての耐久性も確保しています。

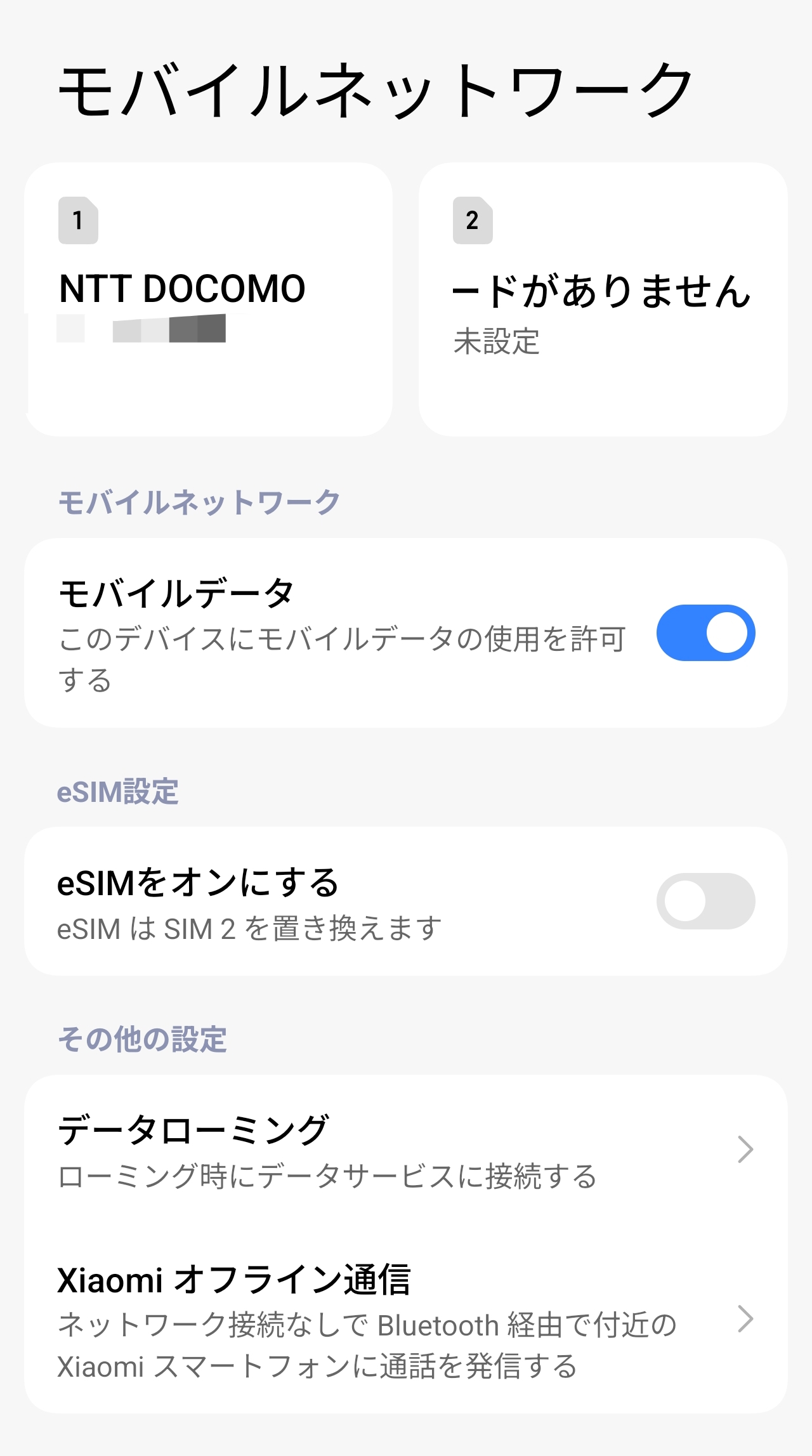

右側面には電源キーとボリュームキーを配置する標準的なレイアウト下部にはUSB Type-Cポートとスピーカー、SIMトレイが配置されている。SIMトレイはnanoSIM×2のデュアルSIM構成に対応し、eSIMにも対応するため柔軟な回線運用が可能です。microSDカードには非対応のため、4K動画撮影のように大容量の動画を保存していく際には大容量モデルがベターです。

指紋認証センサーは画面内に搭載しており、下部に搭載。従来のモデルに比べるとかなり下の部分に指紋認証センサーがあるため、手に持ちながら操作しようとすると少し親指を強めに曲げる必要があるのは要注意といったところ。指紋認証の精度は非常に高く一瞬で認証を完了させることができました。

Antutuベンチマークで266万点を記録。Dimensity 9400+の圧倒的性能

Xiaomi 15T ProにはMediaTekの最新フラグシップチップセット、Dimensity 9400+を搭載。3nm製造プロセスで製造されたこのチップセットは、1コアのCortex-X925(最大3.73GHz)、3コアのCortex-X4(最大3.3GHz)、4コアのCortex-A720(最大2.4GHz)という構成で、GPUにはImmortalais-G925 MC12を採用しておりパワフルな動作を実現しています。

Antutuベンチマーク(V11.0.3)での測定結果は266万2660点を記録。内訳はCPUが75万7171点、GPUが94万7663点、MEMが41万955点、UXが54万6871点という結果。ベンチマーク実行中の温度上昇は開始時27.6℃から終了時39.8℃と約12℃の上昇に抑えられており、バッテリー消費は7%で、以前レビューしたSnapdragon 8 Eliteを搭載したASUS Zenfone 12 Ultraに比べても優秀な結果に。以前はMediaTekのSoCは発熱性に難があることもありましたがだいぶ改善されている印象を受けました。

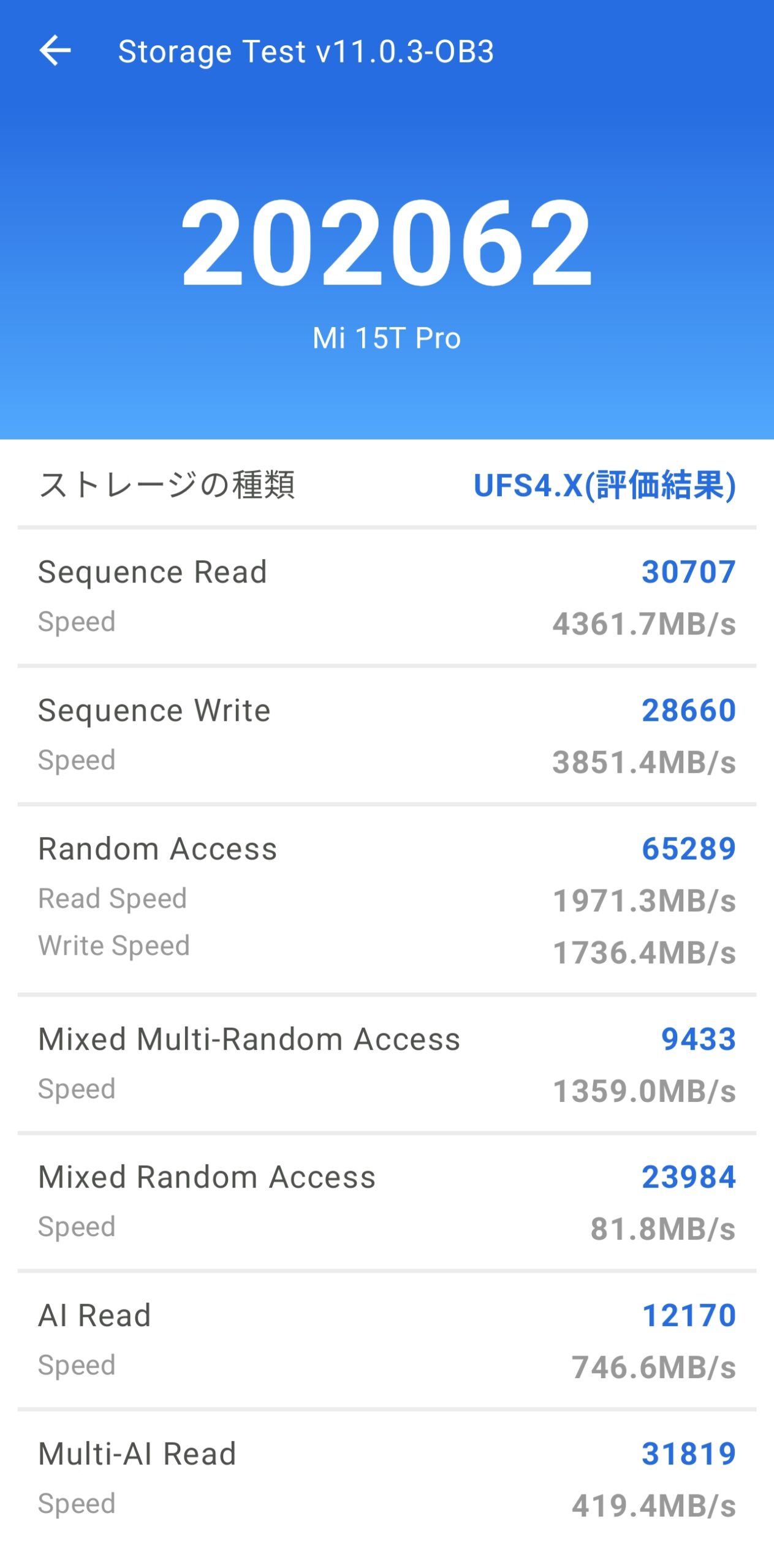

Antutu Storage Testでは総合スコア20万2062点を記録し、シーケンシャルリード4361.7MB/s、シーケンシャルライト3851.4MB/sという高速な読み書き性能を実現。ランダムリードは1971.3MB/s、ランダムライトは1736.4MB/sとなっており、UFS 4.0規格に準じた優れたストレージ性能を実現しています。大容量のゲームアプリやカメラで撮影した4K動画のデータ転送であってもこれなら十分快適に可能です。

Antutuベンチマークについては、266万点のテストのあとにそのまま続けて2回ベンチマークを実施。2回目は最初のテストから10分ほどあけて、3回目は2回目から間髪入れずに実施しました。2回目のテスト時点ですでに端末温度が上昇していたこともあり、2回目の上昇幅は6.6℃に。3回目は温度上昇を抑えるように動いたこともあり2.2℃の上昇に抑えられています。

2回目、3回目のテストでのスコアはそれぞれ238万点、222万点とサーマルスロットリングが発動していると思われる状態でもかなり高い性能を確保。高負荷な作業を続けても性能低下は抑えられるような印象でした。

実際の使用感としても、Dimensity 9400+のパフォーマンスは非常に快適。アプリの起動やウェブブラウジング、SNSの閲覧など、日常的な操作で遅いと感じる場面は一切ありませんでした。MediaTekのチップセットは以前のモデルと比較して大きく進化しており、Xiaomi 14T Proのレビュー時から感じていたその印象は本機でも健在でした。

実際に利用していて発熱を感じたのは動画撮影の際。特にフルHD・60FPSで動画撮影を続けていると本体が熱くなっているような印象を感じました。ただ、撮影が遅くなったり動作が不安定になることはなく、Xiaomi 3D IceLoopシステムによる冷却が効果的に機能している印象。LHP(Loop Heat Pipe)の表面積が従来モデル比で12%増加し、グラファイトシートの表面積も8%拡大したことで、高負荷時の熱管理が改善されているとのこと。

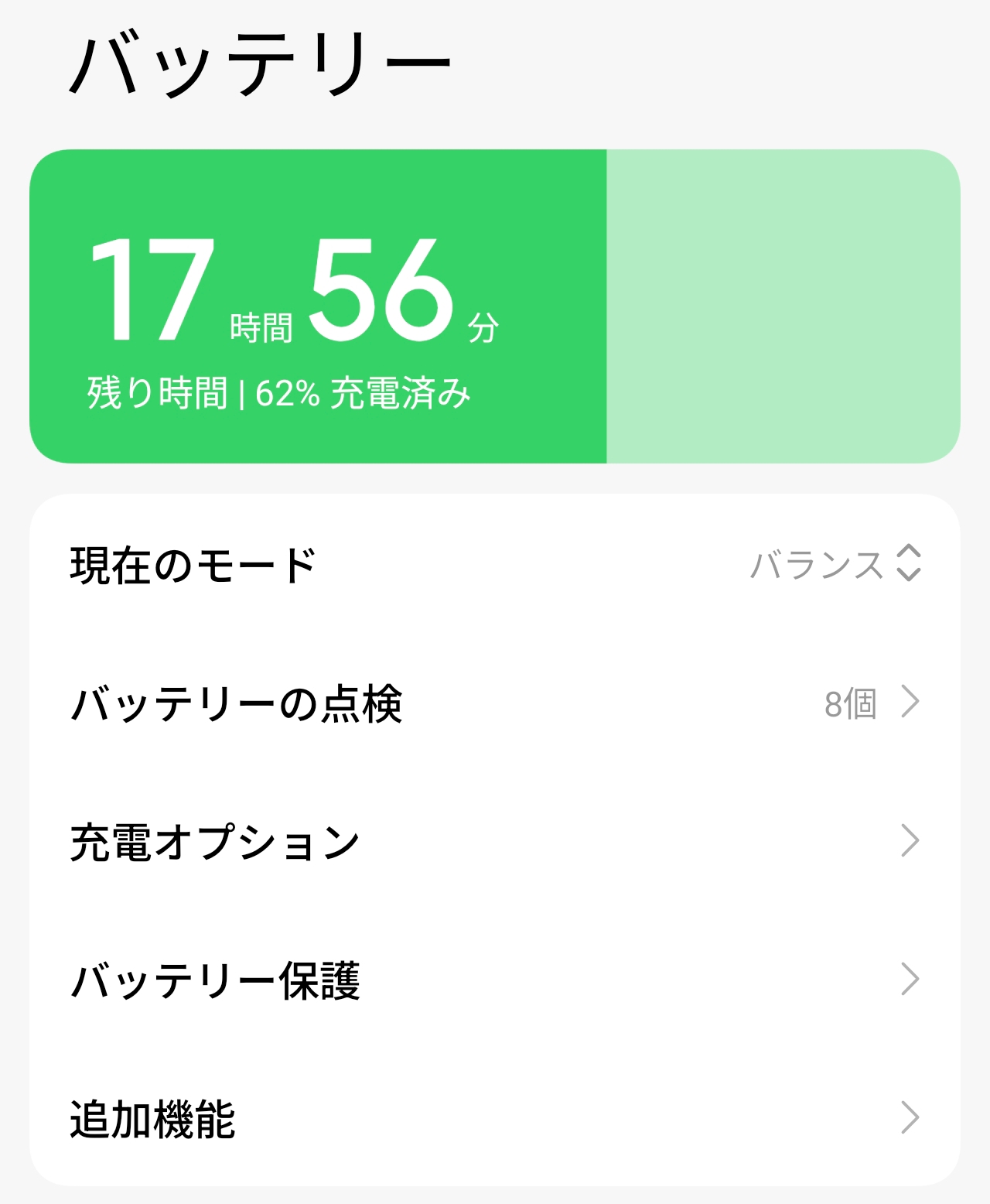

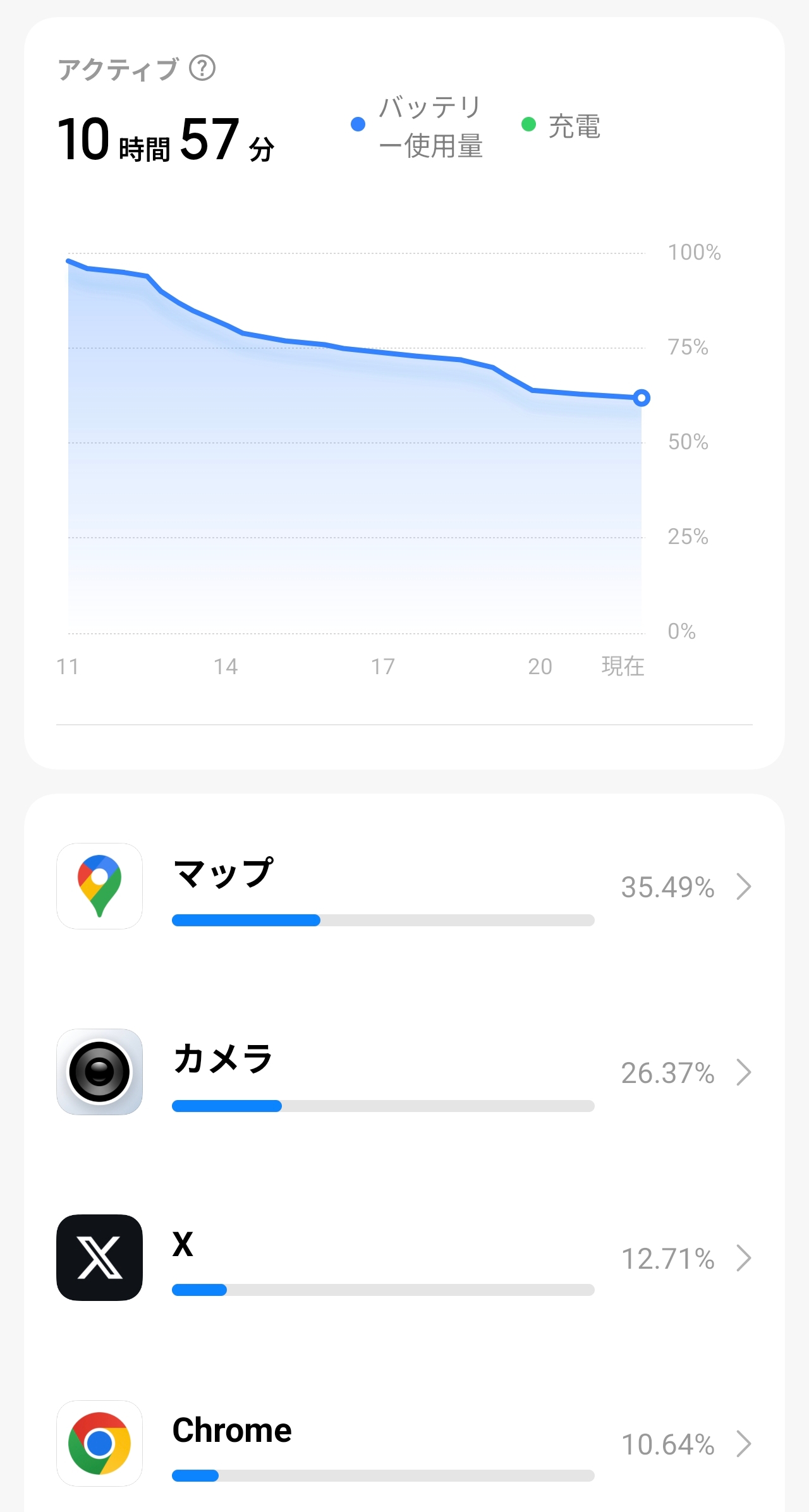

バッテリー持続時間は非常に優秀だった。旅行最終日には飛行機での移動やカーナビゲーションとしての使用を含め、11時間の連続使用で残量60%程度を維持。別の日にはカーナビゲーションや動画撮影に一日使用し、17時時点で60%残っているという結果も。5,500mAhという大容量バッテリーとDimensity 9400+の優れた電力効率が組み合わさることで、丸一日余裕で使えるバッテリーを実現しています。

ただし、動画撮影時のバッテリー消費は通常使用よりも早い印象。発熱も伴うため、長時間の動画撮影を頻繁に行う場合はモバイルバッテリーを用意するとベターです。

明るく見やすい6.83インチのAMOLEDディスプレイを搭載

Xiaomi 15T Proのディスプレイは6.83インチのAMOLEDパネルを採用し、解像度2772×1280(447ppi)、最大144Hzのリフレッシュレートに対応。あらゆる操作の動きが滑らかで快適な使用感を実現していました。スクロールやアプリの切り替えなど、日常的な操作のヌルヌルとした動きは視覚的にも心地よく、一度体験すると60Hzのディスプレイには戻りにくい快適性があります。

ピーク輝度3,200nit(25%のAPL)という高輝度仕様も実用的。沖縄の強い日差しの下でも画面の内容を十分に視認でき、屋外で写真を撮影するようときや、地図を確認する際にも明るい画面で見やすかった印象。Xiaomi独自のスクリーン素材による高い発光効率と、自動輝度調整の精度の高さが相まって、あらゆる環境で見やすい表示を維持してくれます。

色味についても満足のいくレベル。DCI-P3色域に対応し、12ビット(680億色)の色深度を実現することで、写真や動画の鮮やかな色彩を忠実に再現。HDR10+とDolby Visionにも対応しており、対応コンテンツでは明暗差の大きいシーンでも豊かな階調表現を楽しめるようになっています。

アイケア機能も充実。DC調光や16,000レベルの自動輝度調整、TÜV Rheinlandのフリッカーフリー認証、低ブルーライト認証、サーカディアンフレンドリー認証など、多層的な目の保護機能がを搭載。夜にスマートフォンの画面を見るという場合でも目に優しいディスプレイになっています。

ライカ5倍望遠カメラが生み出すエモーショナルな写真体験

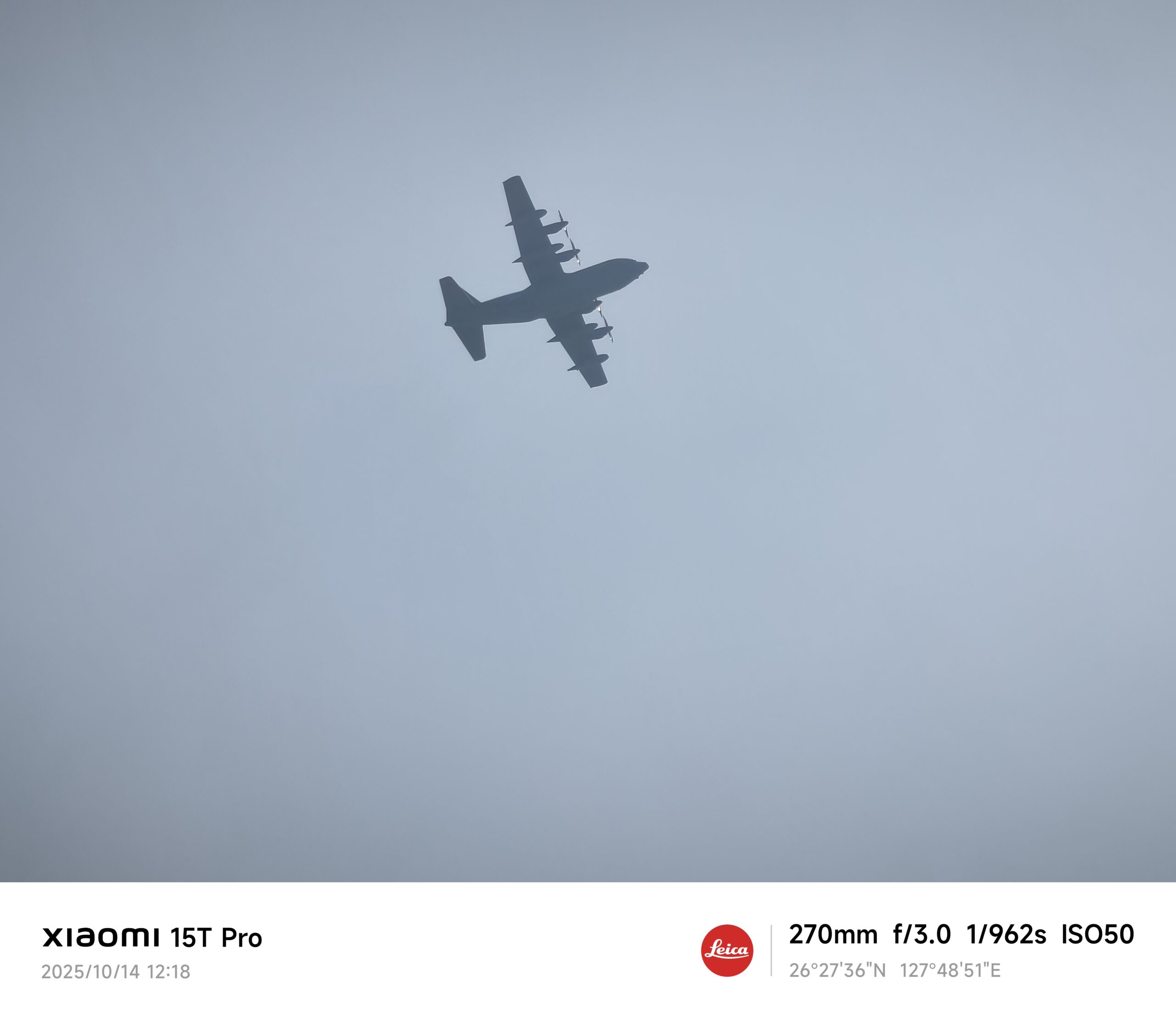

Xiaomi 15T Proの最大の魅力は、Tシリーズ初となるライカ5倍望遠カメラを搭載している点。5,000万画素のセンサーに焦点距離115mm相当(35mm判換算)、F値3.0のレンズを組み合わせ、OIS(光学式手ぶれ補正)にも対応しています。この望遠カメラのおかげで従来は撮影するのが難しかった遠くの被写体についても高精細に捉えることが可能となっています。

今回は青い海が映える沖縄で様々な写真を撮影。本機のカメラに寄って撮影できる写真のコントラスト感の高さに驚かされました。海の青色と空の青さのそれぞれをきちんと描き分けられるのは想像以上のレベル。ただ海といっても、そこの波の様子をきちんと捉える事ができているわけです。

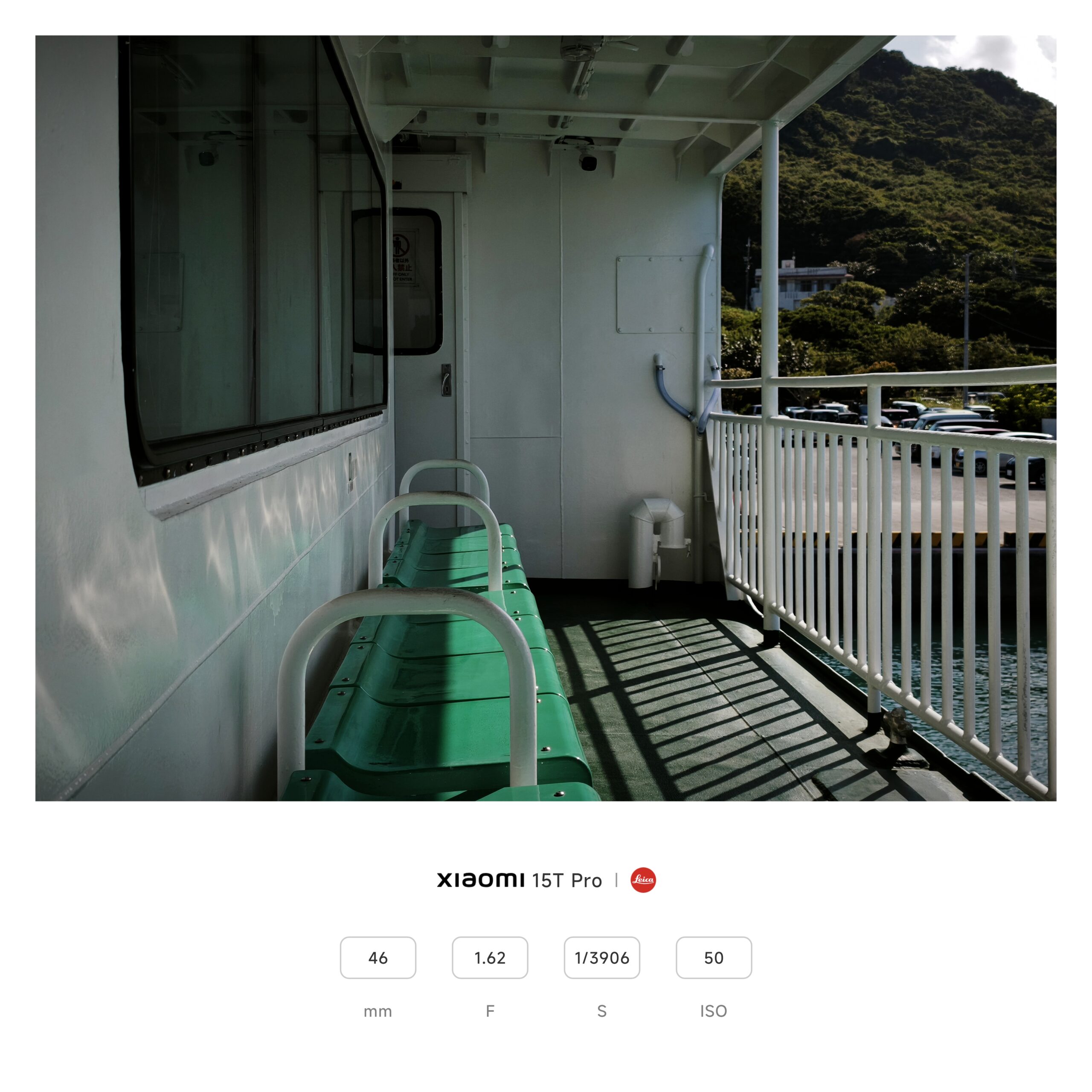

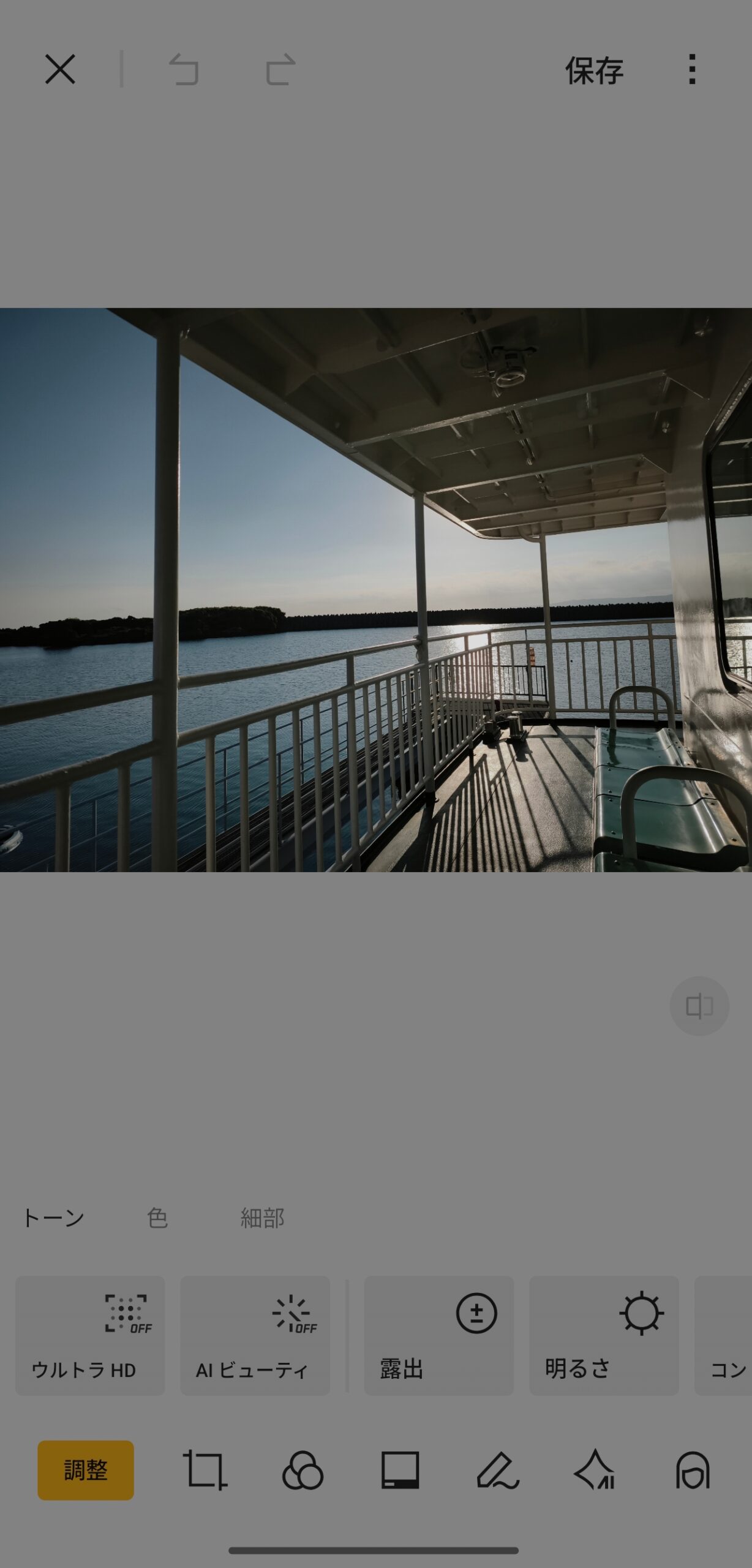

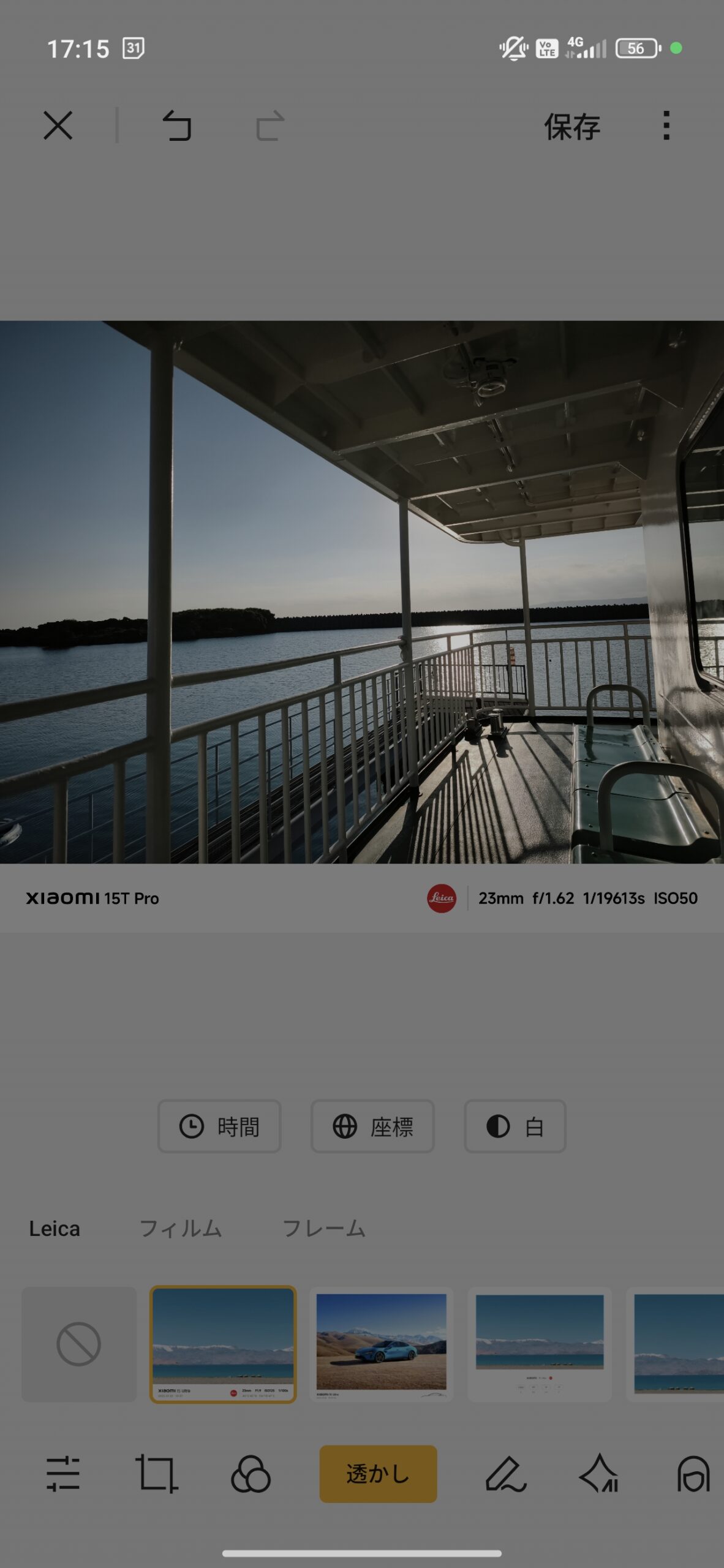

動きがあるフェリーの後ろの波といった動きのあるシーンであっても、その瞬間を切り取ってくれました。動きのある手前の波と、背景に見える沖縄本島、そして空を印象的なコントラストで描きます。動きがないフェリーのデッキのようすも落ち着いた静けさを描くことができていました。

Leicaオーセンティックの色表現は、それだけでも十分エモさを感じさせる写真が撮れますが、Leicaの透かし(フレーム)を追加すると更にエモさが増すのも特徴的。先程の2枚や、久高島で撮影した写真にフレームを追加してみましたがそれだけで更に味のある写真に仕上がってくれます。Leicaオーセンティックを選択した本機の色合いは、見た瞬間に心が動く写真を生み出してくれる。

メインカメラにはXiaomi独自のLight Fusion 900イメージセンサー(1/1.31インチ)を搭載し、2.4μmの4-in-1スーパーピクセル技術とF値1.62の明るいライカSummiluxレンズを組み合わせている。13.5EVのハイダイナミックレンジセンサーによって、明暗差の大きいシーンでも白飛びや黒潰れを抑えた撮影が可能です。

超広角カメラは1,200万画素のセンサーに焦点距離15mm相当、F値2.2のレンズを搭載。撮影した写真はメインカメラと比較すると若干暗めで、ディテールも柔らかめの印象。他メーカーのスマートフォンの場合、超広角カメラは800万画素に抑えられていることもあり、それに比べると高画質な仕上がりです。

Leicaと共同開発したチューニングはなかなか秀逸で、明暗差があるシーンであってもそのコントラストをきれいに描き出す事ができているのもポイント。通常のスマートフォンの超広角カメラでは白飛びしてしまうようなガンガラーの谷でも上のようにダイナミックな写真を撮影できます。

明暗差のある場所でのコントラスト表現が秀逸

本機のカメラ性能で特に印象的だったのは、明暗差のある場所でのコントラスト表現。ガンガラーの谷での撮影では、木々の間から差し込む光と影のコントラストが美しく表現され、現場の雰囲気をそのまま切り取ったようなエモーショナルな写真に仕上がっています。Leicaオーセンティックルックの色表現は露出を若干抑えめにする傾向があり、この抑制が逆に印象的な写真を生み出してくれるわけ。

食事の撮影でも、明かりが入り込む窓際の席で撮影した際、外の景色と料理の両方を適切に描写できました。通常のスマートフォンカメラでは外の景色が白飛びするか、料理が暗く沈むかのどちらかになりがちですが、本機はHDRの効き方が自然で、どちらの要素も損なわずに撮影できている印象です。

一方で、全体が暗い場所での撮影はやや苦手な印象を受けました。暗いレストランでの食事撮影では、以前のXiaomiモデルと同様に色があまり出てくれず、のっぺりとした仕上がりになることがある印象。明かりがまったくない暗所よりも、ある程度の光源があって明暗差が生まれる場所のほうが、本機のカメラの特性を活かせる感じです。

それでも、Light Fusion 900センサーの大型ピクセルとOISの効果により、多くの撮影シーンで満足のいく画質を得られた印象。旅行中の撮影において、本機一台でカメラを賄えるレベルに達しており、わざわざミラーレスカメラを持ち出す必要性を感じない完成度でした。お出かけのときのカメラをこれ一つで済ませられるというのは、荷物を減らしたい旅行者にとって大きなメリットになるはずです。

実際にこの沖縄旅行中に撮影した画像を振り返っても、どの写真もエモさのある仕上がりになっていたのが印象的。もちろん、普通に一眼レフで撮影していい感じにフィルターをかけたり、プリセットを用意しておけば撮影できる雰囲気ではあるのですが、旅行中にSNSにそのまま投稿するというときには機動力の高さは命。撮影してそのままInstagramのストーリーに、というのはXiaomi 15T Proだからこそでした。

望遠撮影の実力を検証。10倍ズームまでは実用的な画質

Xiaomi 15T Proの最大の特徴はXiaomi Tシリーズの中では初搭載の5倍望遠カメラ。これまでのXiaomiのフラグシップモデルであるXiaomi 15 Ultra(レビュー)やXiaomi 15(レビュー)譲りの望遠性能を安価なTシリーズでも実現してくれました。Xiaomiのスマートフォンでおサイフケータイに対応するのは、このTシリーズのみのためおサイフケータイとXiaomiの望遠性能を楽しみたい方には嬉しい選択肢になっています。

実際に望遠カメラで撮影した画像を見てみても、ただ写真をデジタルズームしているのではなく、光学の望遠レンズで撮影したのと同じような圧縮効果のある写真を撮影することができました。望遠撮影であっても色味、コントラストを損なわないのも魅力的。わざわざ専用のカメラを用意しなくても望遠レンズさながらの写真を撮影することができました。

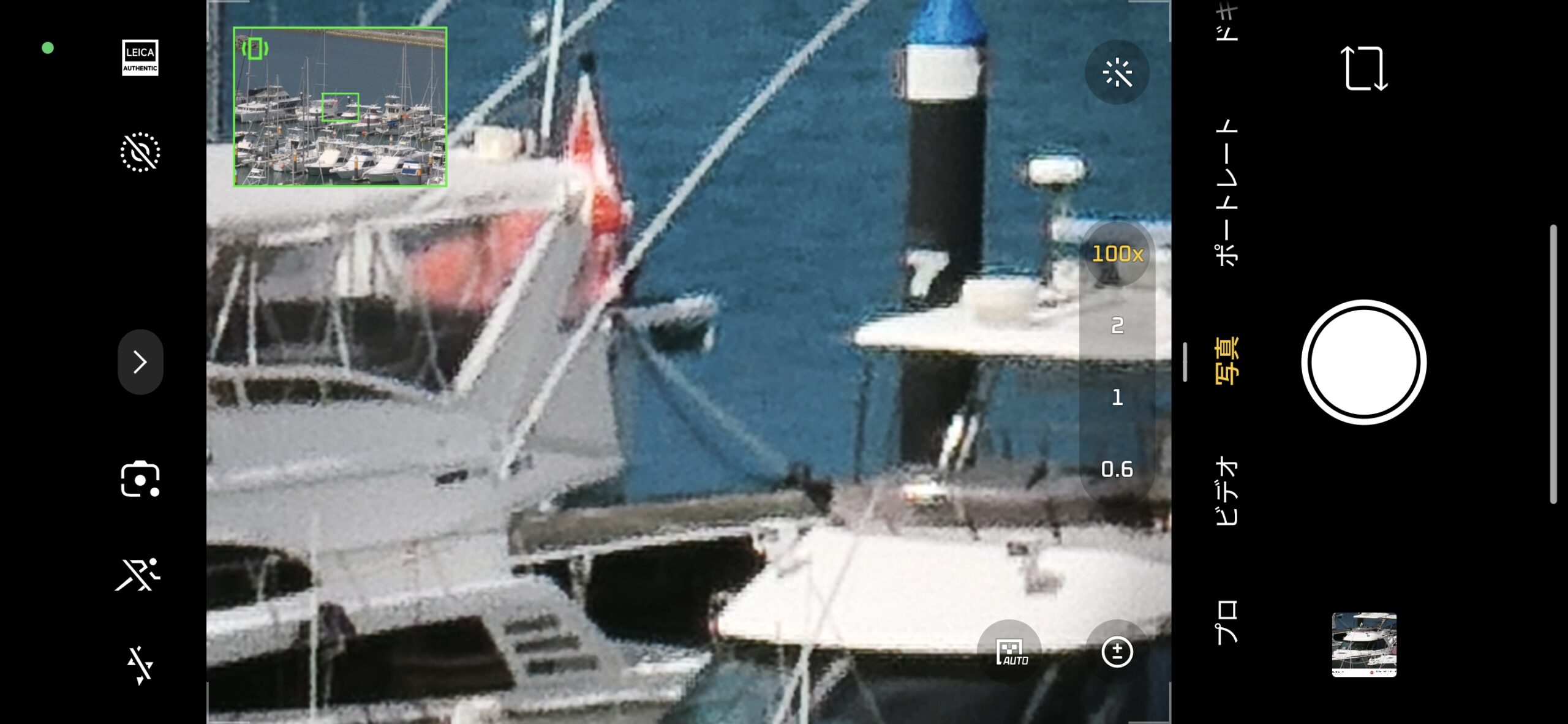

望遠カメラの性能をより詳しく検証するため、宿泊先のホテル(プリンスぎのあわん)の部屋から宜野湾マリーナを撮影してテストを実施。ズームのレベルはカメラ画面で倍率ボタンを長押しするとトグル表示になり簡単に切り替えていくことが可能です。30倍を超えるような超望遠の場合は左上の部分に等倍で表示したときの画像がプレビューされることで、今見えている場所のどこをズームしているのかを簡単に確認することが可能です。

5倍の光学ズーム(115mm相当)では被写体の細部まで鮮明に描写。通常のカメラの望遠レンズと比べても個人的には遜色ないレベルに仕上がっているように感じます。Leicaオーセンティックの色合いによって、ただ望遠で撮影したよりもコントラスト感のある写真に仕上がっているような印象。望遠による圧縮効果とLeicaの色使いが光る仕上がりでした。

10倍の光学レベルズーム(約230mm相当)でも実用的な画質を維持。若干デジタル感を感じなくはないものの写実的な、という言葉が合うような仕上がりです。10倍くらいの望遠の仕上がりはSNSに投稿するのはもちろん、画面上で見て楽しむのにも十分な仕上がりに感じました。

30倍ズーム(約690mm相当)になるとシャープネスが強調され、デジタルズーム特有の不自然さが目立ち始める印象。各エッジ部分がぎざぎざがあるようなデジタル感のある仕上がりになってきます。色の表現は正確なようにも感じますが、海の波などは荒くなってしまっている感じ。被写体の形状や色は識別できるので、遠くのものを確認したいというニーズには応えられます。

60倍ズーム(約1,380mm相当)は実用的とは言い難いが、AIによる画像処理のおかげで意外と鮮明な印象を受けました。ここまでの倍率になると、肉眼では見えない遠くの被写体を拡大して確認したいという場面で使えるかなという感じ。2,300mm相当はただ拡大しただけという感じでした。本機の望遠性能は10倍ズームまでが実用域で、それ以上は補助的な機能という位置づけがほどよい印象を受けます。

Leicaのフレームを画像に追加したり、AI消しゴム機能も充実の写真編集機能

撮影した写真をその場でサクッと編集してSNSに投稿する、というのも当たり前のように行う時代。Xiaomi 15T ProはMediaTek Dimensity 9400+の高スペックを活かして様々な写真編集機能を搭載。AIを利用した機能も用意しているため、好みのままの写真を簡単に編集できます。

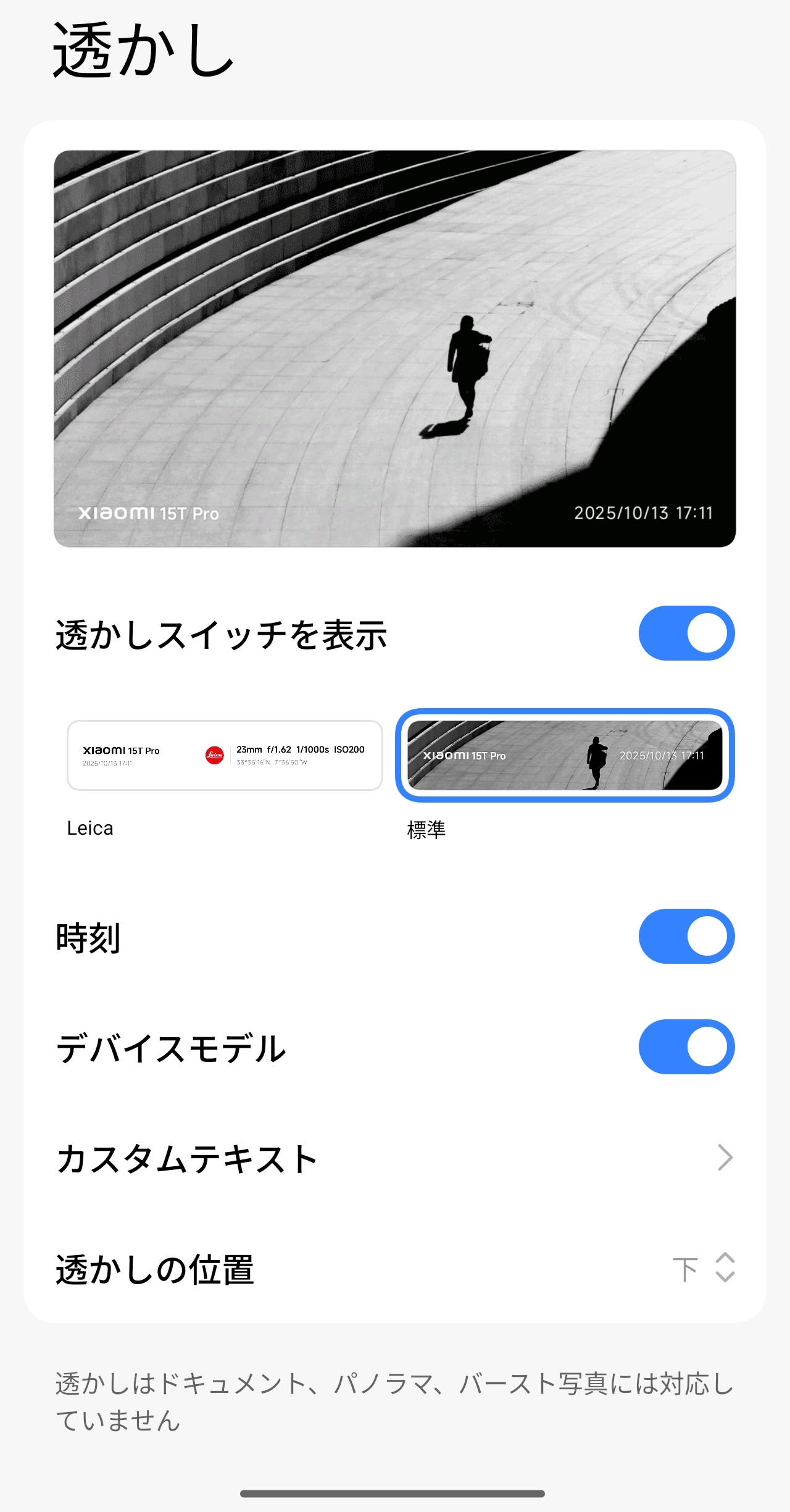

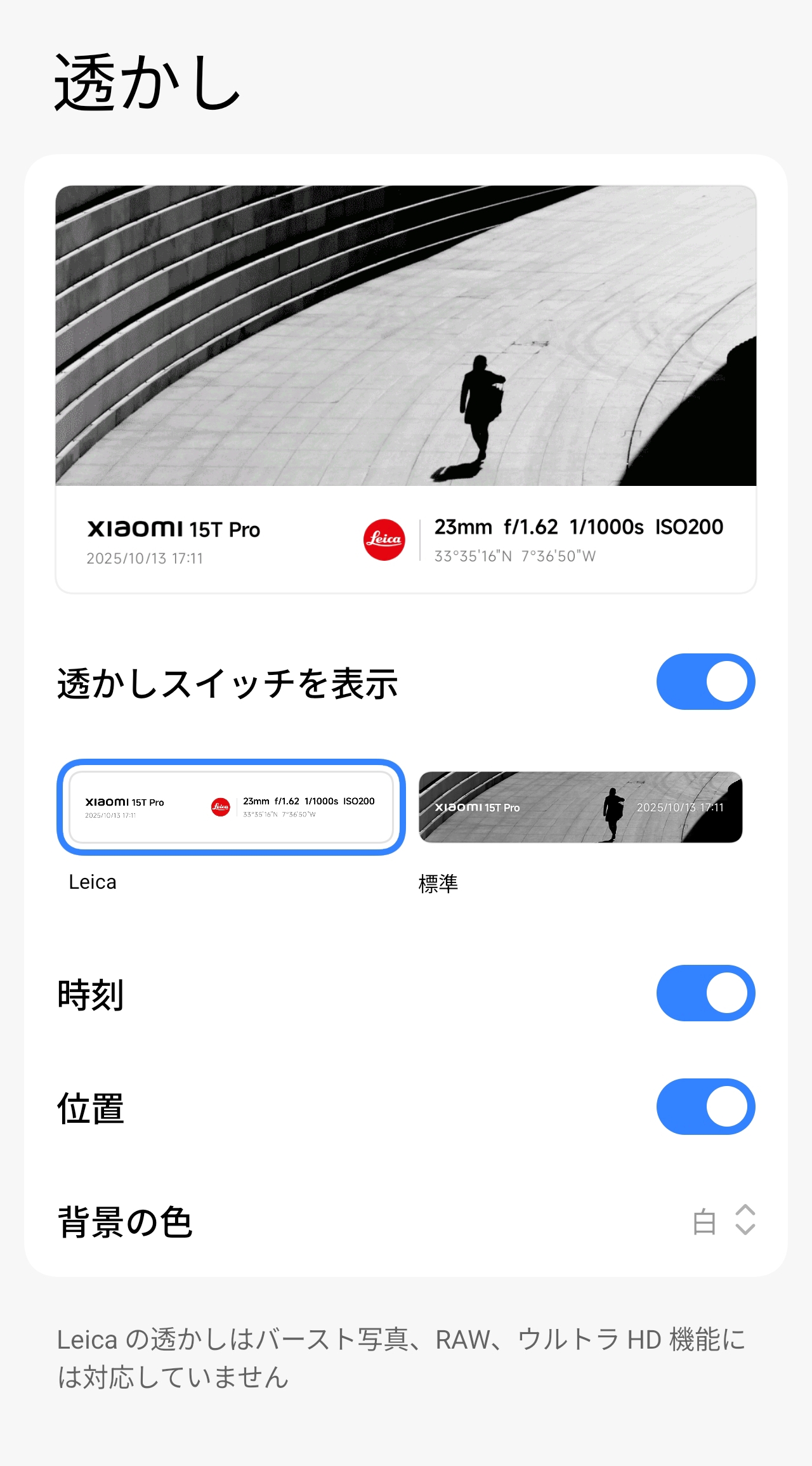

写真にライカの透かし(フレーム)を追加する機能も用意。Leicaのフレームが入ることで写真の見た目は意外と変わるもので、エモさをさらに増幅させてくれます。フレームには撮影データ(焦点距離、ISO、シャッター速度など)も記録され、まるでフィルムカメラで撮影したかのような雰囲気を醸し出してくれます。

撮影した写真にLeicaの透かしを追加するだけでなく、撮影時に最初から透かしを挿入することも可能。撮影時に挿入できる透かしはシンプルなもののみのため、それ以外のものを使いたいときには撮影後に編集すればOK。また、透かし付きで撮影した写真は、透かしをあとから外すことも可能です。

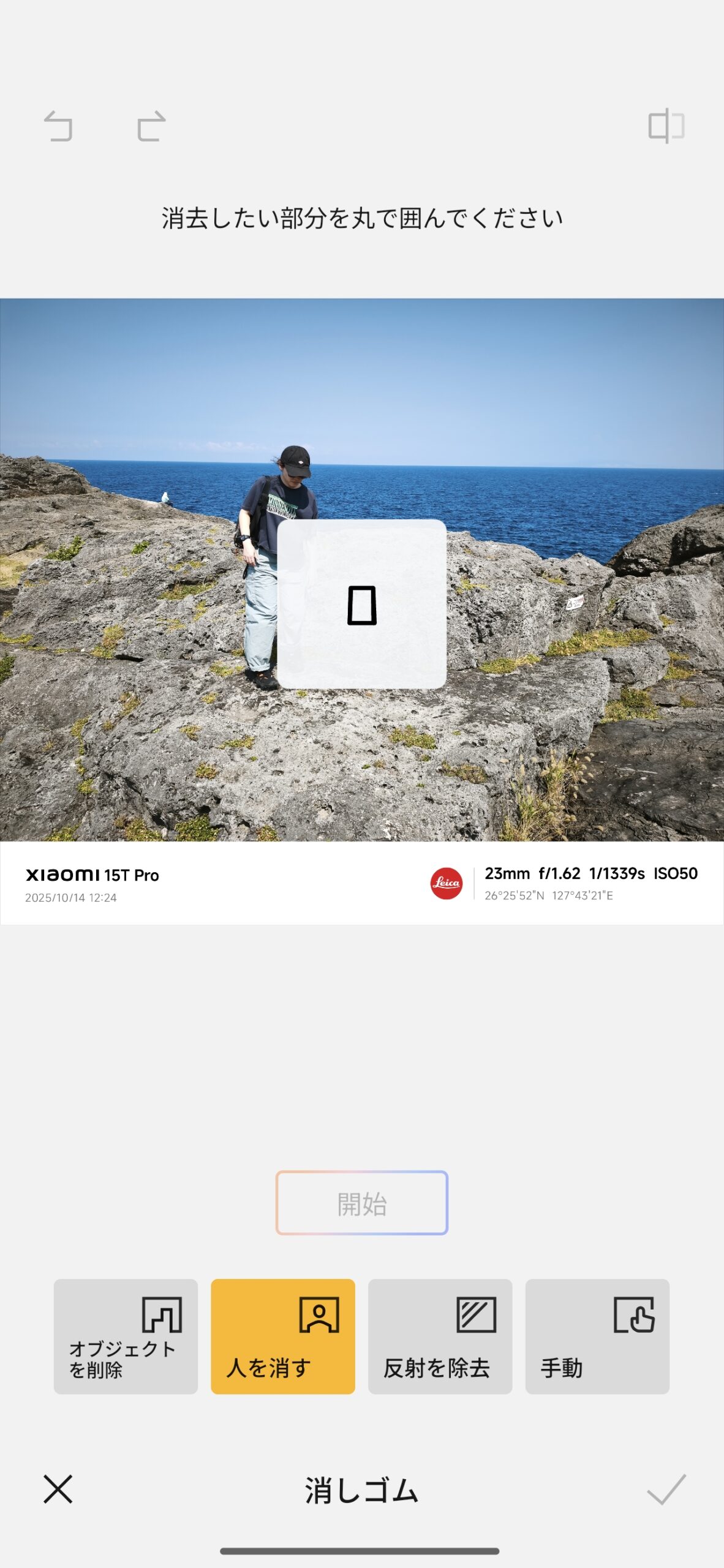

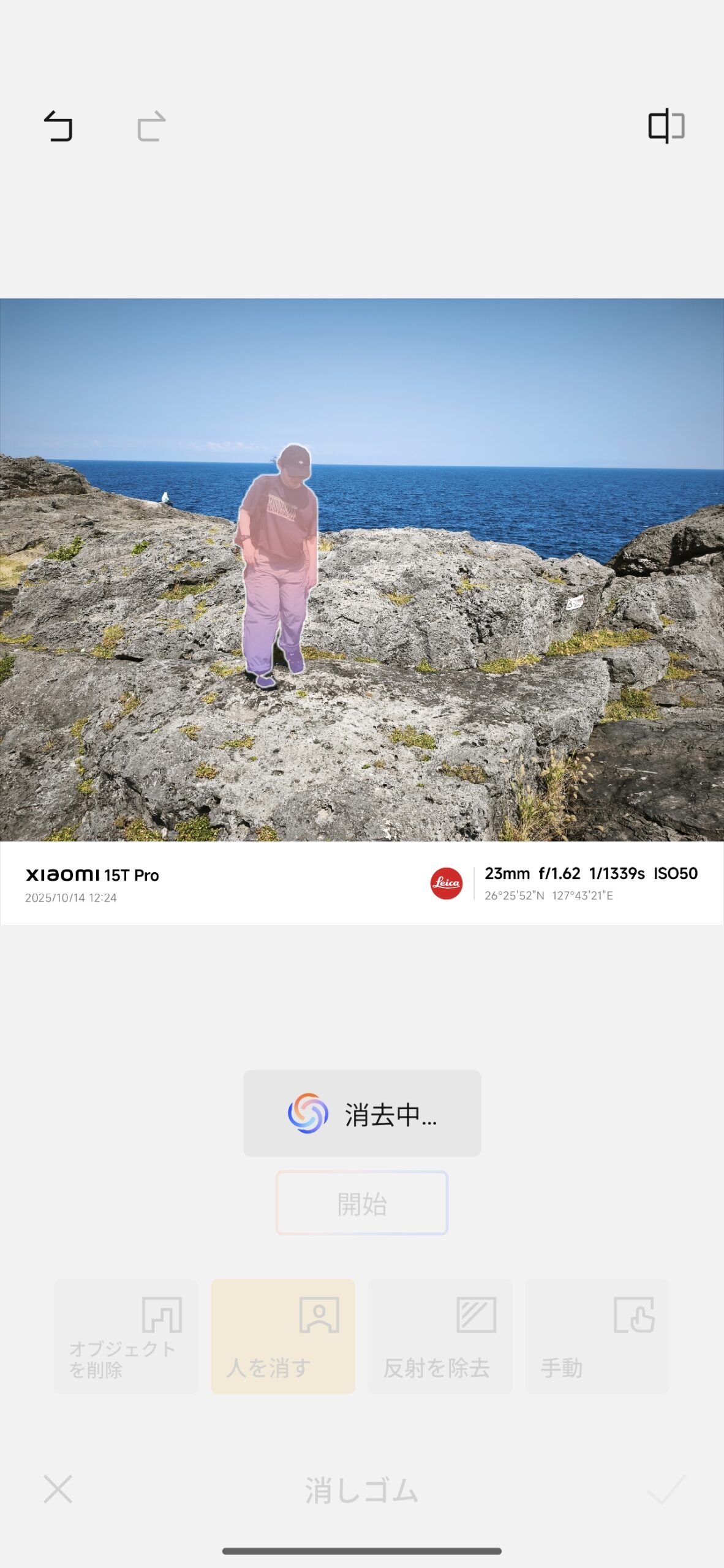

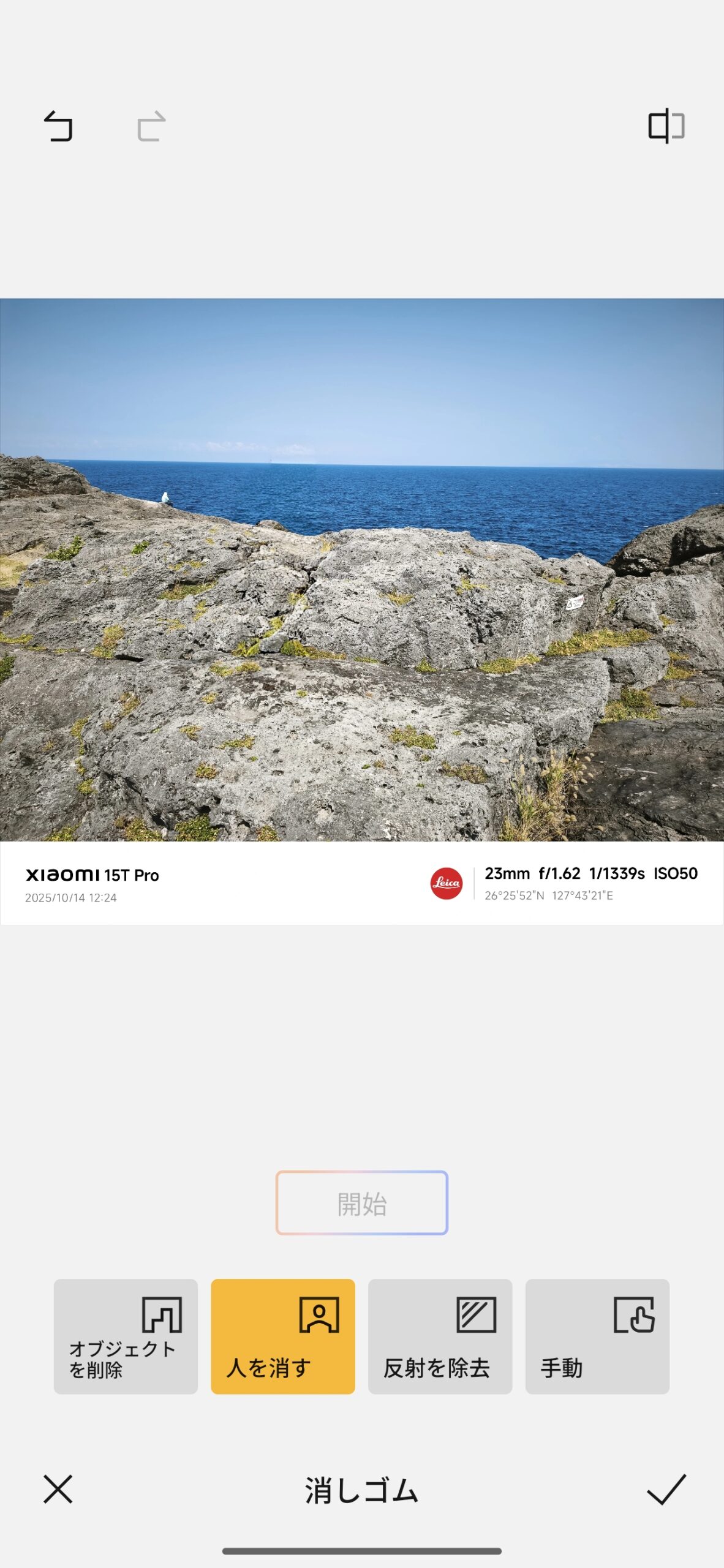

AIを利用した写真編集機能も搭載。撮影した画像に人が映り込んでしまったときには、AI消しゴム機能から「人を消す」で簡単に選んで消去することが可能。上の写真は消去後の写真ですが、岩肌を見ても違和感がなく自然に消すことが可能です。

Xiaomi HyperOS 2.0によるAI機能の充実

Xiaomi 15T ProにはAndroid 15ベースのXiaomi HyperOS 2.0が搭載されており、さまざまなAI機能を利用できる。AI音声認識機能は会議や打ち合わせの内容をリアルタイムで文字起こしし、後から内容を確認する際に便利だ。AI通訳機能は複数の言語間での翻訳に対応し、海外旅行時のコミュニケーションを支援してくれます。

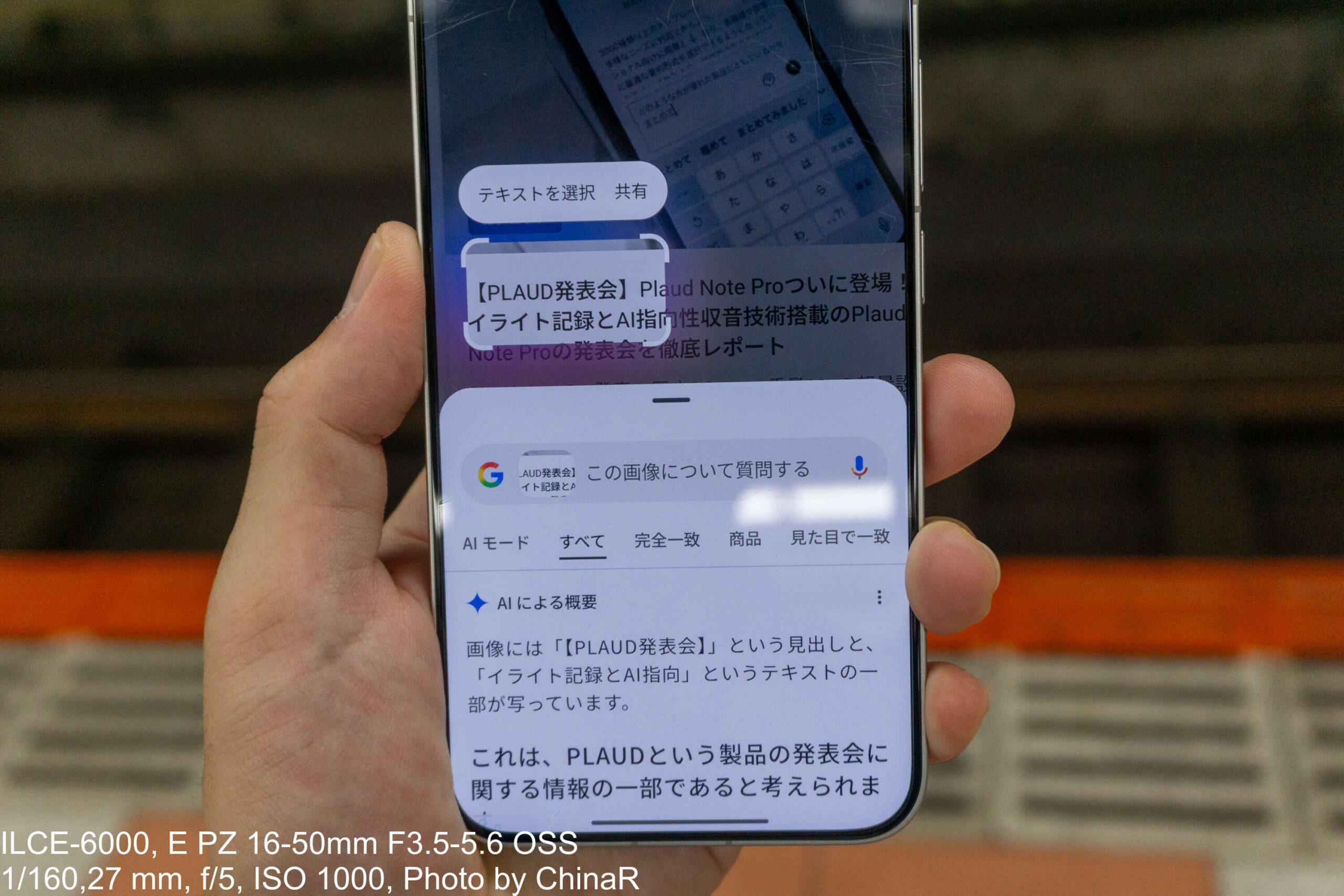

Google検索の「かこって検索」機能も利用でき、画面上の画像やテキストを丸で囲んだりハイライトするだけで、該当する情報を即座に検索が可能。いちいちスクリーンショットを撮る手間が省け、調べたい情報に素早くアクセスできるのは便利。かこって検索機能はXiaomiの場合、サードパーティ製のランチャーでは利用できないのでそこは要注意です。

音声レコーダーはリアルタイム文字起こしにも対応。当ブログでは議事録生成ツールのPLAUD AIの製品をレビューし、常に愛用していますがこれはあくまで会議後に内容を確認、まとめられるもの。対してXiaomi 15T Proの文字起こしなら、待ち時間なく話されている内容を確認できるのでなかなか便利です。

おサイフケータイとIP68防水防塵で日本市場に最適化

本機は日本市場向けにFeliCa(おサイフケータイ)に対応しており、モバイルSuicaをはじめとする各種電子マネーが利用可能。今回テストした端末は日本モデルではなかったため実際には試せなかったものの、五大都市圏に在住の方ならモバイルSuicaを始めとする交通系ICカードは必須。まだまだおサイフケータイは重要です。

IP68の防水防塵性能も実用的だ。水深3メートルで最長30分間の浸水に耐える性能を備えており、旅行先で水がかかるような場面でも安心して使用できます。今回の沖縄旅行では、ダイビング船の上での使用や、海辺での撮影など、水しぶきがかかる可能性のある環境でも問題なく利用できました。急な雨に遭遇した場合でも、故障を心配せずに使い続けられるのは大きな安心材料です。

5G通信にも幅広いバンドで対応しており、国内の主要キャリアの5G SA/NSAネットワークで快適に利用できる。Wi-Fi 7にも対応し、対応ルーターと組み合わせることで高速かつ安定したワイヤレス通信が可能です。Bluetooth 6.0への対応により、ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチとの接続も安定している。

デュアルSIM構成はnanoSIM×2に加えてeSIMにも対応しており、仕事用とプライベート用で回線を使い分けることや、海外旅行時に現地のeSIMを追加することも容易。最近は海外に行く際にはeSIMをメインで利用するので、eSIMもマストアイテムです。

望遠カメラもついてカメラも、性能も妥協しないコスパ最強モデル

Xiaomi 15T Proはライカとの協業による優れたカメラ性能と、MediaTek Dimensity 9400+による最新のフラグシップ性能を両立した傑作スマートフォンでした。特にカメラ性能の高さは特筆すべき点で、Leicaとの協業によって実現した独特の色表現とコントラスト感は、スマートフォンであっても一眼レフと同じような「撮る楽しみ」を感じさせてくれる仕上がりでした。

個人的に特に嬉しかったのがXiaomi Tシリーズでは初となる5倍望遠カメラの搭載。これまでは、XiaomiのフラグシップシリーズであるXiaomi 15 Ultraなどでしか利用できなかった高倍率ズームを、おサイフケータイ対応で、さらに価格もお手頃なXiaomi 15T Proで搭載してくれたのは嬉しいところでした。

109,800円からという価格設定は、この性能とカメラ品質を考えれば驚異的なコストパフォーマンスを実現したといえます。おサイフケータイ対応とIP68防水防塵性能により日本市場でも使いやすく、5,500mAhの大容量バッテリーによる優れた電池持ちも実用性を高めてくれました。カメラ性能も、スペックも、おサイフケータイもどれも妥協したくないという方にはぴったりな製品です。