9月24日にグローバルで、9月26日に日本国内での新商品発表会を予定している中国・Xiaomi。当日はXiaomiの最新のスマートフォンやハイエンドながら小型サイズな「iPadキラー」を目指すXiaomi Pad SEなどが登場予定。日本国内では高性能スマートフォン、タブレット、そしてスマートホーム機器としての地位を確立しつつあるXiaomiですが、お膝元の中国では電気自動車メーカーとして急成長中です。

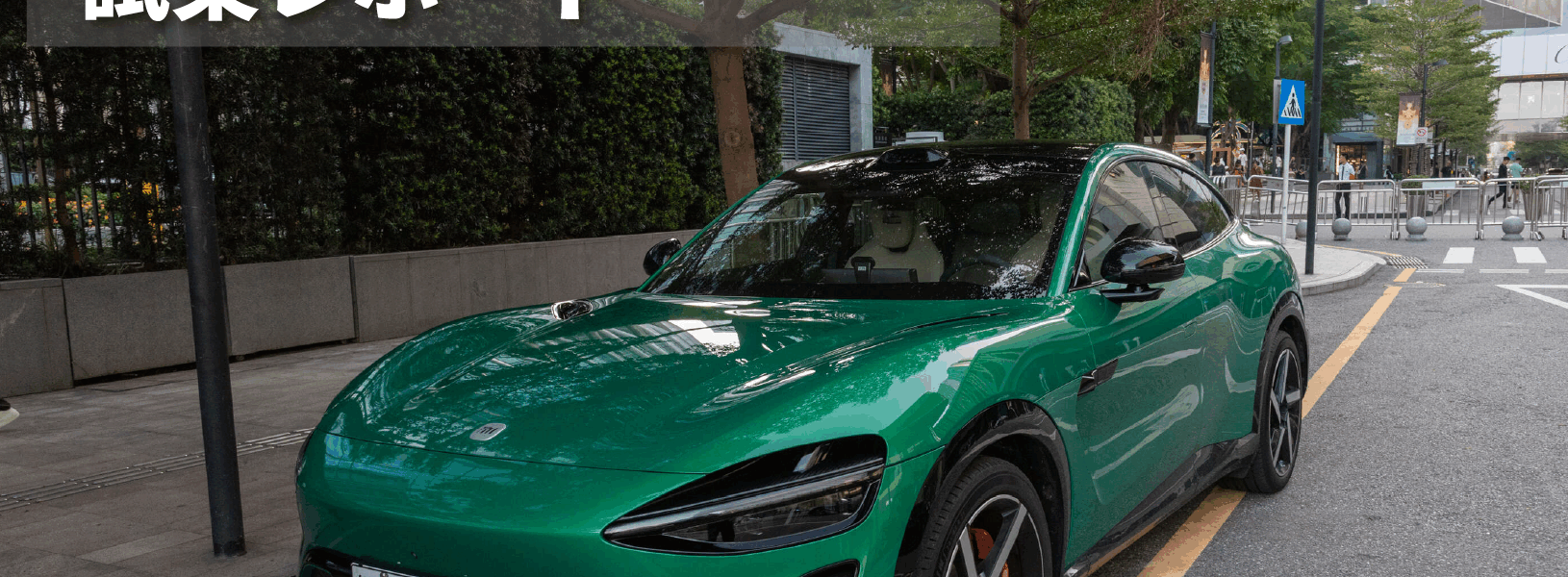

9月19日から23日までの4日間、私あーるは中国・深圳を訪問。深圳に2025年7月18日にオープンしたばかりの、小米深圳大厦汽车旗舰店(Xiaomi深圳電気自動車フラグシップストア)に訪問してきました。最新のSUV型EVであるXiaomi YU7にも当日は試乗。深圳の非常に混雑した道路でも活躍できる自動運転機能も含めてその性能を体感してきました。

- 【特集】Amazfit vs Xiaomi vs TicWatch vs Huawei 徹底比較 | 中華スマートウォッチ2026年版おすすめガイド【実機レビュー9機種まとめ】

- 【Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026】量子ドットMini LEDで10億色超えの圧倒的映像美。チューナーレスで99,800円のコスパも魅力なXiaomi TV S Pro Mini LED 2026レビュー【PR】

- 【Xiaomi Pad mini】MediaTek Dimensity 9400+搭載・Antutu 290万点超・8.8インチ3K 165Hzディスプレイで片手で持てるコンパクトさを実現したXiaomi Pad miniレビュー【PR】

- 【AmazonスマイルSALE】最大26%オフ!Xiaomi 5 Pro 20,000Pa吸引ロボット掃除機・Amazfit 26.6日バッテリースマートウォッチ・ASUS Wi-Fi 7ゲーミングルーター・TCL量子ドットMiniLEDテレビを紹介

- 【特集】2026年カメラスマホ完全ガイド!Leica搭載Xiaomi 15T ProやHasselblad搭載OPPO Find X9に5000万画素トリプルカメラまで、失敗しない選び方

- Xiaomi 17 Ultra発表!ライカ2億画素光学変焦カメラとSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載、6800mAhバッテリーで真のプロ撮影を実現する次世代フラッグシップ

Xiaomiの新しい電気自動車の旗艦店、小米深圳大厦汽车旗舰店

2025年7月に深圳にオープンしたのが、Xiaomiの新しい電気自動車の旗艦店。Xiaomiは深圳はもちろんのこと中国のあらゆる場所に実店舗、小米之家を展開。ショッピングモール内の大型店舗ではすでに電気自動車を展示していましたが、2,3台を展示しているだけ。試乗までできる店舗は限られていました。

従来のスマートフォンやIoT製品を展開していたXiaomiが、新たな成長の柱とするスマートEV「小米汽車」をより体験できるようにするためにできた店舗。Xiaomiエコシステムは「人・車・家・生活」を一体化させることを目標としており、これを同じ空間で体験できるようにした施設がこの店舗。1000平方メートルという広大な空間を活用して、Xiaomiのグローバルな技術革新企業としての地位を具現化してくれます。

なお、この小米深圳大厦汽车旗舰店は、深圳小米大厦(小米深圳国際総部)ビルの1,2階に位置。Xiaomiの本社自体は北京にありますが、国際的な窓口については深圳に設置。今後Xiaomiが世界でより展開していくことも感じる施設でした。

広々とした室内空間と快適な乗り心地を実現したYU7と、スポーティーなデザインなSU7

Xiaomiは大きく分けてXiaomi SU7とXiaomi YU7の2モデルを展開。SU7自体は2024年3月に発売しておりすでに多くの試乗レポートなどが出ているため今回はスルー。やはり気になるのは2025年6月に発売されたばかりのSUVであるXiaomi YU7です。Xiaomi YU7 SUVは快適な空間を実現するために多くの先進的な技術を取り入れた電気自動車。

前席にはゼロ・グラビティシートを備え、10点マッサージ機能も搭載。後席も100°から130°までリクライニングを調整できるようになっており、前後のどちらでも快適な空間を実現。荷室の容量は最大1970Lと非常に大きく何でも載せて移動することが可能。

運転席全面には1.1m幅のMini LEDプロジェクション方式のディスプレイ「小米天際屏(HyperVision)」を搭載。運転情報からエンターテイメントまでシームレスに表示することが可能。NVIDIA DRIVE Thorチップを標準搭載することで、高い演算能力を基盤とした先進運転支援機能も実現しました。

また、全モデルが800Vの高電圧プラットフォームを採用。効率的な高速充電を可能としているのもポイント。最上位モデルであるXiaomi YU7 Maxでは5.2Cという超急速充電にも対応します。超急速充電ではわずか12分で10%から80%まで充電でき、15分の充電で最大620km分の走行が可能なんだとか。驚きの充電性能を実現しました。

Xiaomi SU7・Xiaomi YU7スペック比較表

混雑する中国・深圳中心部の路上でもサクサク運転。驚きの自動運転システムを体感

Xiaomi YU7には自動運転システム「Xiaomi HAD (Highway Autopilot)」を搭載。L2+レベルの先進運転支援機能を実現しています。センサーは、車体上部に設置しているLiDARセンサーと、4Dイメージングレーダー、11台の高精細カメラ、12台の超音波センサーの情報を700TOPSの演算性能を確保したNVIDIA DRIVE AGX Thorチップで組み合わせることで安全な運転能力を確保。市街地、高速道路の両方での自動運転支援を実現しています。

実際にシステムでは1000万クリップ以上の実走行データをもとに学習しており、中国の複雑な交通環境にも対応できる高度な判断能力を確保。また、行き先を指定する際にはXiaomiの音声アシスタントである「小愛同学」や視覚言語モデル(VLM)を使って直感的に操作ができるようになっているのもポイントです。

今回はXiaomi YU7に実際に試乗。約30分ほど小米深圳大厦汽车旗舰店から深圳の湾岸部をドライブ。最初は空いていた道も夕方(16時半ごろ)の帰宅ラッシュの時間が始まったこともあり徐々に混雑。地下鉄の建設による車線の変更や、急に割り込むタクシー、工事のためのカラーコーン、圧倒的物量で圧倒するEbikeなどを正確に認識することで安全な運転を実現する様子を体感しました。

スムーズな車線変更を実現する、都市部のLC(Lane Centering)機能や、安全第一の設計が魅力

ここからは上の映像の内容に沿いながらXiaomi YU7の実力を確認していきます。実際に運転をしているのは、覚えている方がどれだけいるかは分からないですが、GearBestの郭さん。2021年の記事ぶりのご登場です。YU7の自動運転機能は常に利用できる状態ではなく、今回の試乗では特別にアンロックされている状態なんだとか。早速機能をONにして運転を進めていきます。

行き先を指定した状態で出発したので、YU7のLC(Lane Centering)が即座に作動。ナビゲーションに従って自然に車線を維持し、前方の遅い車両に追従しながら減速・加速を繰り返しました。Xiaomiの説明員によると「単にナビに従うだけじゃなく、自分で方向指示器を出せばサポートしてくれる」点がポイント。実際、橋の手前で道が変更された箇所でも、システムが地図データを活用して柔軟にルートを調整。工事中の複雑な道路環境でも、LiDARとカメラの融合で他車や歩行者を検知し、警告を最小限に抑えていました。

ただ、車流量が多い区間では警告の頻度が上がります。静電容量式ハンドルがドライバーの手を検知する仕組みで、「片手で軽く触れるだけ」でOKですが、位置がずれやすいと「ハンドルタッチ」のアラートが連発。Xiaomiの説明員は「こうやって手を逆さまに置くと検知が安定する」とアドバイスしてくれました。

自動運転モードは、アクセルを踏んでも継続する一方、ブレーキや強いハンドル操作で即座に終了。これは「状況が変わった」とシステムが判断するロジックによるもの。説明員の方いわくは「地図依存はあるけど、レーダー・カメラのセンサーキットがバックアップしている」と説明するように、信号待ちからの右折や路肩の停車車回避では、スムーズな車線変更を実現してくれました。

ただ、現在の自動運転でできるのは目的地に向けてのドライブまで。子どもの飛び出しといった極端な場面には対応しきれないとか。自動で駐車スペースを探してエレベーターの近くに駐車する、というような理想的な自動運転・自動駐車機能については未実装で、今後のソフト更新で追加予定なものの今は様子見、とのことでした。

今回説明してくれたXiaomiの解説員の方はHuaweiのS9についても2度試乗しているようですが、これに比べるとXiaomi YU7の自動運転はまだ補助よりになっているとのこと。ただ、HuaweiにくらべるとXiaomi YU7はハードウェアの統一性が強みとのこと。全車種で同じセンサー構成になっているため、信頼性ではXiaomiのほうが優れている、というコメントが印象的でした。

どこまでXiaomi YU7のセンサーが周囲を認識できているのかを、真ん中にある中央制御ディスプレイの表示内容で確認していきます。この中央ディスプレイは15.6インチの大型OLEDパネルを搭載。非常に高い視認性でナビゲーションを確認したり、車の周囲の状況を確認する際にも便利な仕上がりになっています。左側には周囲の環境を認識した結果をリアルタイムで表示。LiDARとカメラ、レーダーの情報を組み合わせ、自車両、周囲の車両、歩行者、自転車などを詳細に区別して表示します。

実際に写真を拡大していただくとわかるように、周りの車の車種まで分けて描くことができています。また、工事などでカラーコーンが置かれているようなときにはこれをディスプレイ上に表示。歩行者やバイクなどもかなり正確に認識をしてくれており、車の周囲の状況をいかに正確に捉えているかが分かるかと。

車の運転中に避けては通れないのが、右左折時の死角。自動運転中、手動運転中のどちらでも周囲の状況を非常に正確に認識し、必要に応じてサイドカメラの映像を表示してくれるのもポイント。右側に駐車車両の列があり、左車線に移るときには自動で左側のカメラの映像を表示。周囲の状況のアイコン表示とカメラの表示で左後ろから来る車の様子を瞬時に把握できるようになっていました。

中国の大都市部の信号システムはネットワーク化されており、市政府や交通管理部門が管理するクラウドプラットフォーム上で信号の残り時間が集約。中国の2大地図である高徳地図や百度地図では、ナビゲーション中にその次の信号の切り替わる時間を取得してマップ上で表示させることが可能です。Xiaomi YU7では高徳地図を利用してナビゲーションを実現。この信号の待ち時間もマップ上で表示、認識することで車の停止、発進を制御することができます。

実際に自動運転モードに乗っていても、加速減速は非常にスムーズ。前の車や周囲の車の状況だけでなく、次の信号が赤に変わるタイミングであればあらかじめ減速していく、というような運転を実現してくれました。

そこまでの高速運転をしたわけではないので、乗り心地に関してのコメントは限界があるものの、乗っている分には非常に快適。後部座席自体、足を十分伸ばせる広さがありゆったりと過ごすことができました。基本的に舗装状態が良い路面を走行したこと、滑らかな運転だったこともあり揺れの少ない乗り心地でした。

車の状態をひと目で確認できる2つの大型ディスプレイ。メインディスプレイは15.6インチの大型サイズ

ここからはXiaomi YU7の内装をピックアップして解説。ホイールベース対ボディ全長が3:1、タイヤ径対車高が2.1:1、車幅対車高が1.25:1のバランスで、力強い印象を実現したXiaomi YU7ですが、内装はラグジュアリーさを追求。キャビン内の触れる機会の多い場所にはソフトタッチ素材を使用しているんだとか。

運転席かに座ると2種類のディスプレイが目に止まります。一つは手前にある大型の15.6インチのもの。そしてもう一つが横幅1.1mの大型な細型のディスプレイ。この2つのディスプレイを使って運転中に必要な情報をシームレスに確認できるようになっているのがポイント。通常の車にあるような速度計などはすべてディスプレイ内に組み込まれているため、ハンドルの先が広々としたデザインになっているのもポイントです。

運転中の車のあらゆる情報を集約して表示してくれるのが、15.6インチの大型OLEDディスプレイ。停車中であれば写真のように車の各部分のロックの状況や、WEBブラウザ、地図などを分割して表示。この画面表示の大きさも自由に変えて見たいものを簡単に確認できるようになっています。

OSはXiaomi Hyper OSを搭載。Qualcomm Snapdragon 8 EliteをCPUに搭載しているため、ハイエンドスマートフォンと同じスムーズな操作性を確保しています。正直なところ余剰なレベルの性能を実現しているといっても過言ではありません。もちろん5G接続しているため、常にどこにいてもネットワークに接続して最新の情報を取得。スマートフォンなどから車を遠隔操作することも可能です。

Xiaomi YU7には冷蔵庫も搭載可能。約4.6Lの容量のコンパクトなものですが移動中でも冷たい飲み物、もしくは、暖房モードで温かいのみものを楽しめます。冷蔵庫の運転モードももちろん画面上で操作が可能。スピーカーについては、25個ものスピーカーを搭載しており、Dolby Atmos対応で臨場感のある音楽を楽しめるのもポイントでした。

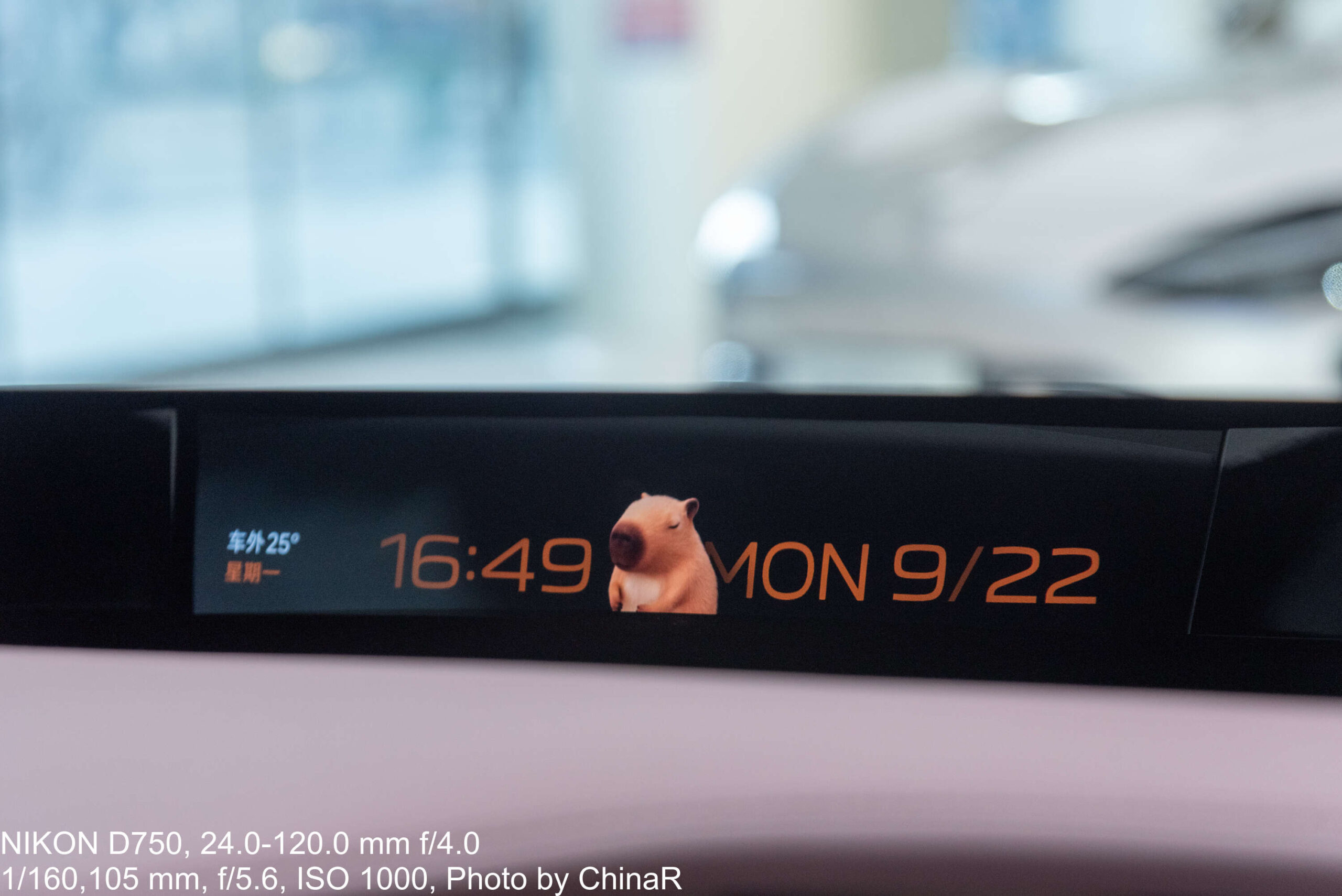

Xiaomi YU7で特筆すべきが従来のヘッドアップディスプレイを大幅に進化させたディスプレイシステム、全景天際屏 (HyperVision Panoramic HUD)。運転席のフロントガラス下部分に、パノラミック曲面投影技術を活用した高度なトリプルミニLEDスクリーンアレイを搭載したもの。運転中であれば速度やギアの情報、マップの情報を表示し、必要に応じてその情報を切り替えることで、視線を動かすことなく運転中に必要な情報を表示してくれます。

この表示順などは設定画面から自由に調整が可能。音楽再生時にはカバーアートを表示する、ということもできるので、音楽の情報は真ん中に、運転席の前には運転情報を、助手席側には地図、といった形で様々な情報を表示することができます。

ディスプレイの下にはワイヤレス充電のトレイも配置。通常の車の場合、この場所にはシフトレバーがありますが、電気自動車であることでスペースに余裕ができているのがポイント。スマートフォンを2台余裕でおいてそのまま充電が可能というわけ。NFCを使ってこのままディスプレイ側と接続するということもできるため、スマートフォンと車の接続も非常にスムーズです。

後部座席にも取り外し可能な約10インチのタブレットを搭載。地図を表示しておいて、目的地までのルートを確認したり、後部座席のリクライニングを調整したり、エアコンの調整をすることも可能。後部座席は通常リクライニングする印象はないものですが、Xiaomi YU7では135°までのリクライニングもできるのもラグジュアリーな空間を作っているというわけです。もちろん音楽の変更や、動画再生と行ったマルチメディアも楽しくも事が可能でした。

天井部分はパノラミックルーフとなっており、大型の1枚ガラスで構成。複層構造 (ダブルシールド) の 遮熱UVカットガラスで、PDLC技術を利用した電気調光式。晴天時や夜景の美しい場所では光や景色を取り込め、炎天下や直射日光が気になる場合にはボタン一つでガラスの色を変えることで眩しさや日差しを抑えることが可能。遮光率は≥99.9%と非常に高く日差しが強い日であっても車内が蒸し風呂にならないようになっていました。

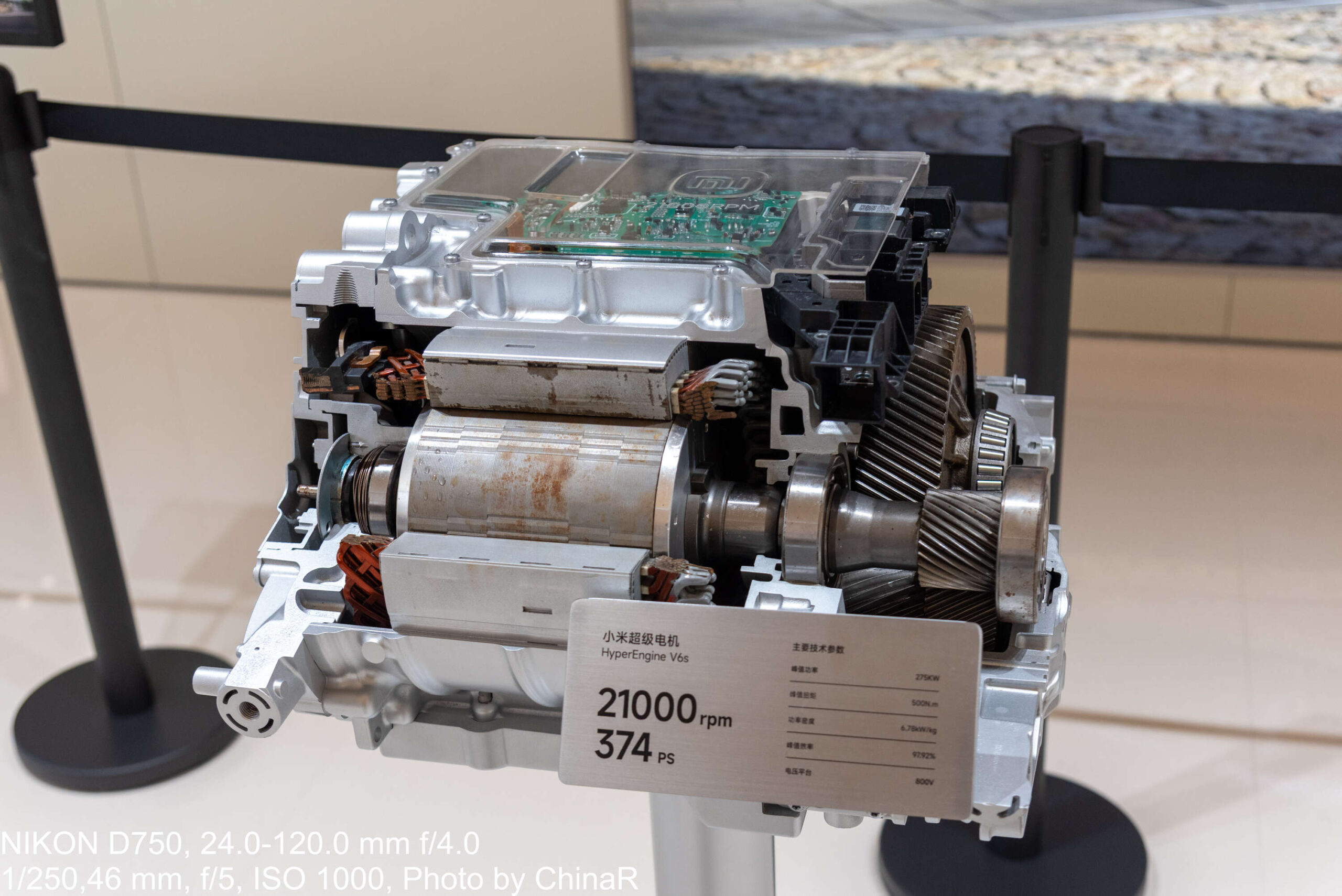

モーターのHyperEngine V6Sやカスタムパーツなども展示

小米深圳大厦汽车旗舰店では、HyperEngine V6Sも展示。YU7に搭載するモーターはXiaomi HyperEngine V6s Plusのため、一部中身は異なるもののなかなかおもしろい展示になっています。Xiaomi HyperEngine V6s Plusの場合は、最大回転数は22,000rpm、最大トルクは528N·m、最大出力は288kWと非常に強力。最上位モデルのXiaomi YU7 Maxは最大出力690馬力(PS)、最高速度253km/hを誇り、0–100km/h加速はわずか3.23秒なんだとか。

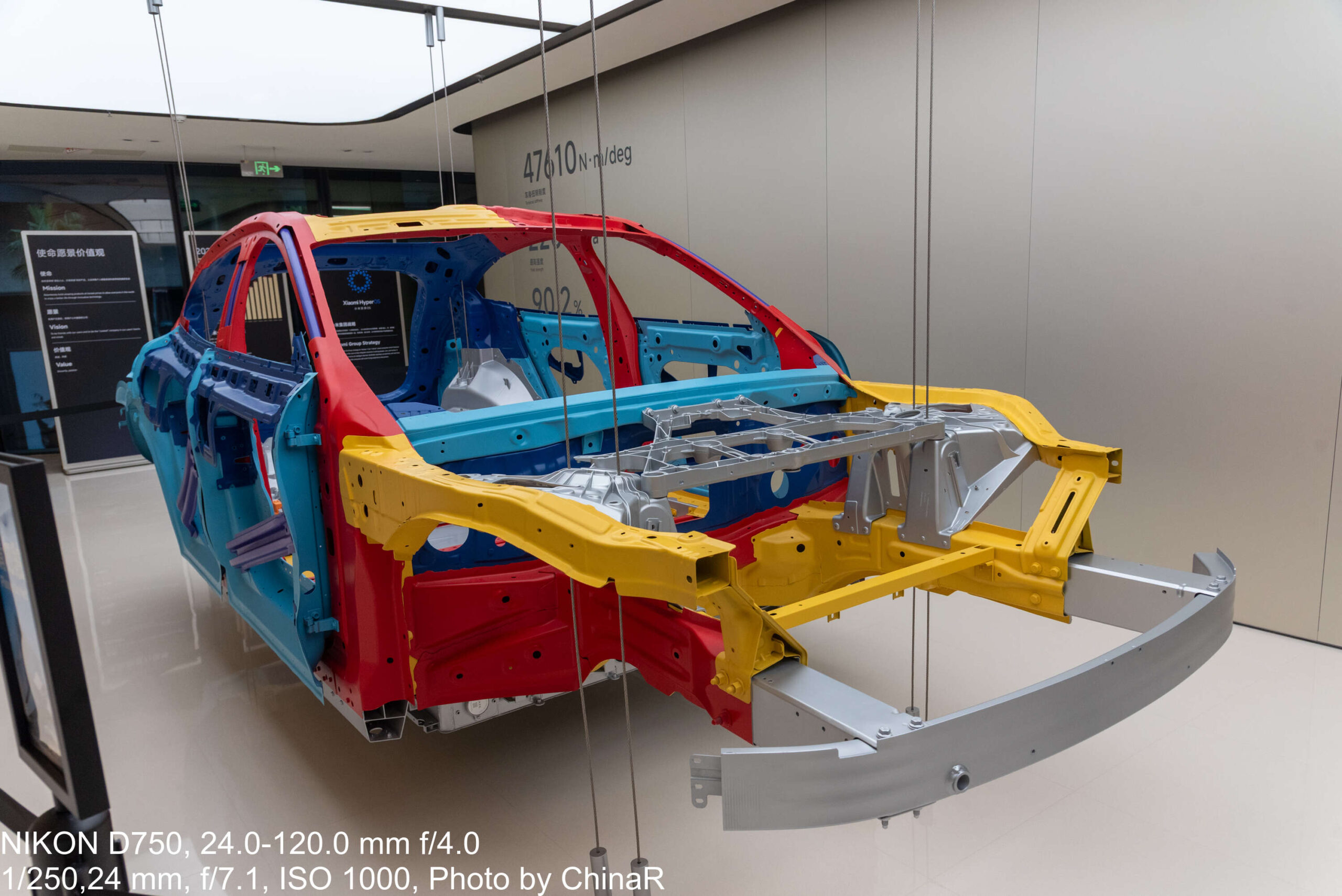

あんっ前世を重視したボディ構造についても塗り分けされたものが展示。90.2%の高強度鋼とアルミニウム合金で構成されるArmor-Cage Steel-Aluminumハイブリッドボディで、側面衝突や横転といった過酷な状況であっても乗員を守ることができる構造になっているんだとか。

この他にはアクセサリー類やインテリア、グリルなどカスタマイズやエクステリアのアクセサリー類も展示。カーディーラーを思わせる作りになっていたのも面白いポイントでした。実際にXiaomi YU7を始めとする電気自動車をこの小米深圳大厦汽车旗舰店で購入する場合には、アクセサリーやカスタマイズも含めてトータルで相談できるようになっているようです。

電気自動車の進化を感じさせられるXiaomi YU7。日本での展開も気になるところ

今回試乗したXiaomi YU7。中国の混雑した市街地でも多くのセンサーからの情報をNVIDIA DRIVE AGX Thorチップで集約し、学習データやリアルタイムで取得する信号の情報などを組み合わせて安全に自動運転を行うことができました。ただ、この自動運転を実現できているのは、道路情報などについてのデータがリアルタイム化されている中国・深圳だからこそ。中国の他の地域でもまだ自動運転は実現できるわけではない状況です。

自動車としての乗り心地や、カーナビ部分にあたるディスプレイ、シートの座り心地を含めて車としての完成度は非常に高い印象。すでに中国では発売初日に24万台の受注を受ける大ヒット製品に。スタンダード版で25万3,500元(約530万円)、Max版が32万9,900元(約690万円)とそれなりの金額ではあるものの、ラグジュアリーな電気自動車としてはかなりの高コストパフォーマンスになっている製品。日本で販売するためのハードルは非常に高いものの、今後の日本を含めた世界での展開も気になる自動車でした。

- 【特集】Amazfit vs Xiaomi vs TicWatch vs Huawei 徹底比較 | 中華スマートウォッチ2026年版おすすめガイド【実機レビュー9機種まとめ】

- 【Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026】量子ドットMini LEDで10億色超えの圧倒的映像美。チューナーレスで99,800円のコスパも魅力なXiaomi TV S Pro Mini LED 2026レビュー【PR】

- 【Xiaomi Pad mini】MediaTek Dimensity 9400+搭載・Antutu 290万点超・8.8インチ3K 165Hzディスプレイで片手で持てるコンパクトさを実現したXiaomi Pad miniレビュー【PR】

- 【AmazonスマイルSALE】最大26%オフ!Xiaomi 5 Pro 20,000Pa吸引ロボット掃除機・Amazfit 26.6日バッテリースマートウォッチ・ASUS Wi-Fi 7ゲーミングルーター・TCL量子ドットMiniLEDテレビを紹介

- 【特集】2026年カメラスマホ完全ガイド!Leica搭載Xiaomi 15T ProやHasselblad搭載OPPO Find X9に5000万画素トリプルカメラまで、失敗しない選び方

- Xiaomi 17 Ultra発表!ライカ2億画素光学変焦カメラとSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載、6800mAhバッテリーで真のプロ撮影を実現する次世代フラッグシップ