【OPPO Reno13 A】Snapdragon 6 Gen 1とAI編集で日常使いに最適!防水・おサイフケータイ対応の3万円台スマホ、OPPO Reno13 Aレビュー【PR】

最近はスマートフォン価格の高騰が著しく、ハイエンドモデルは10万円台半ばの金額を支払わないと購入できないほど。結局購入してしまいましたが、Qualcomm Snapdragon 8 Elite搭載のASUS Zenfone 12 Ultraは14万円しますからね、おそろいしいものです。日本でスマートフォンを快適に利用する上で重要なのが最低限のスペックと、おサイフケータイ対応であること。特に東京圏、関西圏で公共交通機関を日常的に利用するならモバイルSuicaやモバイルICOCAに対応するスマートフォンは重要です。

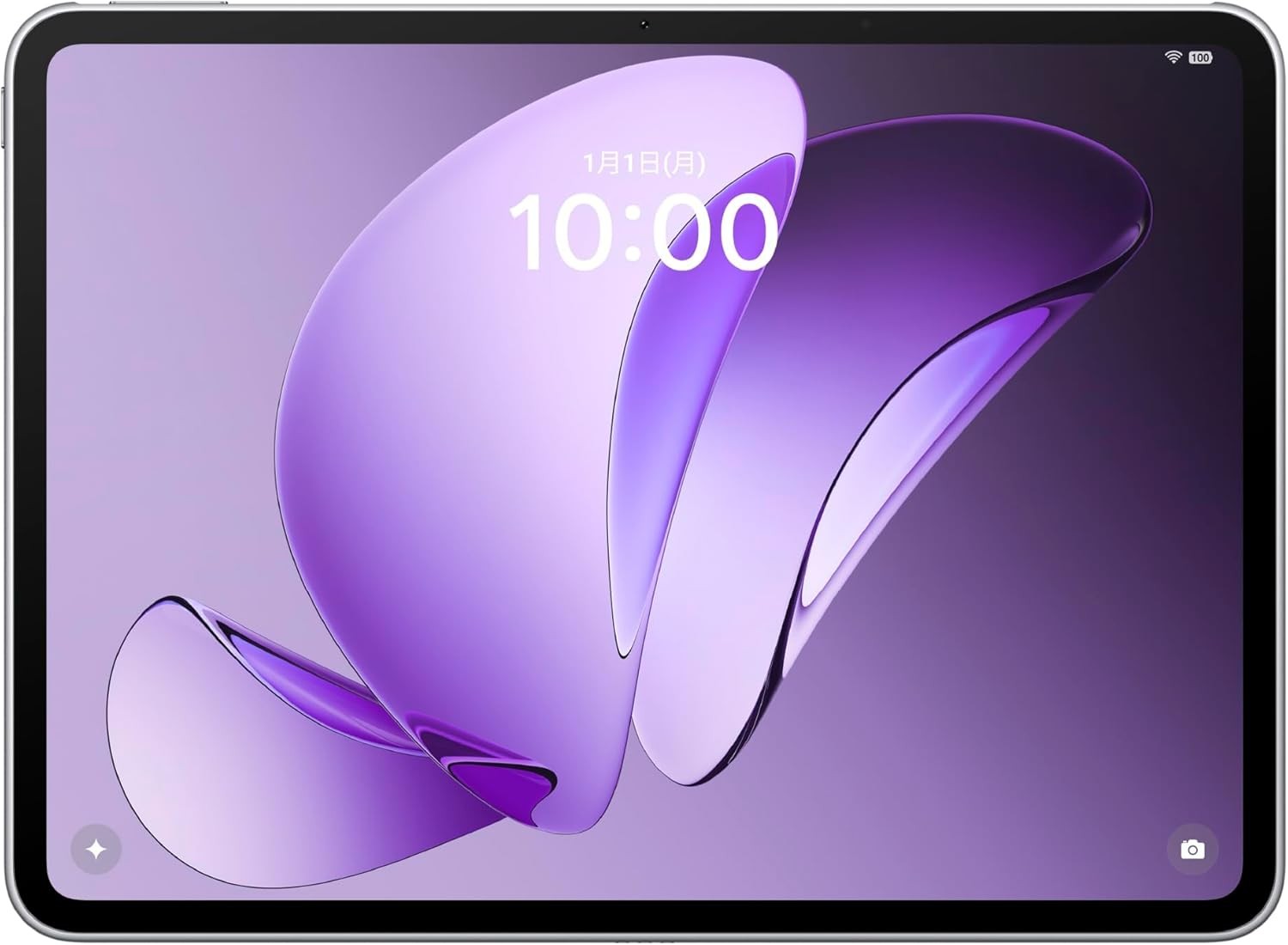

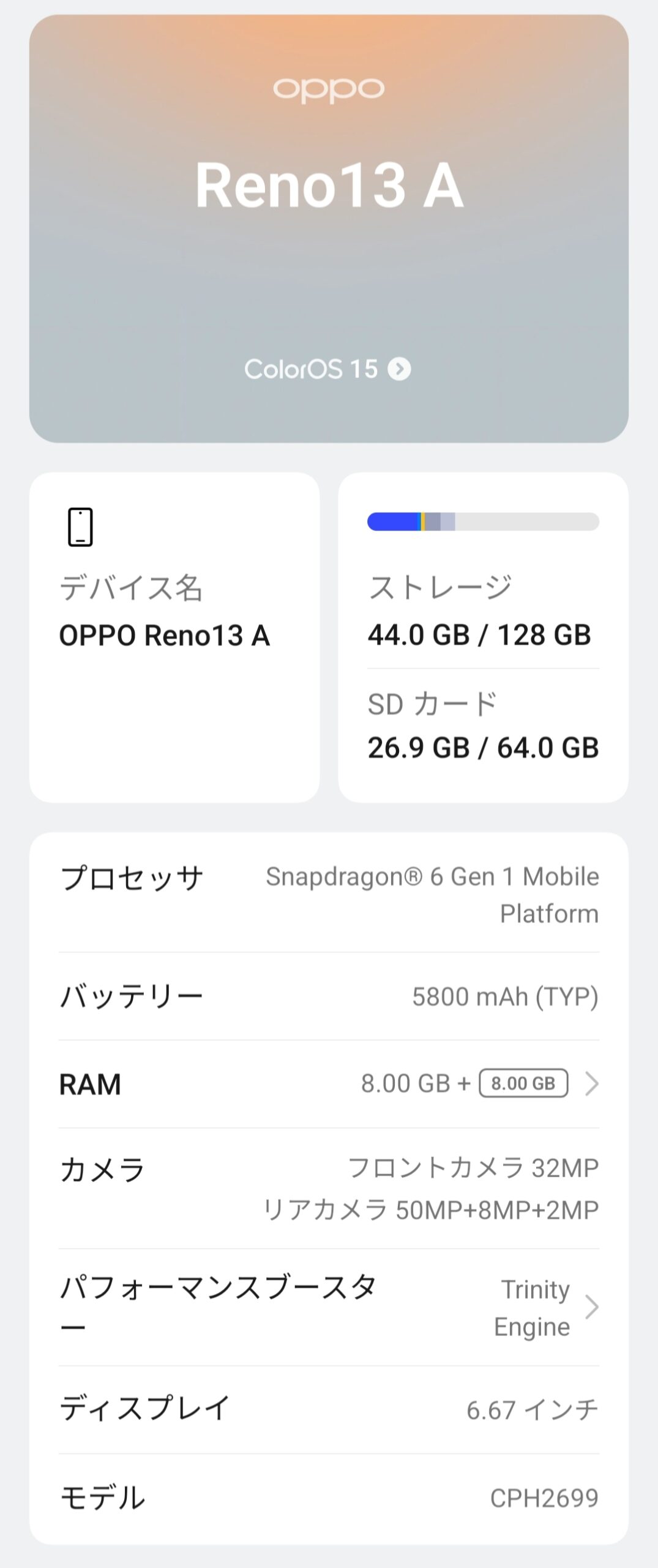

例年日本向けに低価格でありながらも、十分な性能とおサイフケータイ対応のミドルスペック端末を登場させているOPPOからミドルレンジモデルであるOPPO Reno13 Aが発売。メーカーより製品をお借りしたのでレビューいたします。OPPO Reno13 AはQualcomm Snapdragon 6 Gen 1を搭載したミドルレンジスマートフォン。最大16GBまで拡張可能な8GB RAMに、128GBストレージ、5000万画素カメラ、6.7インチ・フルHD+・120Hz駆動のAMOLEDディスプレイを搭載したモデル。3万円台から購入できる圧倒的な安さでありながら日常使いOKな製品に仕上がっています。

OPPO Reno13 Aのスペック

| 項目 | OPPO Reno13 A |

|---|---|

| ディスプレイ | 約6.7インチ / フルHD+(2,400×1,080) / AMOLED / 120Hz |

| CPU | Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1 / オクタコア:2.2GHz×4+1.8GHz×4 |

| OS | ColorOS 15(based on Android™ 15) |

| RAM + ROM | 8GB(最大16GB相当まで拡張可能) / 128GB |

| カメラ | アウトカメラ:[広角] 約5,000万画素(F1.8) / [超広角] 約800万画素(F2.2) / [マクロ] 約200万画素(F2.4) / インカメラ:約3,200万画素(F2.4) |

| Bluetooth | Ver. 5.1 |

| USB | USB Type-C® / USB 2.0 / OTG対応 |

| NFC/おサイフケータイ | 対応(FeliCa®対応) |

| バッテリー・充電性能 | 5,800mAh / 45W SUPERVOOC™ / 45W PPS |

| 重量(本体のみ, g) | 約192g |

| 大きさ | 約75mm×162mm×7.8mm |

| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |

| ネットワーク | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n40/n41/n77/n78 / 4G FDD LTE:Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 / 4G TD LTE:Band 38/39/40/41/42 / 3G WCDMA:Band 1/2/4/5/8/19 / 2G GSM:850/900/1800/1900MHz |

カメラモジュールが光って見えるデザインでおしゃれ。ベゼルは少し太め

今回お借りしたのはOPPO Reno13 Aのルミナスネイビーモデル。シックなネイビーに、ネオンライトを彷彿とさせる特殊な加工をカメラ部分に施したことでカメラモジュールが光って見えるデザインになっているのが特徴的。ガラス素材を多用して派手なデザイン担っている製品も多い中、OPPO Reno13 Aの落ち着きながらもこだわりを感じるデザインは個人的には好みでした。

なお、今回お借りしたルミナスネイビーの他には、アイスブルー(右)とチャコールグレー(左)も展開。他のに色も同じようにカメラ部分に特徴的な加工を施しているのがポイントで、所有欲を引き立ててくれるデザインに仕上がっています。

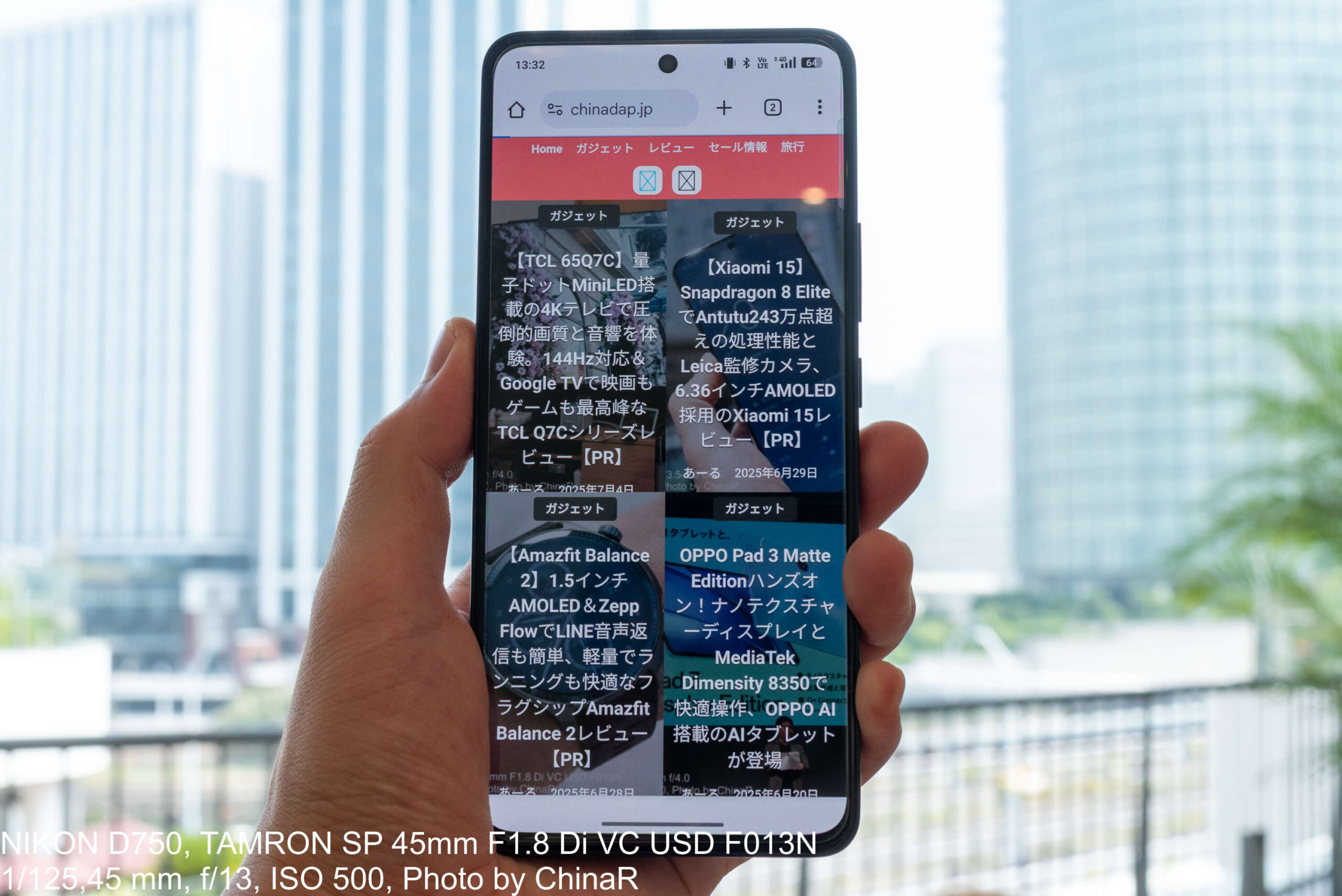

ディスプレイは6.7インチのAMOLEDディスプレイを採用。解像度は2400×1080のフルHD+、リフレッシュレートは最大120Hzです。低価格モデルでありながらもAMOLEDディスプレイを採用しているため、IPS液晶に比べると色鮮やか、かつ、直射日光下でも見やすい明るさを実現しているのも特徴です。実際に様々な場面で利用してみましたが、最大輝度1,200nitsで日光の下でもIPS液晶のモデルに比べると見やすい印象でした。ただ、ハイエンドモデルは3,000nitsのモデルなども登場しておりそれに比べたら暗めです。

ディスプレイ外周部のベゼルは、広すぎずも狭すぎずもない印象。写真のように普通のレベルでベゼルがある印象です。写真では分かりづらいですが、本体底面のベゼルは他の部分に比べて少し太くなっています。フロントカメラはパンチホールタイプになっています。

ディスプレイは目に優しいアイケアモードも搭載。通常は白を白色で表示するディスプレイを全体的に黄色がかかった色に変更することでブルーライトを低減。暗い場所であっても目への負担を抑えられるような表示にも対応します。

Reno13 Aは本体右側面に電源キーとボリュームキーを配置する、他のAndroidメーカーと同じようなボタン配置。本体下部側面にスピーカーとUSB Type-C端子を備えます。イヤホンジャックは搭載せず、有線イヤホンを利用する場合にはUSB Type-C端子から変換アダプターが必要です。

SIMスロットはnanoSIM×2の構成。SIM2スロットはmicroSDカードの挿入も可能で、microSD利用時にはSIM1のみが利用可能です。なお、eSIMにも対応するためnanoSIM+microSD+eSIMの組み合わせでデュアルSIM利用時でもmicroSDと両立させることも可能です。

本体の重量は195g。一般的な6.7インチスマートフォンのそれと大きく変わらない印象でした。サイズ感としても大人の男性にとってはちょうどよい大きさでもあり、手に持って使うには負担のない重さ、大きさに仕上がっています。

指紋認証センサーは光学式センサーを画面内に内蔵。OPPOのスマートフォンは指紋認証センサーが画面のギリギリと言っても過言ではないレベルの下に位置する曲があり、本機も同様。手に持った状態で指紋認証をしようとすると、親指を無理やり下に向けて曲げるようにする必要があるため、うっかり落とさないようにする注意が必要です。

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1でAntutuベンチマークは57万点ほど。スムーズな動作感を実現

OPPO Reno13 AはQualcommのミドルレンジSoCである、Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1を搭載。ミドルレンジ帯のスマートフォンでは、多くのメーカーはMediaTek製のSoCを採用することが多い印象ですが、本機はQualcomm製のSoCを採用しているのがポイントです。また、RAMは物理RAMで8GBを確保しているため複数のアプリを同時に立ち上げても性能への影響が少なくなっているのもポイントです。

Antutuベンチマーク(V10.5.1)のスコアは上のスクリーンショットの通り。同じようなミドルレンジモデルとしてXiaomi POCO M7 Pro 5G(MediaTek Dimensity 7025 Ultra・8GB RAM)をレビューしましたが、こちらはAntutuベンチマークは46万点。Dimensity 7025 Ultraのモデルに比べてQualcomm Snapdragon 6 Gen 1の本機は10万点以上高い得点となっているのは特筆すべきポイントです。

Qualcomm SoCを採用したことで、POCO M7 Pro 5Gに比べるとGPUスコアは5万点以上高く(POCOは4.9万点)簡単なゲームをする際の性能も向上しています。温度の上昇幅も27℃から34℃と7℃の上昇に抑えられており、高負荷時の発熱についても一定程度抑えることが出来ている印象でした。

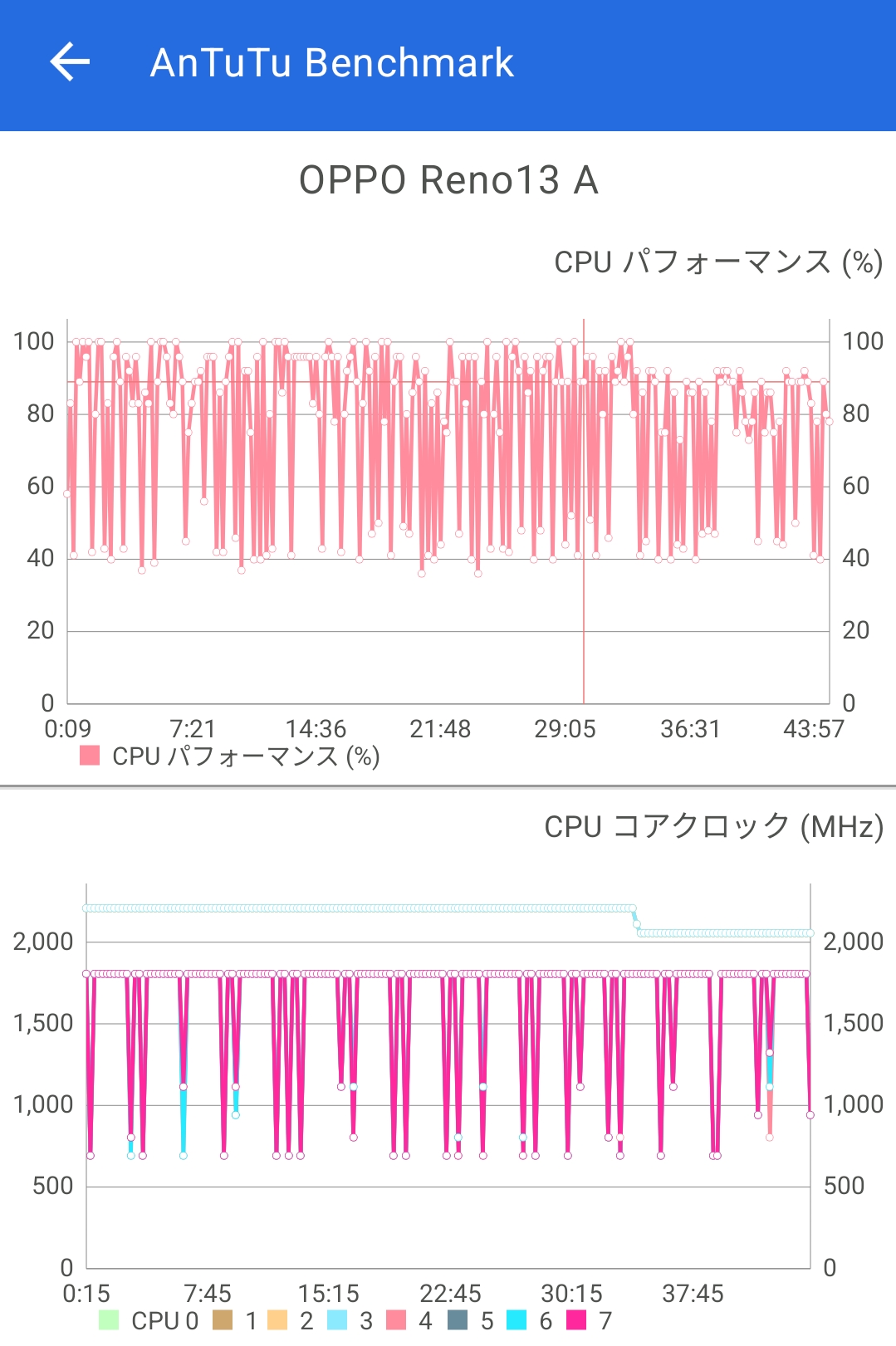

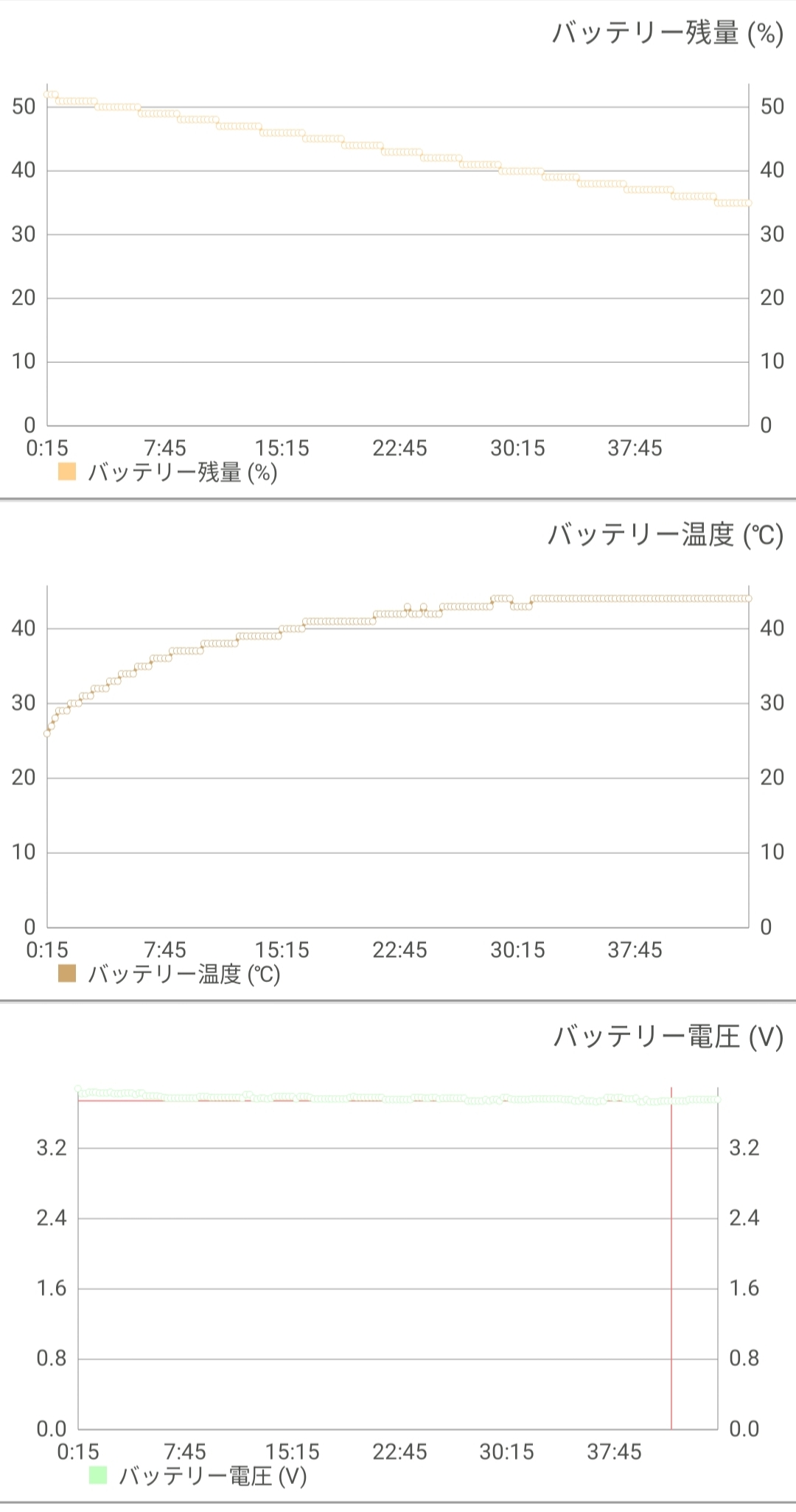

同じようにAntutuで端末負荷のテストも実施。約45分間CPUに高い負荷をかけてどれだけ端末の状態が変化するのかを計測したもの。CPUパフォーマンスは変動がありつつも比較的高い水準を保っているのがポイントでした。バッテリー温度については30分経過したあたりで45℃ほどになり、そこからCPUの性能も全体的に下がったような印象です。

ストレージテストについても実施。本機はストレージはUFS 3.1の128GB仕様で、実際の計測結果も同じような結果でした。シーケンシャルリードで1,588MB/s、シーケンシャルライトで915MB/s、ランダムリードは440MB/s、ランダムライトは376MB/sという結果でした。本機のスペック的に大容量のゲームをプレイするというのはあまり想定していないため、十分なレベルかなという印象です。

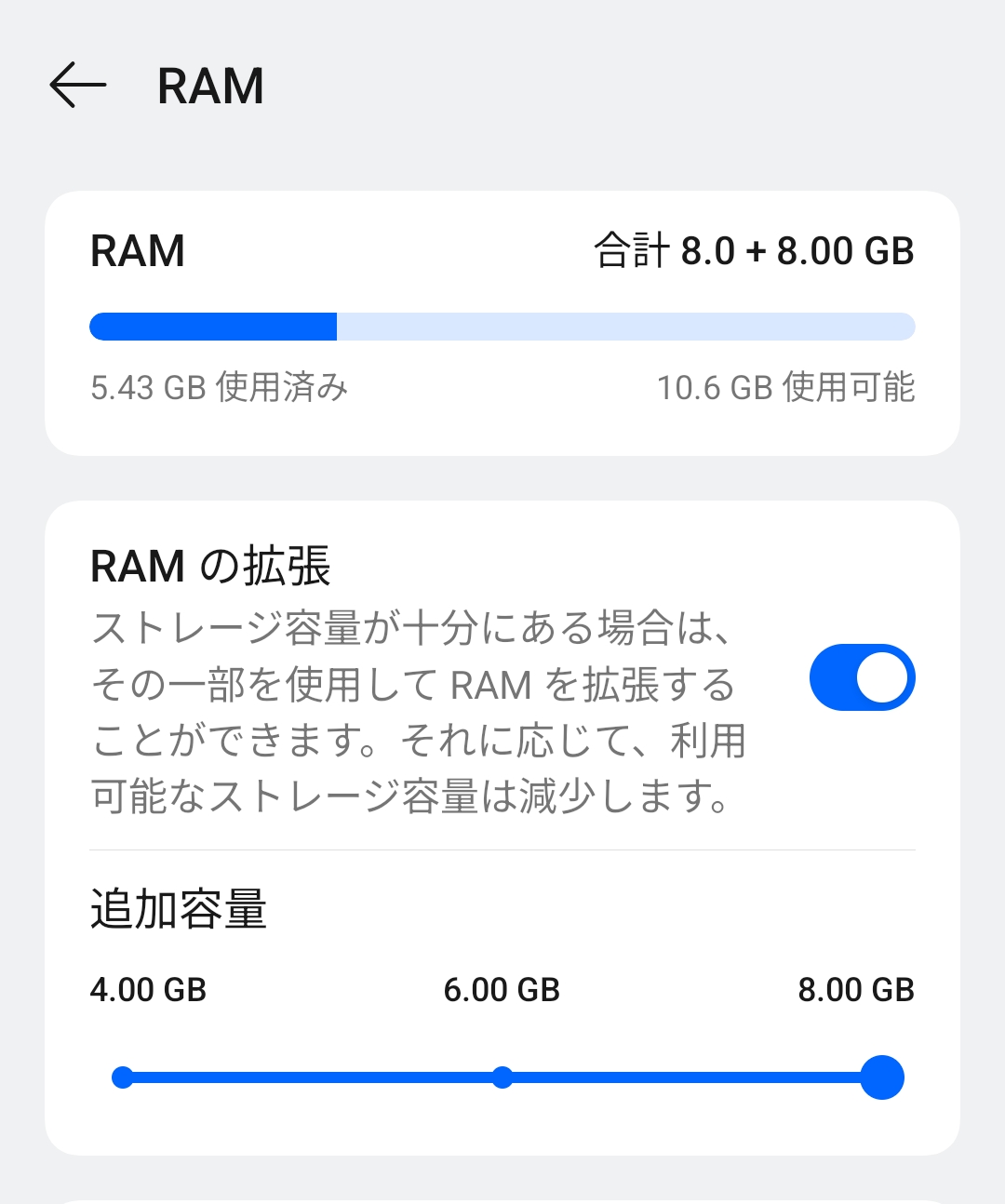

OPPO Reno13 Aは物理RAMは8GB RAMを搭載。これだけでも十分なレベルですが、LINEとX(Twitter)を開きながらWEBブラウジングもする、なんてことをすると一気にRAMを使ってしまいます。そんな大量にRAMを使う方はRAMの拡張機能も利用可能。最大8GB拡張させることで、合計16GBまでRAMを拡張することが可能です。

ディスプレイは120Hz駆動に対応。ただ、本体の性能がハイエンド機に比べれば低いためX(Twitter)を高速でスクロールさせると、完全に滑らかにスクロールできるというわけではない印象でした。画面自体は滑らかに描写できますが、手に吸い付くようなヌルサクな動作ではないという点は、過剰な期待は禁物です。

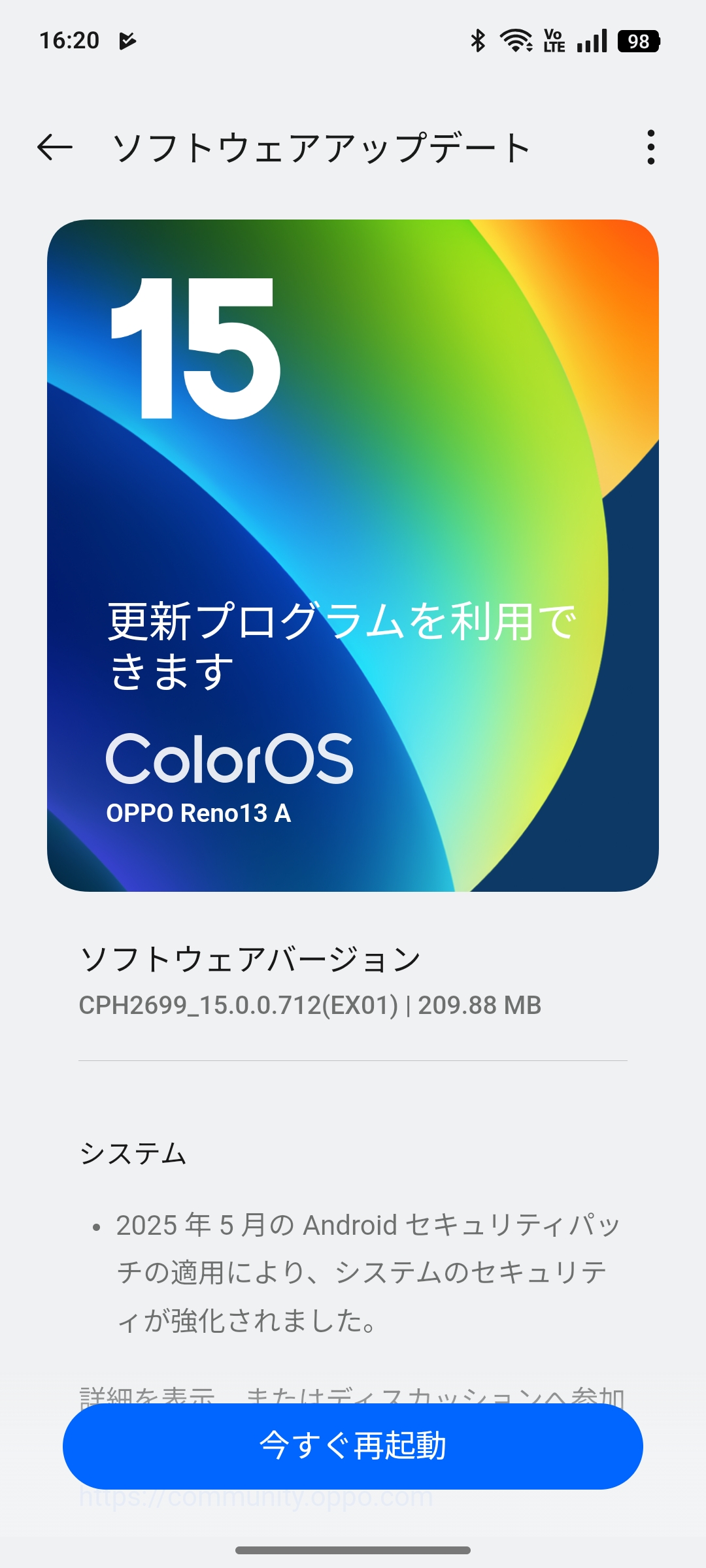

今回お借りしたモデルはAndroid 15を搭載。Androidセキュリティパッチに関してもレビュー中にソフトウェアアップデートが配信され、最新の2025年5月のものが適用されていました。本機のアップデートの配信期間については特に明言されていないものの、RenoAシリーズについてもメジャーアップデートは一定期間は配信されている傾向のため、本機についてもAndroid 16は利用できるのではないかと思われます。

ミドルレンジモデルでも、AIをフル活用した画像編集を楽しめる。AI消しゴム機能も搭載

OPPOは各端末で利用するAI機能についてクラウド型を採用。これによって、端末のSoCが十分なパワーのNPUを搭載していないミドルレンジモデルであっても高い処理能力を実現しています。OPPOの方針としては、「AIは一部の人のものではなく、すべての人の毎日のパートナーであるべき」と強調し、2025年末までに1億人に生成AIを提供する目標を掲げており、低価格帯に位置する本機であってもOPPO AIを楽しめるようになっています。

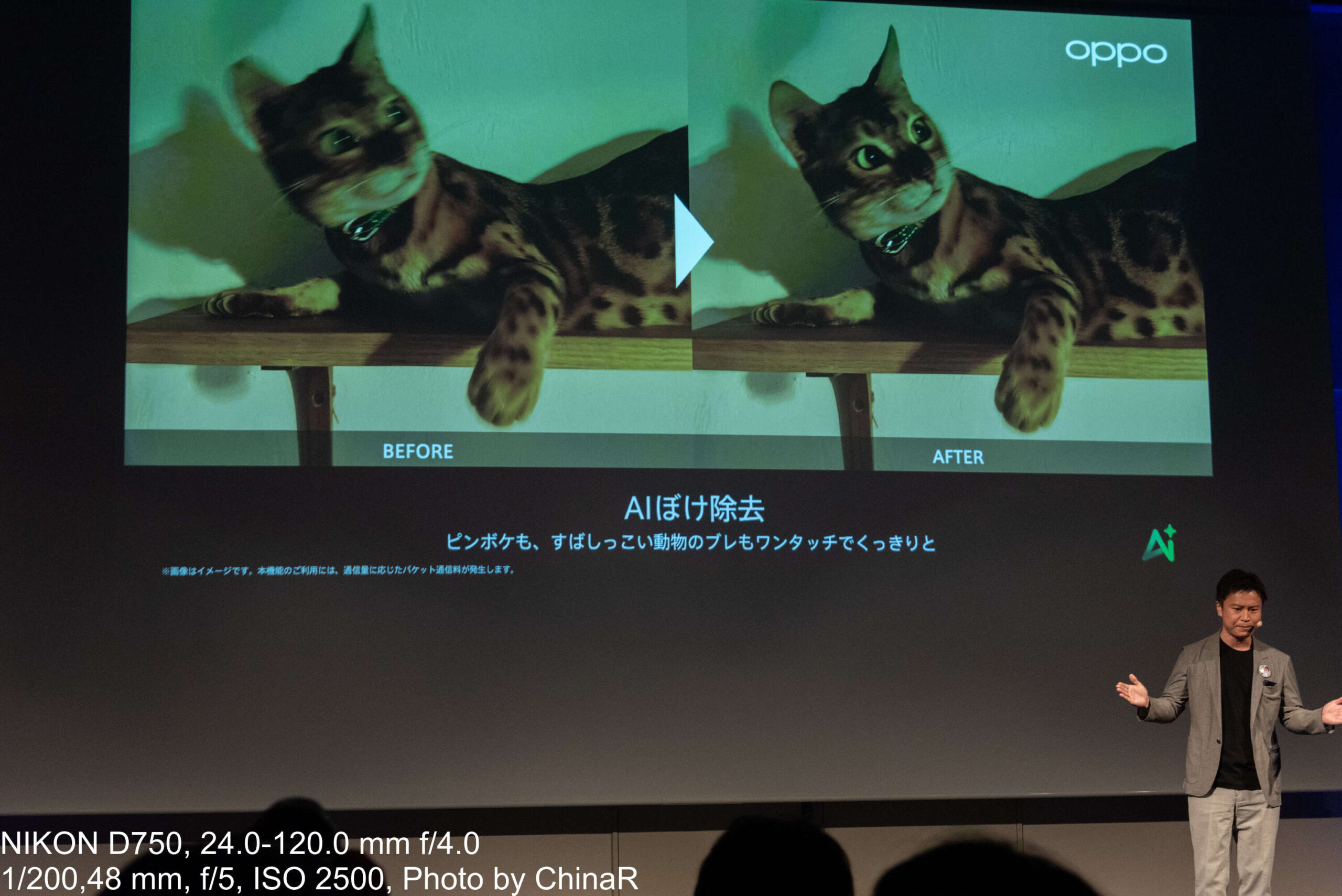

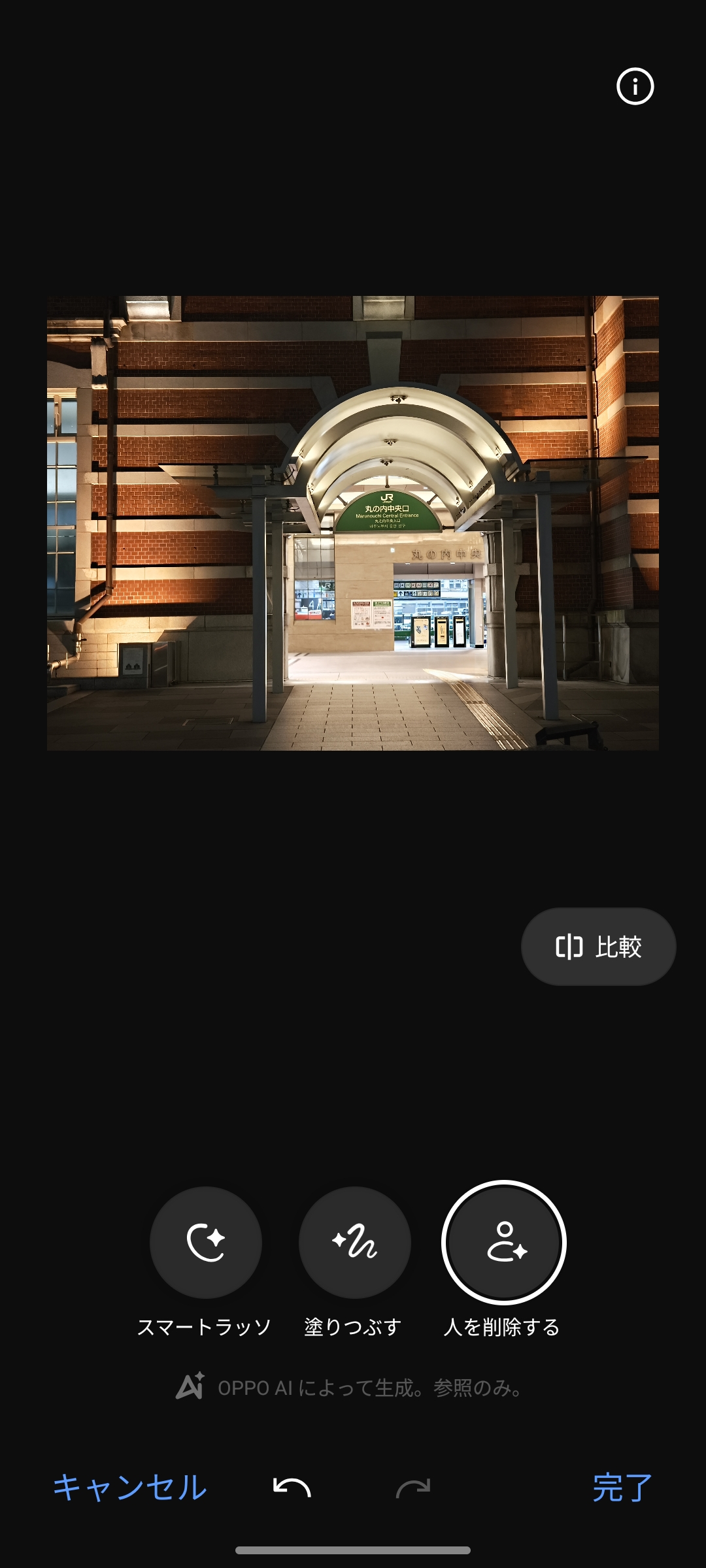

AIによる画像編集で一番イメージが湧くのは、AI消しゴム機能ですが、それ以外にもAI反射除去機能や、AI鮮明度強化機能、AIボケ消去機能についても利用可能。AI消しゴムも2.0にパワーアップして、写真の背景に映り込んだ人物やオブジェクトを自動的に検出し、ワンタップで消去することもできるんだとか。

実際にAI消しゴム機能を利用して写真を編集。人が多く写っている東京駅丸の内中央口の改札の写真を選択肢、AI消しゴム機能から「人を削除する」ボタンを押せば自動的に人をピックアップ。これまでのように被写体を囲ったり、塗りつぶして選択する必要なく勝手に削除してくれました。これならよりスムーズに画像を編集できるわけです。

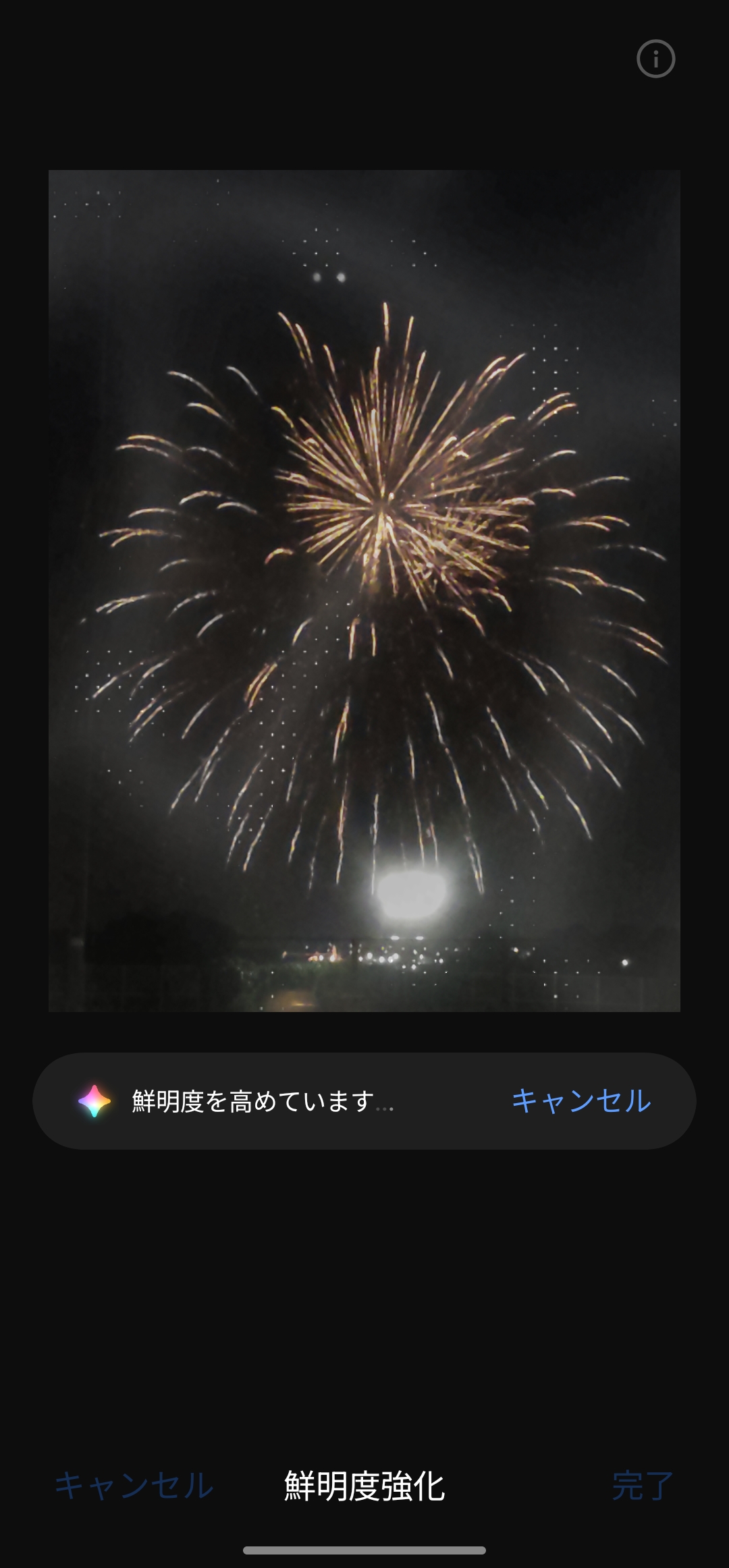

AI鮮明度強化機能も利用。本製品のAI機能の仕様として、AI消しゴムなどを利用すると元の画像を上書きして写真を保存してしまうため、適用前の画像がないのが残念ですが、ボケ気味に取れてしまった花火の写真に適用。若干ではありますが、コントラストが増した印象です。ただ、元の写真がどれだけきれいに撮れているかによるところもあり、本機能には限界がある印象でした。

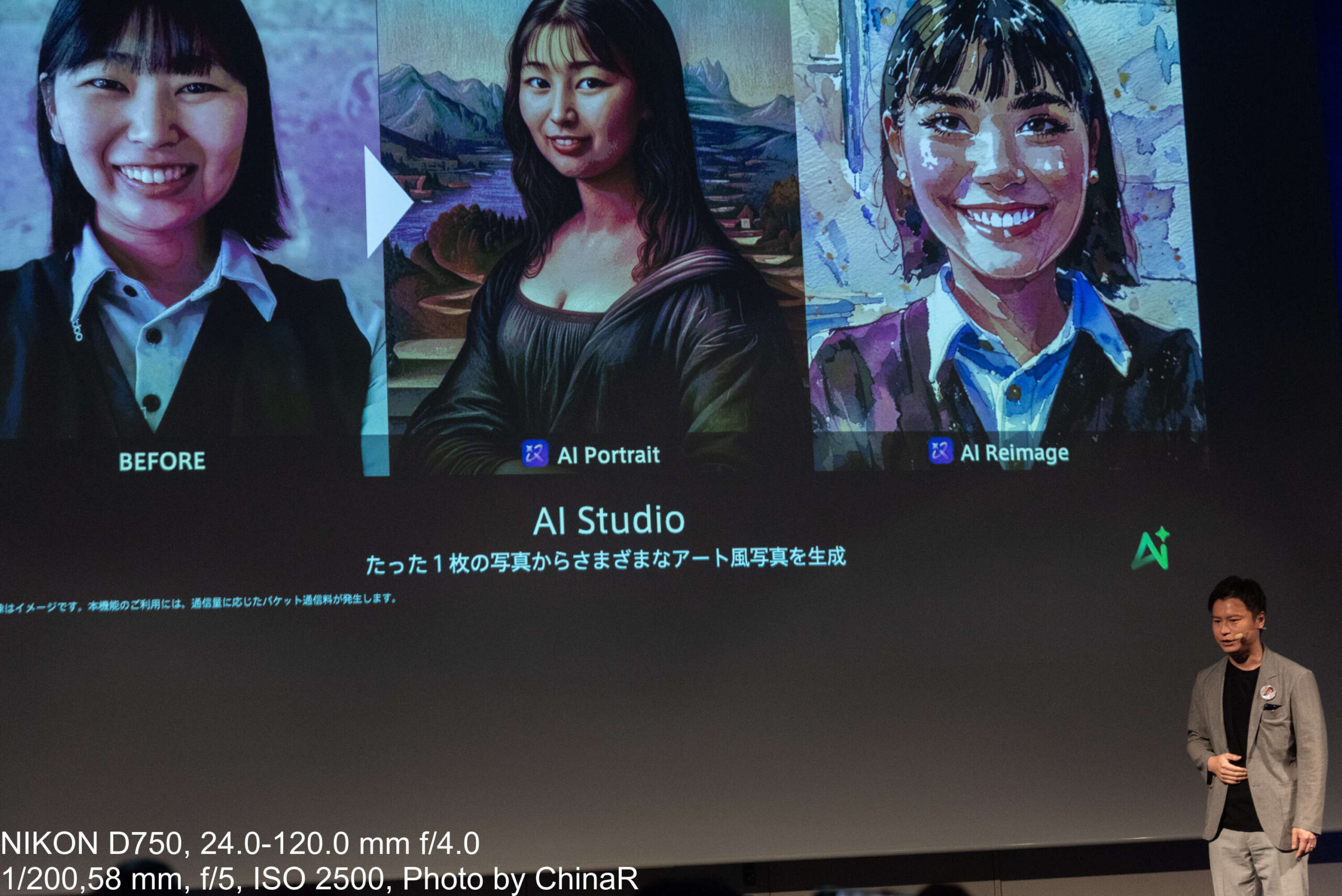

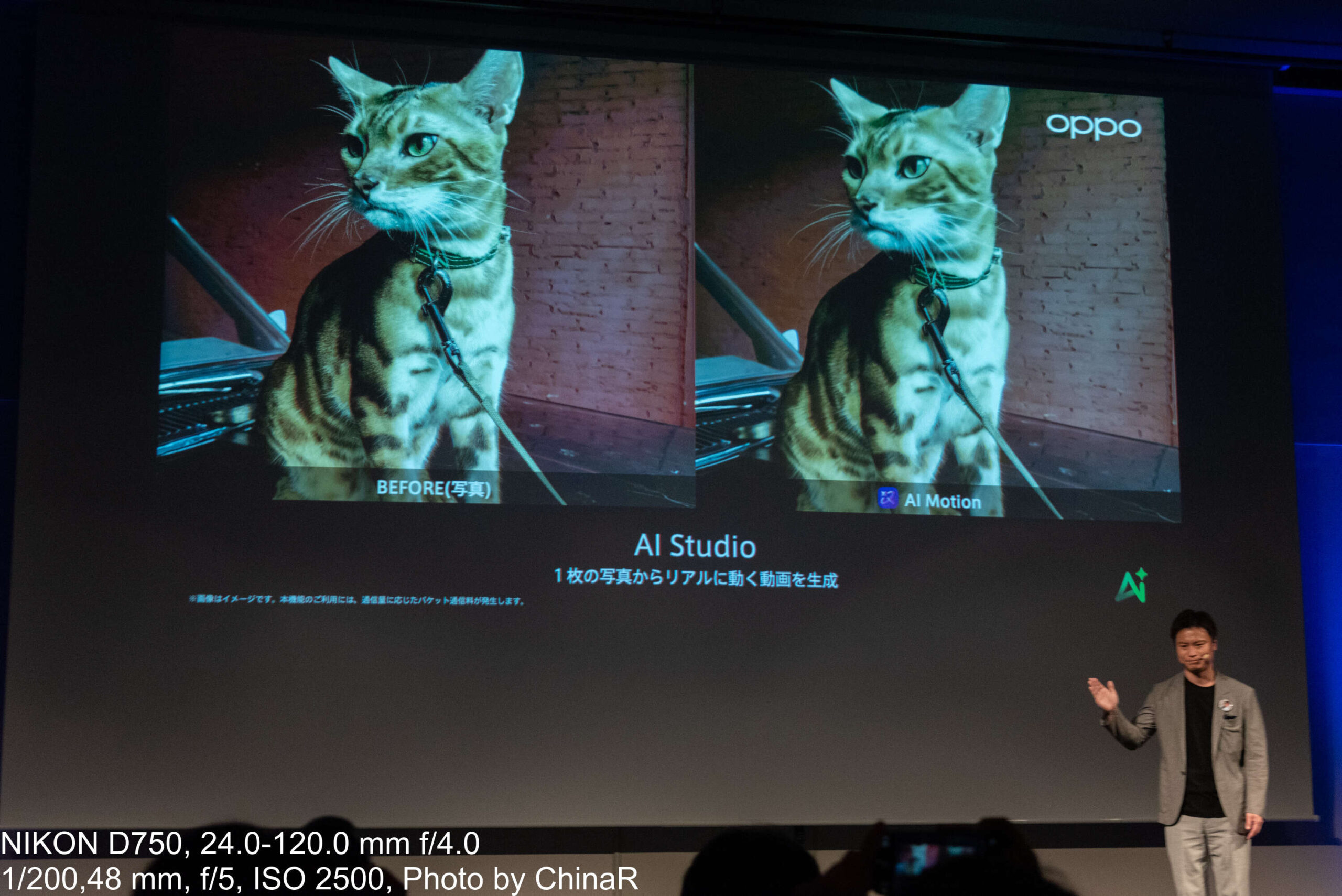

OPPO Reno13 Aが搭載する機能として特徴的なのがAI Studio機能。1枚の写真から絵画風や漫画風の画像を生成できるというもの。また、静止画をAIで処理することで動きのある映像に変換できるAI Motion機能も搭載。静止画では思い起こせないことも、動画なら思い出しやすいということもきっとあるはずとか。

レビュー中にはAI Studio機能は試さなかったため、先日開催された発表会の会場のタッチ&トライコーナーに設置されていたOPPO Reno13 Aで試した際の様子をレポートします。ヴェネツィアのカーニバルのテンプレートに赤ちゃんの画像を合成してみたら、謎の可愛い仮面を被った顔が出来上がりました。顔がどうせ見えないなら自分のセルフィーでやってもよかったのですが、ここは御愛嬌ということで。

このAI生成処理は、端末内のNPUではなくインターネット接続を通じてデータを一度クラウドサーバーにアップロード。そのサーバー上で実行した結果を再度端末にダウンロードするオンラインでの処理を実施。このため、Reno13 AというAI性能が低い端末であっても高度なコラージュ写真を生成できるようになっています。AI利用時にはスターという生成AI利用のチケットを消費するようになっており、今回の写真コラージュは10スターを利用。1デバイスあたり5,000スターが初期には付与され、1日1回の起動で50スターがもらえるため、最低でも550回以上の利用が可能。ほぼ無制限で利用できるようです。

カメラの画質は価格なり。5000万画素ではあるものの、全体的に色の薄めの写真に

OPPO Reno13 Aは広角5,000万画素(F1.8・OIS対応)のメインカメラに、800万画素の超広角カメラ(F2.2・112°)を搭載したデュアルカメラを搭載。どちらもセンサーの情報は公開されていません。ここからは実際の撮影画像を確認しつつOPPO Reno13 Aのカメラ性能を確認していきます。

まずは明るい日中の写真から。1枚目は夏らしい明るい日差しの中撮影したもの。全体的に若干白くなっており、色がうすめになっているような印象の仕上がりです。空の色が建物に色被りしているようにも見えますが、これは単純にガラス越しに撮影したため。色表現については変な味付けはないものの若干薄味、という印象でした。

もう一枚は夕暮れ時の倉庫を撮影したもの。1枚目のように明るすぎるとコントラストが低くなってしまう印象がありましたが、夕暮れ時程度であればきれいに撮影できている印象でした。この2枚目はISO64、シャッタースピードは1/30で撮影されており、メインカメラのセンサーのF1.8の明るさを活かして撮影ができていました。

食事の写真は全体的にきちんと食事と認識をして、暖色系で撮影ができている印象。今回はどのお店も明るかったこともあり鮮やかに、明るく、粗の少ない写真に仕上がっています。美味しそうに撮影できるカメラという印象です。

夜景に関しては、全体的に色が薄い仕上がりになっている印象。明るい部分に引っ張られてしまい、明かりが灯っている場所は全体的に白っぽく色表現に関してはそこまで、という印象でした。他のスマートフォンのカメラに比べるとザラザラ感、デジタル感のある仕上がりといった印象。ただ、本製品は約3万円台で購入できる安さを鑑みれば十分すぎる仕上がりといったところです。

散歩をしていたらちょうど花火が上がっていたのでこれも撮影。Proモードを利用してピントを頑張って合わせつつ撮影してみましたが、ピントも合わず、かつ、全体的に白っぽい仕上がりになってしまいました。カメラの画質はそこそこ、と思っておくと良さそうです。

コストパフォーマンス抜群のミドルレンジモデル。AI機能とおサイフケータイが魅力

今回レビューしたOPPO Reno13 Aは、3万円台から購入できる低価格なミドルレンジスマートフォン。Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1搭載でAntutuベンチマークでは約57万点の快適な操作感が魅力のモデルでした。6.7インチ・フルHD+、120Hz駆動のAMOLEDディスプレイによって鮮やかな色と滑らかな表示も魅力的でした。そして、カメラ周りを浮き立たせる高級感のあるデザインも魅力的でした。

おサイフケータイに対応していることで、日本国内で交通機関を多く利用する場合でも安心なのも日本向けのRenoAシリーズならでは。クラウド型のOPPO AIによってミドルレンジモデルでもAI消しゴムや鮮明度強化といった画像編集を手軽に楽しむことができるのも魅力のモデルです。低価格でもバリバリメインスマホとして使えるスマートフォンが欲しい方にぜひおすすめしたいモデルでした。