Wi-Fiの進化はどんどん進んでおり、Wi-Fi 6Eが持て囃されたかと思えば、今ではWi-Fi 7の世界に。Wi-Fi 7はWi-Fi6Eに比べて最大速度の理論値は46GbpsとWi-Fi 6Eの約9.6Gbpsに比べて大幅に向上。Multi-Link Operation (MLO)で複数バンド(2.4/5/6GHz)を同時に使用し、遅延を削減したり、改良されたOFDMAとMU-MIMOで、より多くのデバイスを効率的に処理することで混雑環境でのパフォーマンスを向上させることが可能。Wi-Fi 5に比べれば性能面でも、デバイス処理能力でも、省電力性でも超圧倒的なパフォーマンスを実現することが可能となっています。

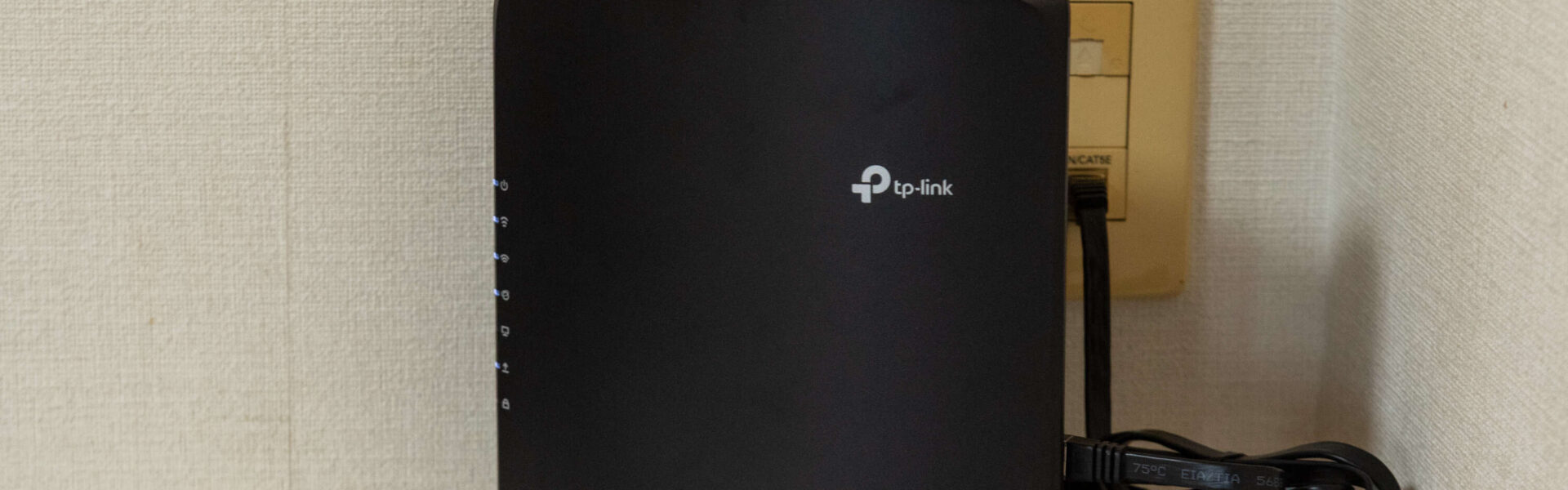

ただ、Wi-Fi 7対応のルーターはまだまだ値が張るのも事実。手軽な値段で広い範囲での性能を確保したWi-Fi 7ルーターがほしいという場合に何を選ぶかというのは重要な点。今回は広いマンションでも安定した接続速度を実現するTP-LinkのWi-Fi 7ルーターTP-Link Archer BE400をメーカーより提供していただいたのでレビュー。最大6.5Gbpsの通信速度を誇りながら、コンパクトなサイズを実現した本製品は、広い住環境でも十分なカバー範囲を確保できるパワーを秘めつつ、記事執筆時点では約16,000円の価格を実現したモデル。Wi-Fi 7デビューにぴったりな製品と言えます。

TP-Link Archer BE400のスペック

TP-Link Archer BE400は、Wi-Fi 7規格に対応したデュアルバンドルーターとして、5GHz帯で最大5765Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの通信速度を実現。合計で最大6.5Gbpsという高速通信を可能としています。本体サイズは176×59×200mmというコンパクト設計でありながら、2.5Gbps対応のWAN/LANポートを各1基ずつ、さらに1Gbps LANポートを3基搭載するという充実したポート構成が特徴的です。

Wi-Fi 7の主要技術であるMLO(Multi-Link Operation)にも対応し、複数の周波数帯を同時に利用することで高スループットと低遅延を両立。4K-QAMによる変調方式の採用により、従来のWi-Fi 6と比較して約20%の高速化も実現しています。Multi-RU技術の搭載により、リソースの効率的な活用も可能となっており、複数デバイスの同時接続時でも安定したパフォーマンスを維持できる設計となっています。

今回は上位機種であるTP-Link Archer BE450とスペックを比較できる形で記載。Archer BE450とBE400の違いは以下の通り。

- 2.4Ghz帯の速度:BE400では2.4Ghz帯は688Mbpsなのに対し、BE450では1,376Mbpsと高速。全体の速度もこれに伴ってBE400では6.5Gbps、対してBE450は7.2Gbps。

- 有線端子:BE450は10Gbps端子に対応。対してBE400は2.5Gbps端子までの対応。

- USBポートの有無:BE450のみUSB 3.0端子を備えて簡易NASとしての利用が可能。

基本的な性能面については若干速度が異なるものの、自宅に10Gbps回線を引いている場合でなければ、BE400でも十分な性能、速度を確保できるかと。簡易NAS機能などを絶対に使いたいという場合にはBE450がベターですが、そうでもない場合にはBE400で賄うことができるようになっています。

レビュー:【TP-Link Archer BE450】Wi-Fi 7対応で最大7.2Gbpsの高速通信を実現したルーター、TP-Link Archer BE450レビュー【PR】

| BE450とBE400の比較 | Archer BE450 | Archer BE400 |

|---|---|---|

| 項目 | Archer BE450 (BE7200) | Archer BE400 (BE6500) |

| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 (802.11be), 後方互換性あり | Wi-Fi 7 (802.11be), 後方互換性あり |

| Wi-Fi速度 | 7.2Gbps (デュアルバンド) • 5GHz: 5764Mbps • 2.4GHz: 1376Mbps | 6.5Gbps (デュアルバンド) • 5GHz: 5765Mbps • 2.4GHz: 688Mbps |

| バンド | デュアルバンド (2.4GHz + 5GHz) | デュアルバンド (2.4GHz + 5GHz) |

| 有線ポート | • 10Gbps WAN/LAN ×1 • 2.5Gbps WAN/LAN ×1 • 1Gbps LAN ×3 | • 2.5Gbps WAN ×1 • 2.5Gbps LAN ×1 • 1Gbps LAN ×3 |

| USBポート | USB 3.0 ×1 (NTFS, exFAT, HFS+, FAT32対応) 機能 FTPサーバー, メディアサーバー, Sambaサーバー | USB 3.0 ×1 (NTFS, exFAT, HFS+, FAT32対応) 機能 FTPサーバー, メディアサーバー, Sambaサーバー |

| アンテナ | 内蔵アンテナ (複数, ビームフォーミング対応) | 内蔵アンテナ ×4 (ビームフォーミング対応) |

| Wi-Fi範囲 | 3LDK | 3LDK |

| セキュリティ | • WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise • SPIファイアウォール, アクセスコントロール, IP&MACバインディング • HomeShield (リアルタイムIoT保護, 悪意サイトブロック, 侵入防止, DDoS防止, ネットワークスキャナー) • ゲストネットワーク (2.4GHz ×1, 5GHz ×1) • VPNサーバー/クライアント (OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard) | • WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise • SPIファイアウォール, アクセスコントロール, IP&MACバインディング • HomeShield (リアルタイムIoT保護, 悪意サイトブロック, 侵入防止, DDoS防止, ネットワークスキャナー) • ゲストネットワーク (2.4GHz ×1, 5GHz ×1) • VPNサーバー/クライアント (OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard) |

| 設置方法 | 縦・横・壁掛け対応 | 縦・横・壁掛け対応 |

| 追加機能 | • MLO (Multi-Link Operation) • 4K-QAM, Multi-RU • EasyMesh対応 • Alexa & Googleアシスタント対応 • IoTネットワーク • 保護者制限 (プロファイル, コンテンツフィルター, 時間管理等) • QoS (端末ごと) • IPv4/IPv6, IPTV, NAT転送, DDNS | • MLO (Multi-Link Operation) • 4K-QAM, Multi-RU • EasyMesh対応 • Alexa & Googleアシスタント対応 • IoTネットワーク • 保護者制限 (プロファイル, コンテンツフィルター, 時間管理等) • QoS (端末ごと) • IPv4/IPv6, IPTV, NAT転送, DDNS |

| 管理 | • Tetherアプリ • Web管理画面 • クラウドサービス (ファームウェア自動更新, TP-Link ID, DDNS) | • Tetherアプリ • Web管理画面 • クラウドサービス (ファームウェア自動更新, TP-Link ID, DDNS) |

| 寸法 | 176 × 59 × 200mm | 176 × 59 × 200mm |

| 電源 | 12V ⎓ 2.5A | 12V ⎓ 2.0A |

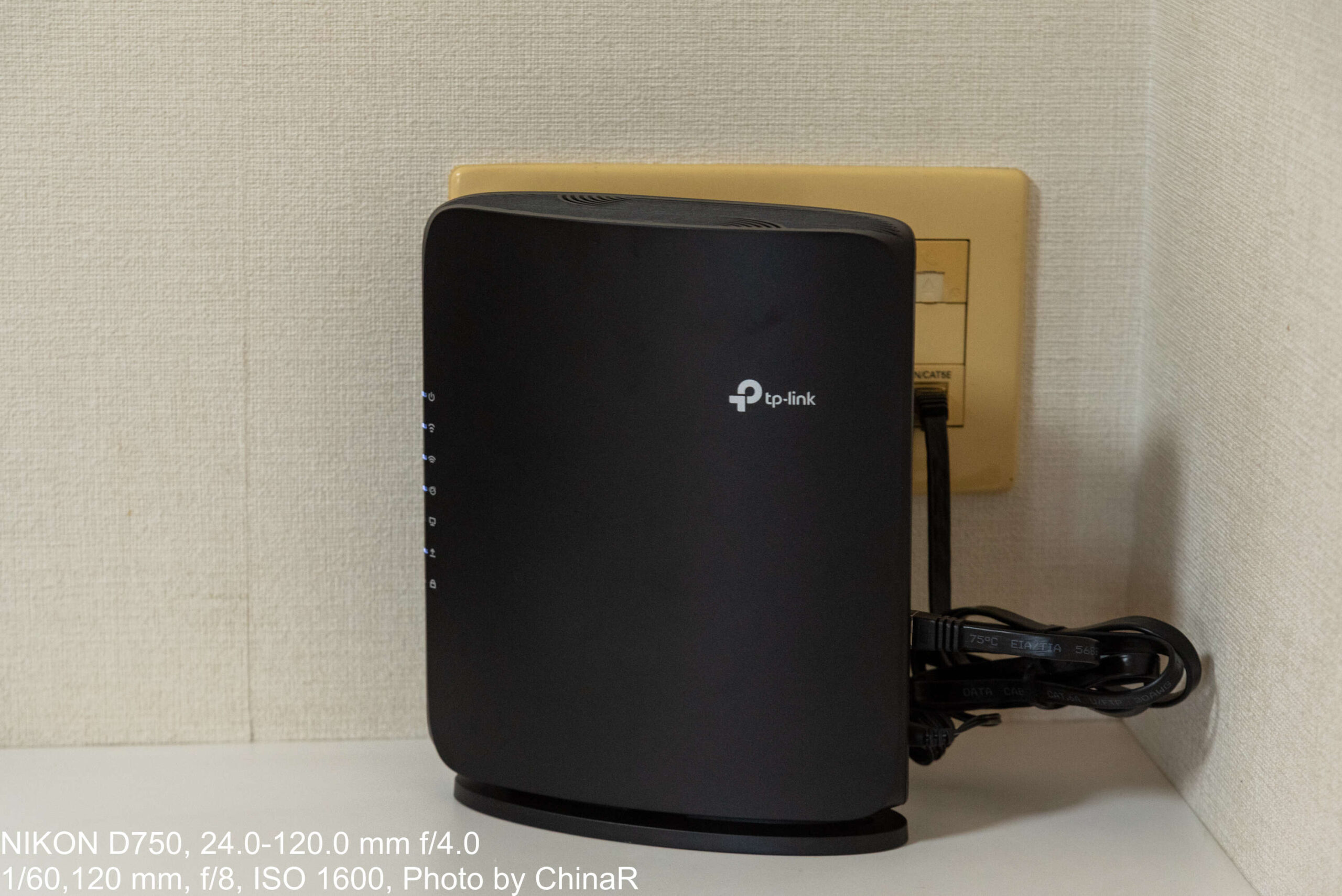

スマートなデザインで簡単に縦置き設置が可能。壁掛けにも対応

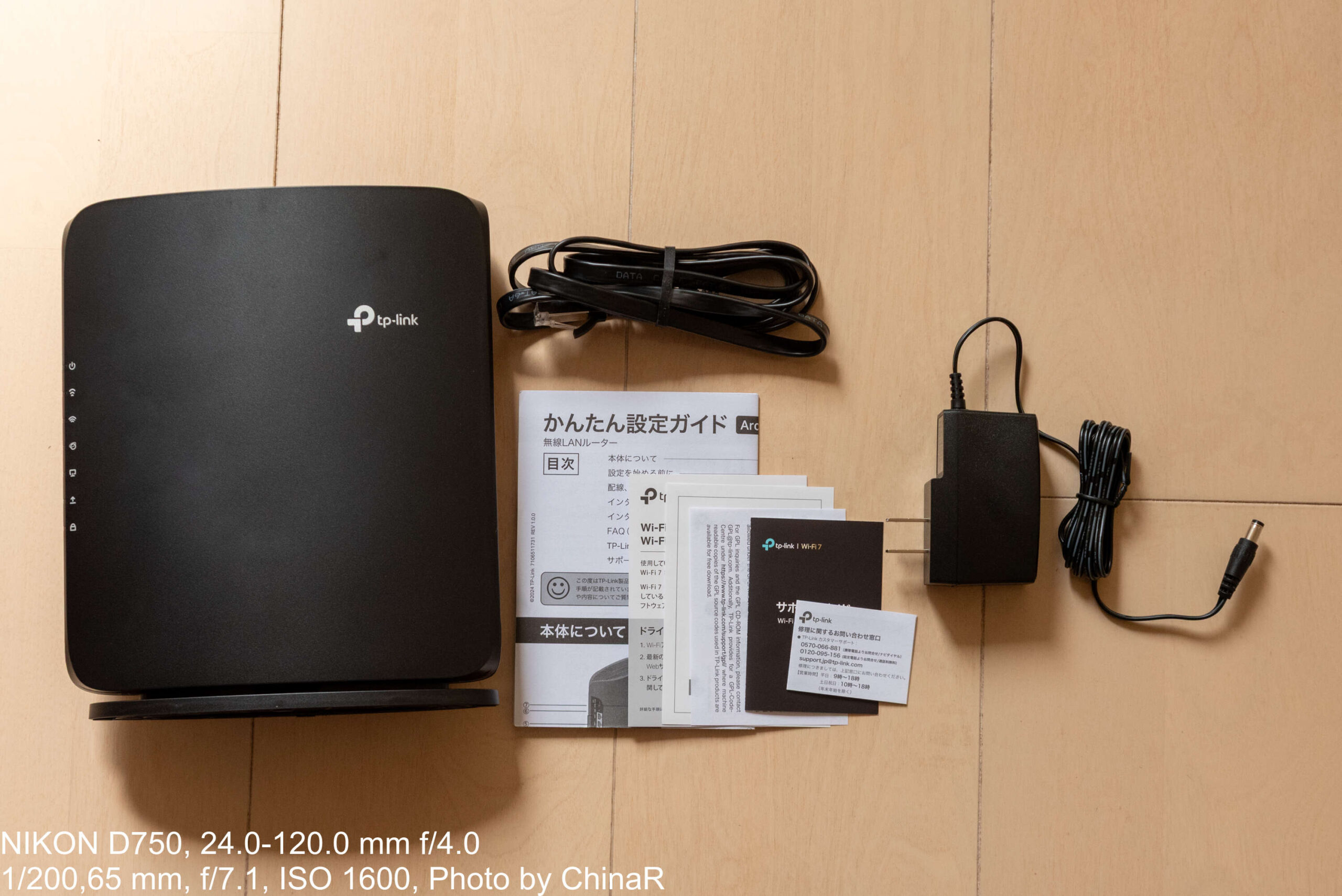

TP-Link Archer BE400はオンライン専売モデルのためパッケージはクラフト地のシンプルなもの。環境に配慮したデザインになっている印象です。説明書は、クイックスタートガイドを始めすぐに使い出せるように充実した内容になっているのもポイントでした。

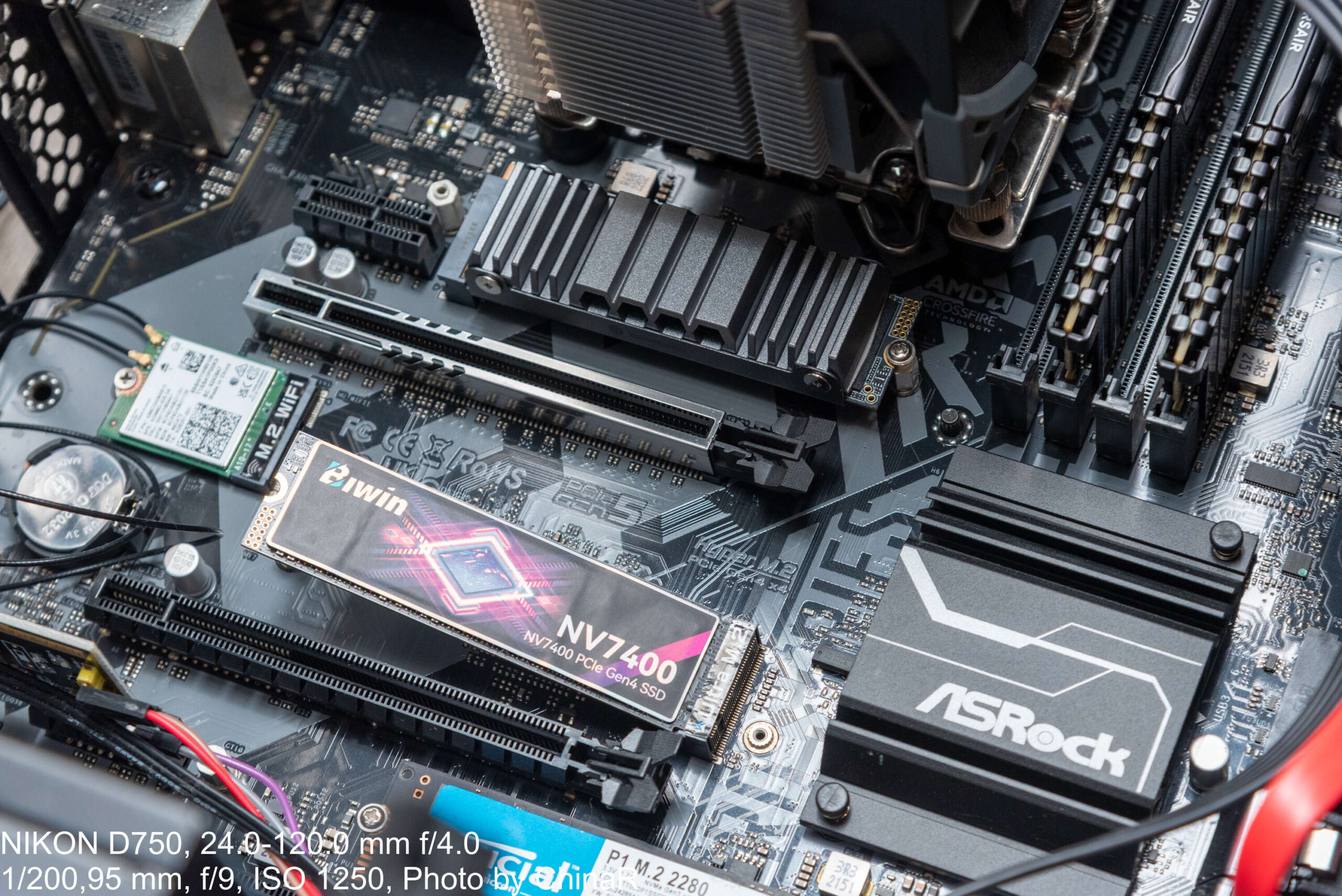

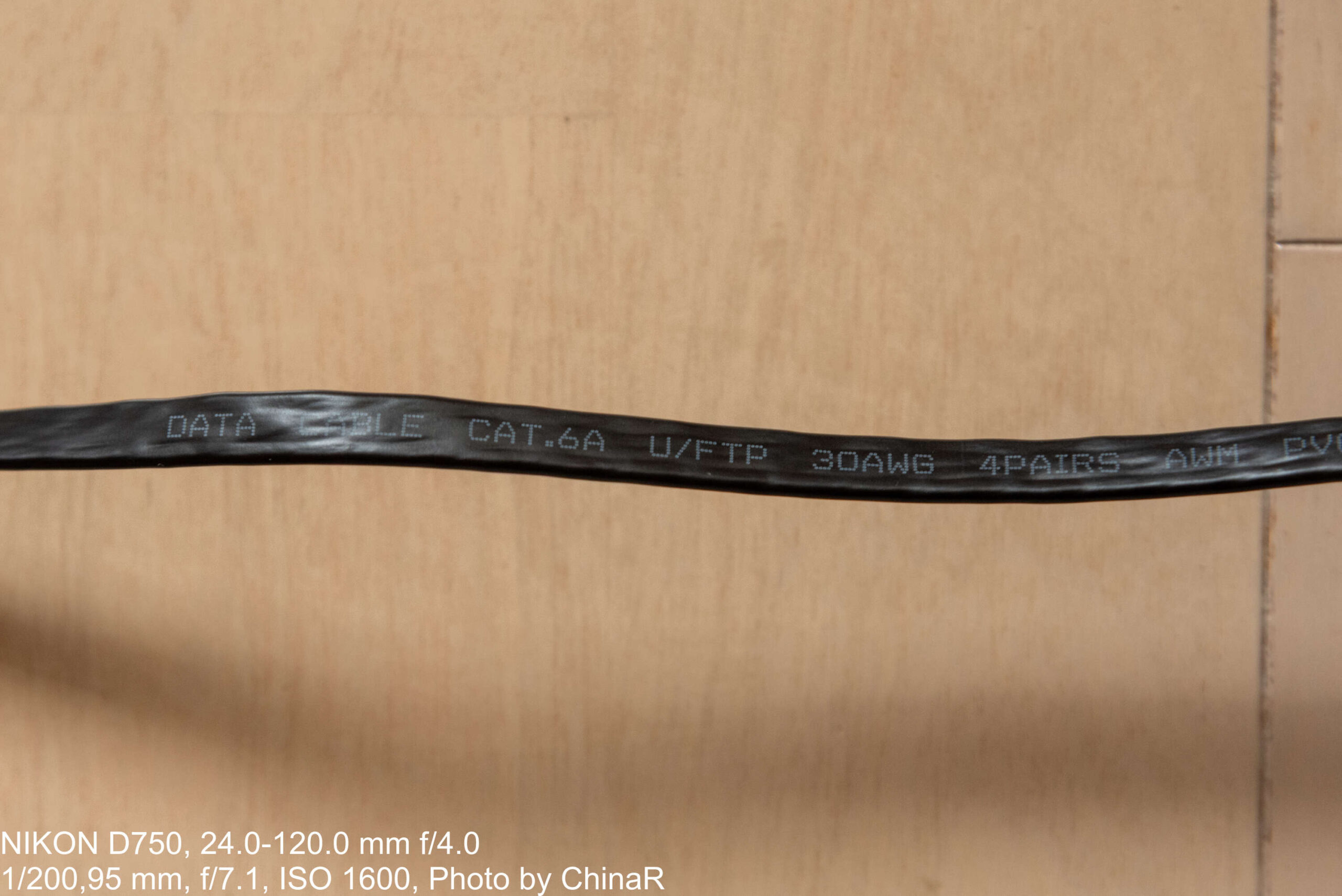

この他の同梱品は本体の他にLANケーブル、電源ケーブル、そして縦置きや壁掛け時に利用する専用スタンド。LANケーブルはカテゴリー6Aのものが付属しており本機の2.5Gbps端子で最大の性能を実現できるようになっています。

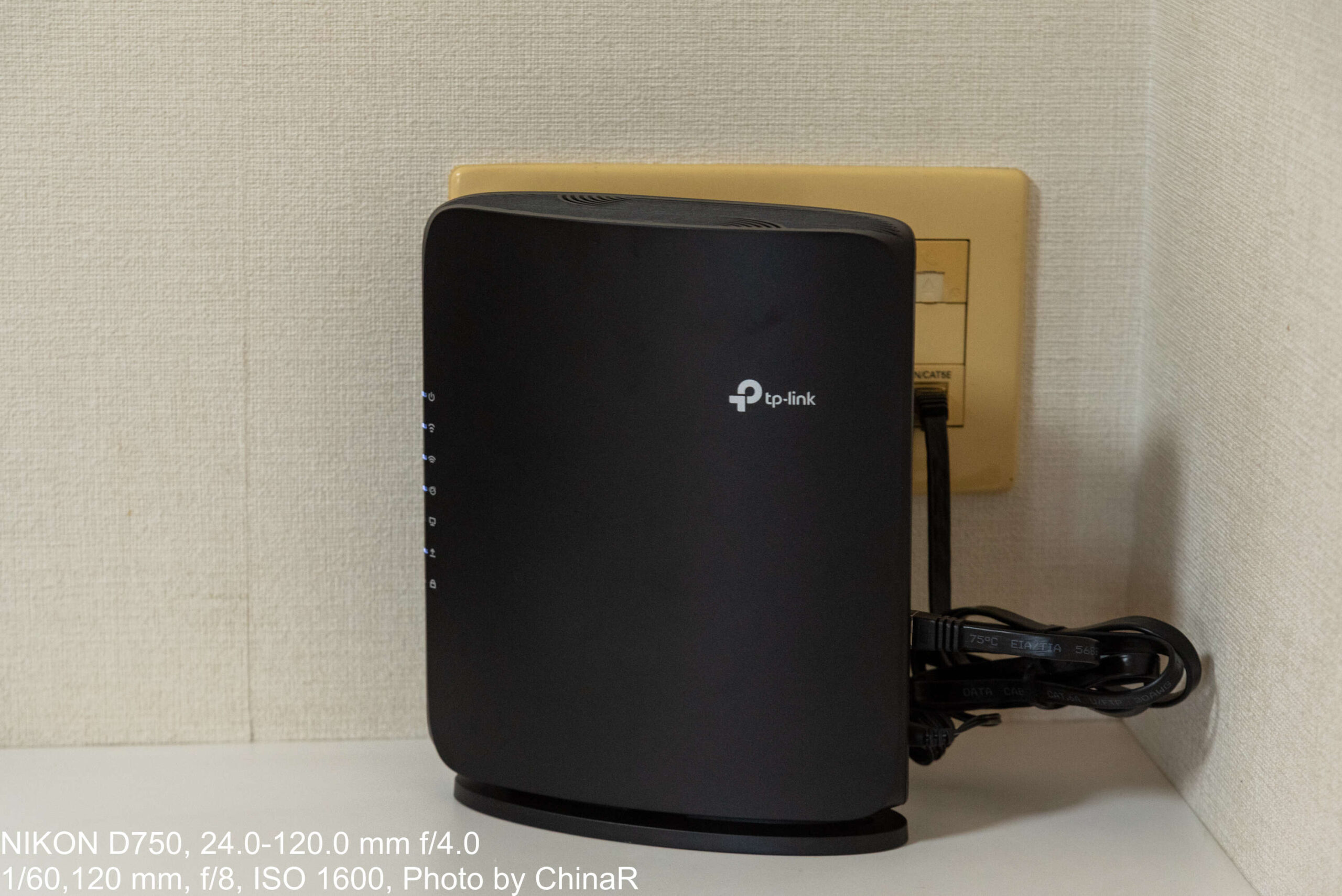

本体のデザインは楕円形のスマートなデザイン。横幅の大きなデザインのWi-Fiルーターを設置するスペースの少ない日本市場に合わせて、縦置きを前提としたデザインになっているのも特徴的です。インジケーターはもちろん、端子類についても他の機器と組み合わせる際に邪魔にならないように工夫されているのも嬉しいポイントです。

4LDKマンション全体をカバーする圧倒的な電波到達能力

今回は4LDKの自宅に設置してその実力を確かめます。マンションは木造の一戸建て住宅とは異なり、鉄筋コンクリート構造のためWi-Fiの電波を通しづらく、家庭内であってもルーターのアンテナの性能によっては思い通りに届かず回線速度が落ちてしまうことも。家の真ん中に近いリビングとキッチンの境界付近のカウンターキッチン上にLAN端子が配置されているので、ここにArcher BE400を設置しました。なお、分譲マンションによくある管理会社の共用回線のため、回線自体の実力値も低いので、過去の当ブログのように900Mbpsなどはそもそも見込めない状態です。

まずは、ルーター近くでWi-Fi 7接続したスマートフォンでその速度を確認。ダウンロードは280Mbps、アップロードは380MbpsとLAN配線方式のマンション内ネットワークとしては最低限の性能といった感じ。本記事内で取り上げる本製品での回線速度はこの280Mbpsを最大値として考えて貰えれば。様々な場所で計測して、実際にどれくらい速度が落ちてしまうのかというふうに考えるとよいかと。レイテンシは少なく、アンロードであれば8ms、回線に負荷がかかった状態のロード済みに関しても15msに抑えられている状態です。

早速リビングを離れて廊下を進んでみます。意外とリビングから廊下の先の玄関付近までは遠く、上の写真のカーテンが見えている場所がリビングの端という感じ。十歩以上はあるくような場所で回線速度を計測してみると260Mbpsという結果に。ただ、レイテンシはアンロードでは7msに対して、ロード済の場合は246msと大きめ。回線速度自体は確保できるものの、負荷をかけた状態ではレイテンシはどうしても生じるという感じでした。

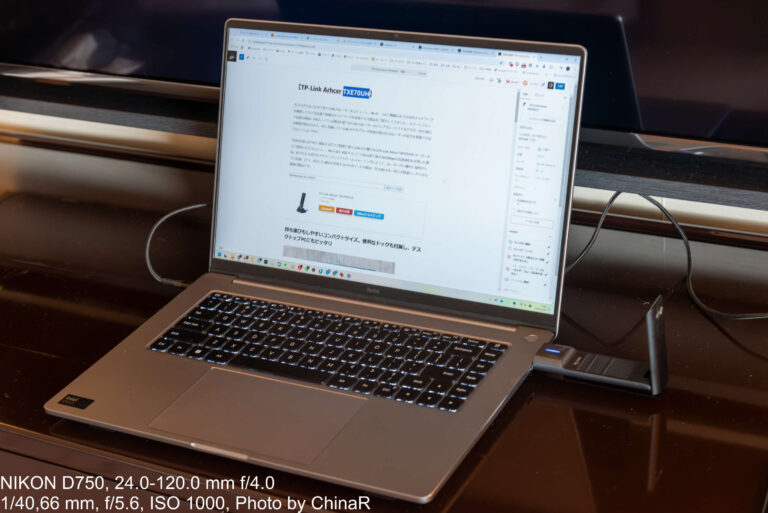

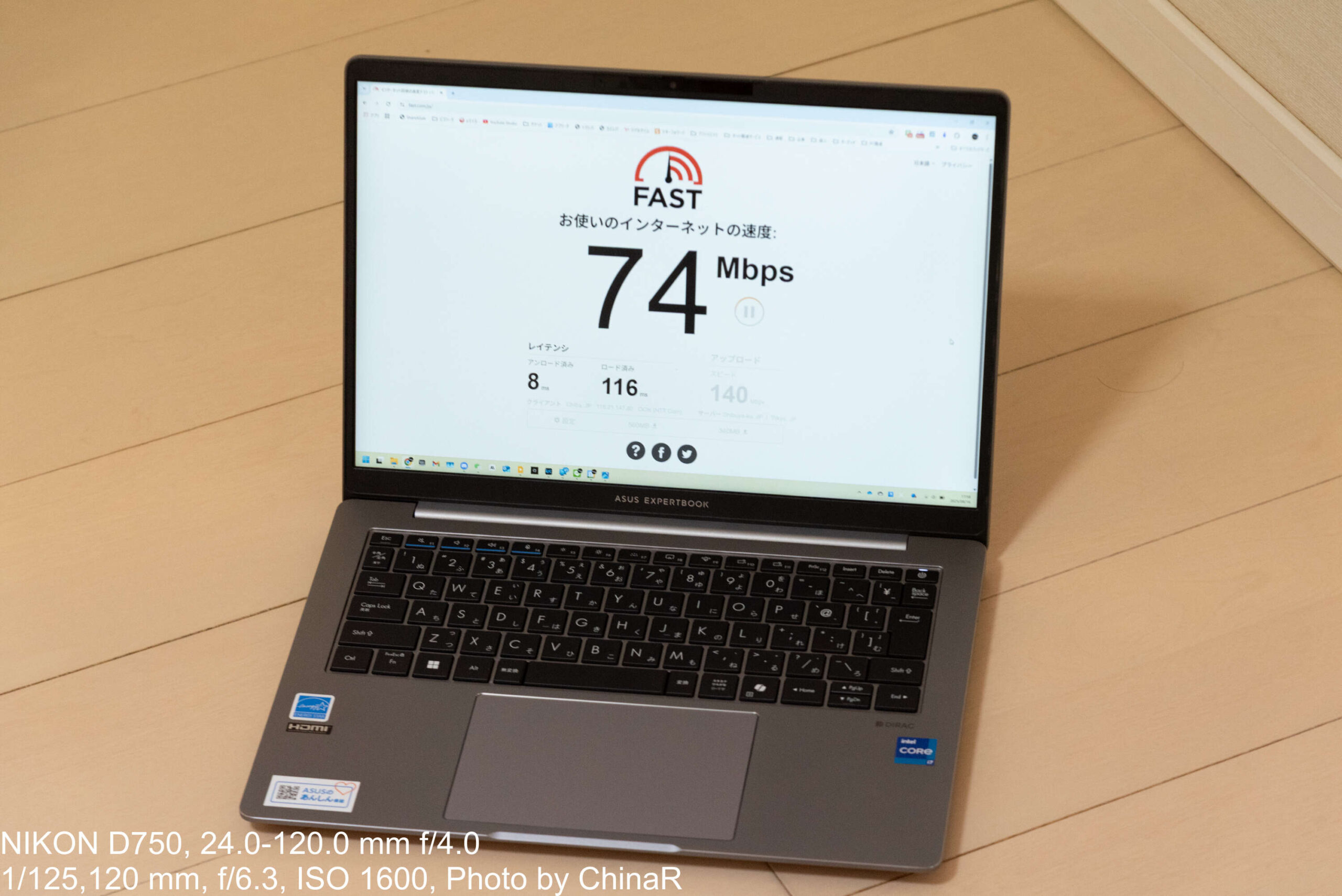

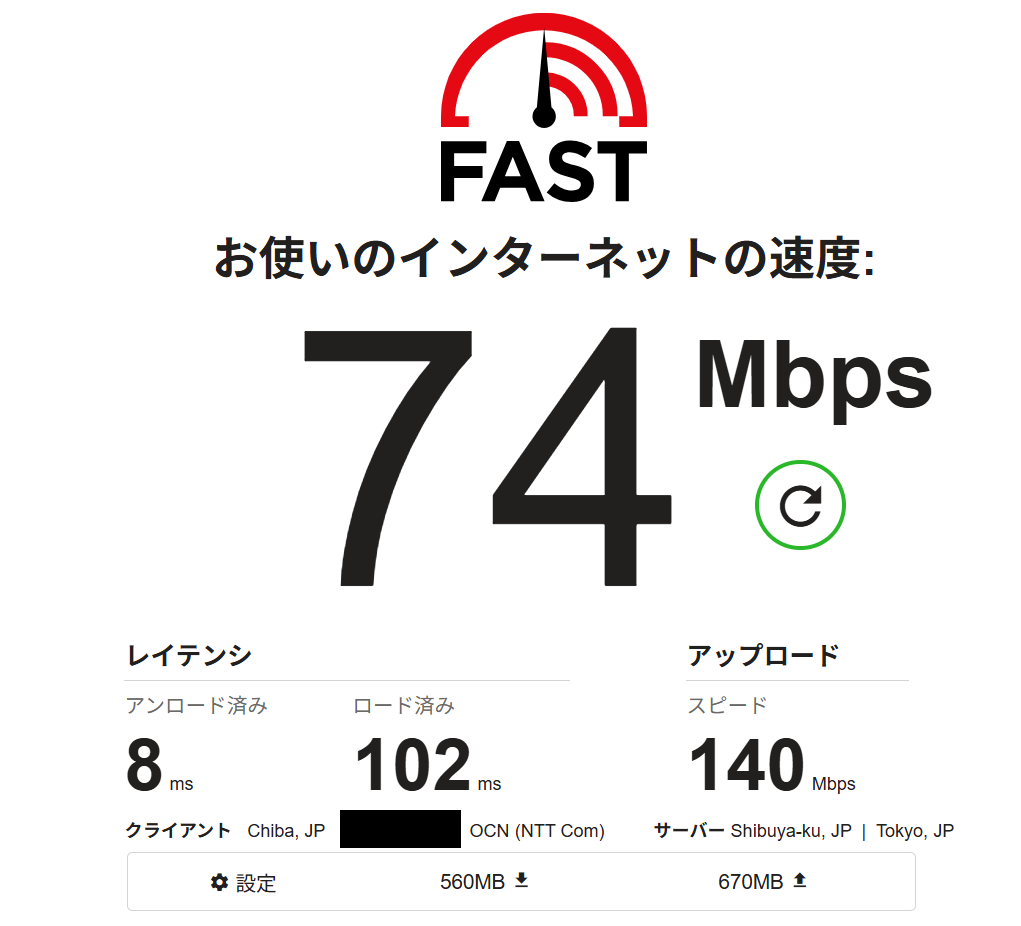

その廊下の端からさらに奥まった部屋にはいった結果は上の感じ。Archer BE400自体をキッチンカウンターの上のおいた状態で、Wi-Fi 7で接続したPCを床において計測したため、向きも含めてコンディションは良くない状態です。この場合でも74Mbpsと、実際の回線速度に対して1/3程度の速度を確保。レイテンシはアンロード状態では8ms、ロード済みでも102msと十分なレベルを実現。FPSのゲームを楽しむとなると流石に遅いですが、WEB会議などでは全く問題のないスピードを実現しています。

Archer BE400の推奨環境は3LDKまでですが、設置場所が真ん中あたりなど場所が良ければ実用的な速度を自宅内で確保できる印象。内蔵アンテナ×4の構成によって、信号を増幅させることで広い範囲であっても十分なパフォーマンスを実現しています。これ以上間取りが広いという場合や、壁が厚いという場合にはメッシュ化をするのも良いかもしれません。

セットアップは簡単。スマートフォンのTetherアプリですぐに利用開始

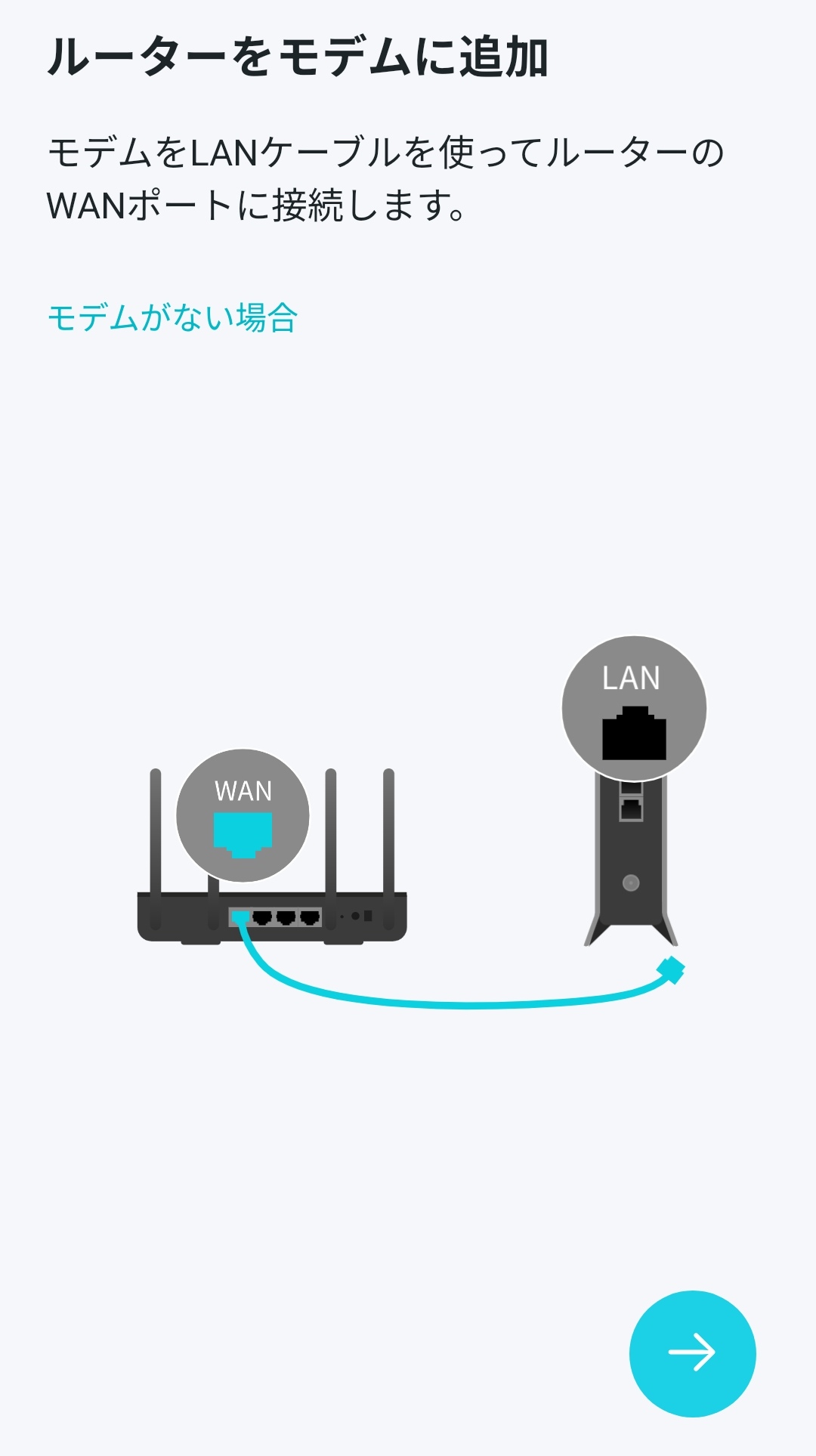

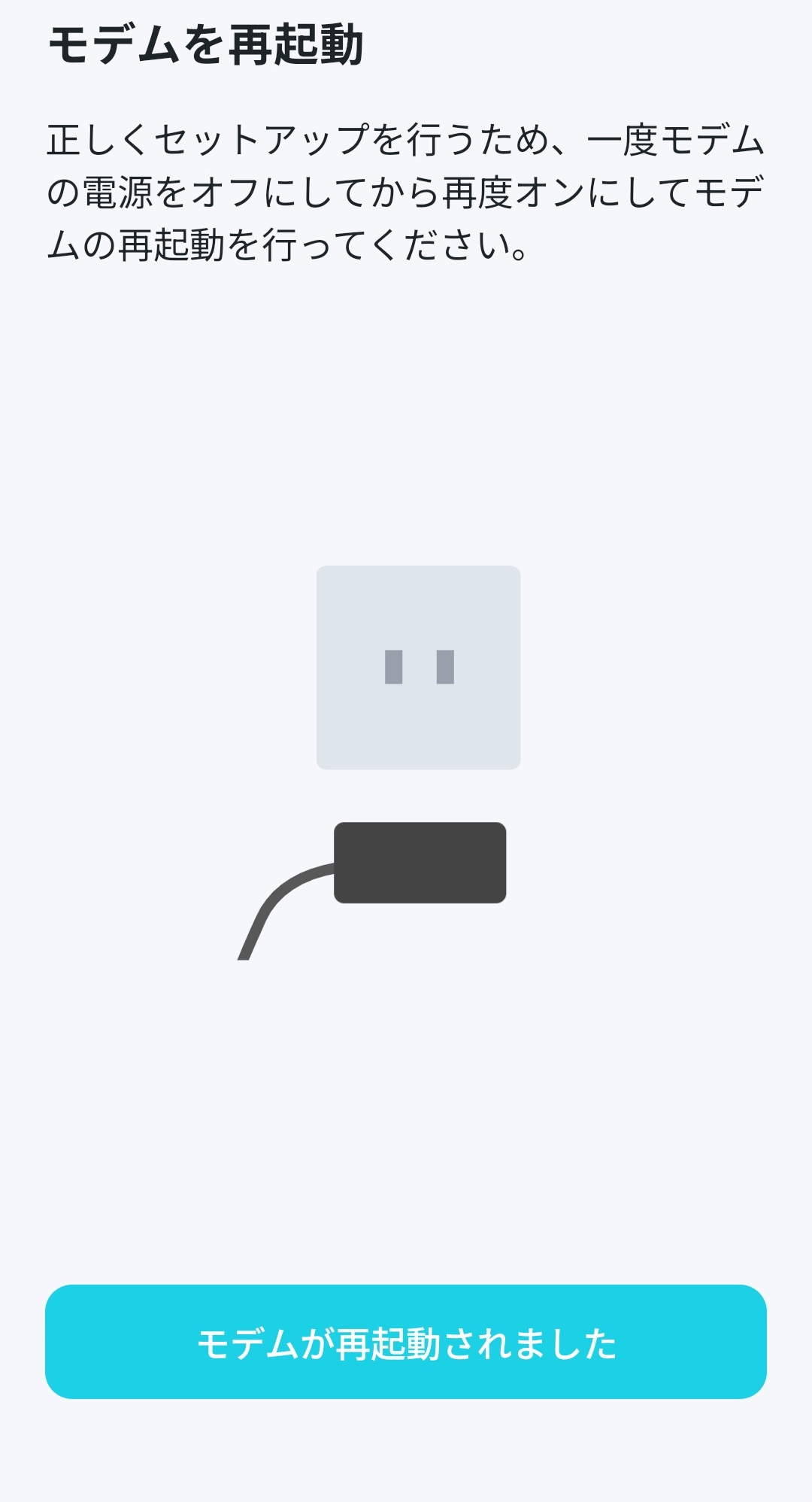

本機のセットアップは、スマートフォンアプリのTetherアプリを利用することで非常にスムーズに可能。Archer BE400を回線側のLAN端子(光回線の場合はONU)と接続し、あとは本体に貼られている初期設定のネットワークに接続するだけ。QRコードでスマートフォン側での接続設定を行うこともできるため、面倒なパスワードの入力も必要ないのもベターです。

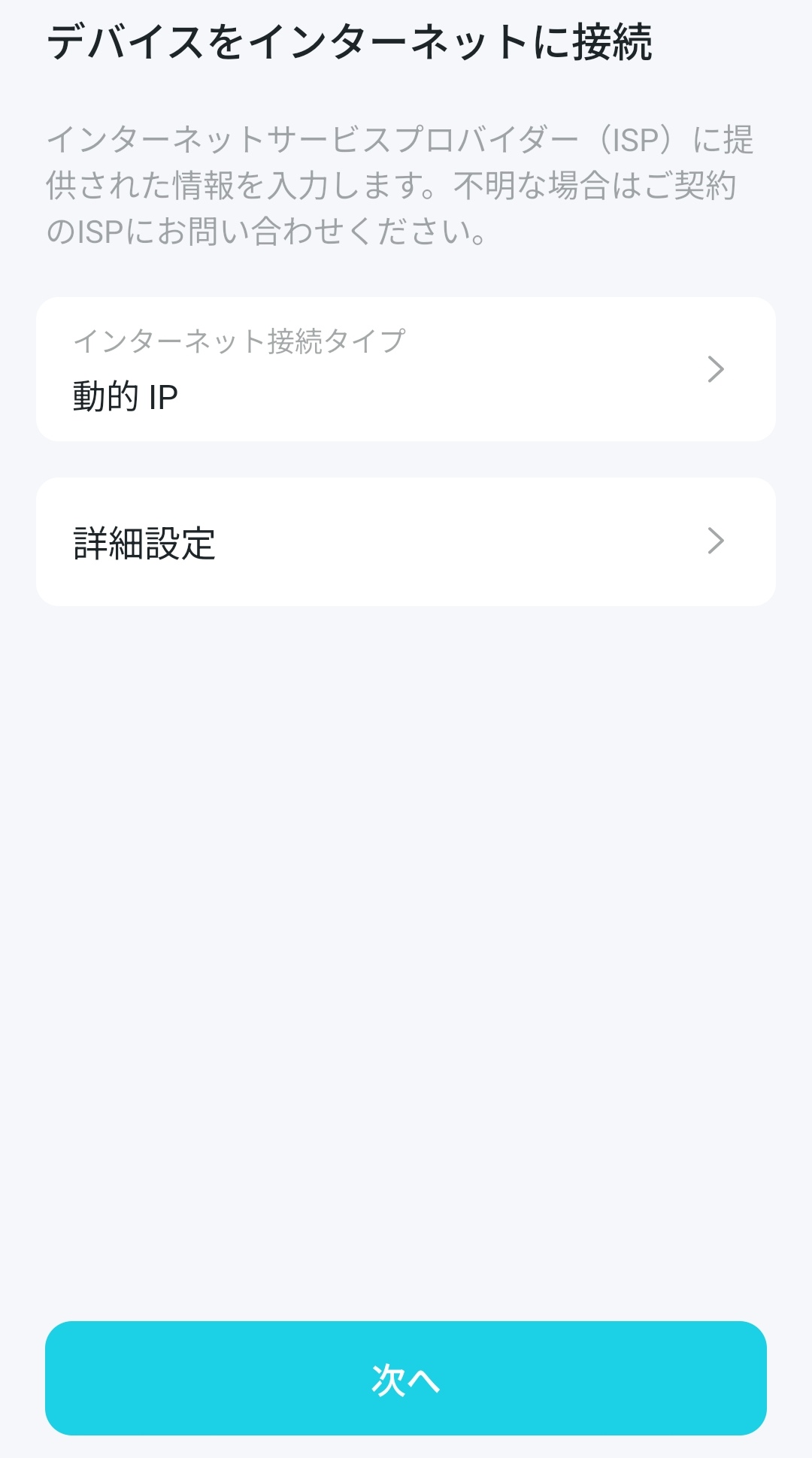

Archer BE400のSSIDに接続した状態でTetherアプリを立ち上げれば、自動的にアプリ上でBE400を「新しいデバイス」として認識。あとは、画面上で指示された通りに作業を進めていくだけ。今回はマンション側で提供されているネットワーク(大変残念ながら光配線方式ではなく、LAN配線方式)に合わせて自動で接続設定を完了してくれます。LAN配線方式の場合、自宅に対しては自動的にIPを割り振るので「動的IP」のまま設定を行えます。

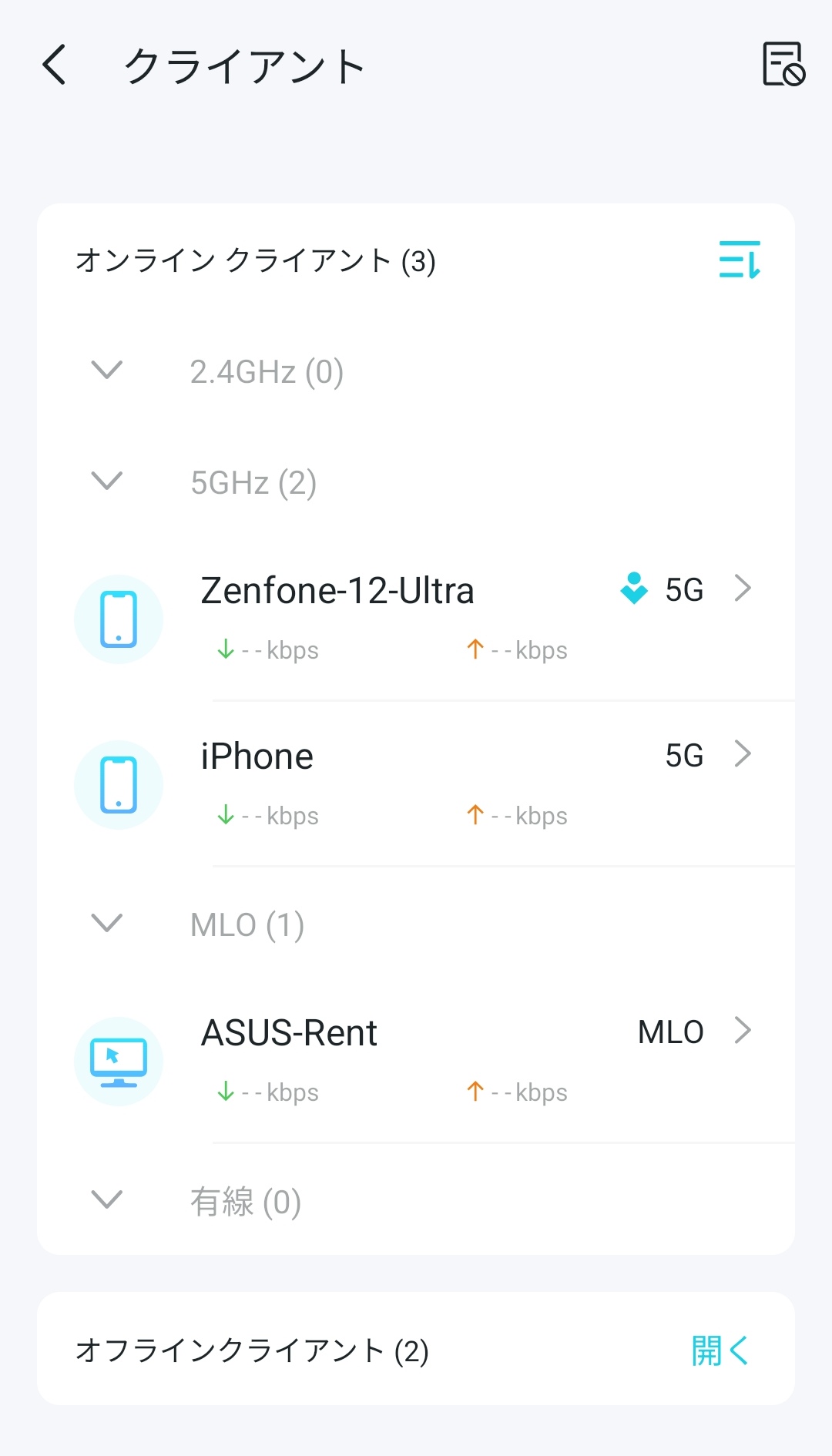

設定が完了すれば、ホーム画面に自動的に遷移。今回はネットワークのSSID、暗号化キーをこれまで利用していたものと同一設定にしたので、自動的に周辺のクライアントも接続されています。Archer BE400の稼働状況は「ネットワークの状態」で確認できるようになっており、回線速度の状況やCPU利用率、RAMの利用率を確認できます。リアルタイムの速度は、実際に利用されている速度を表示しており、上の310Mbpsは回線計測をしていたときのものでした。

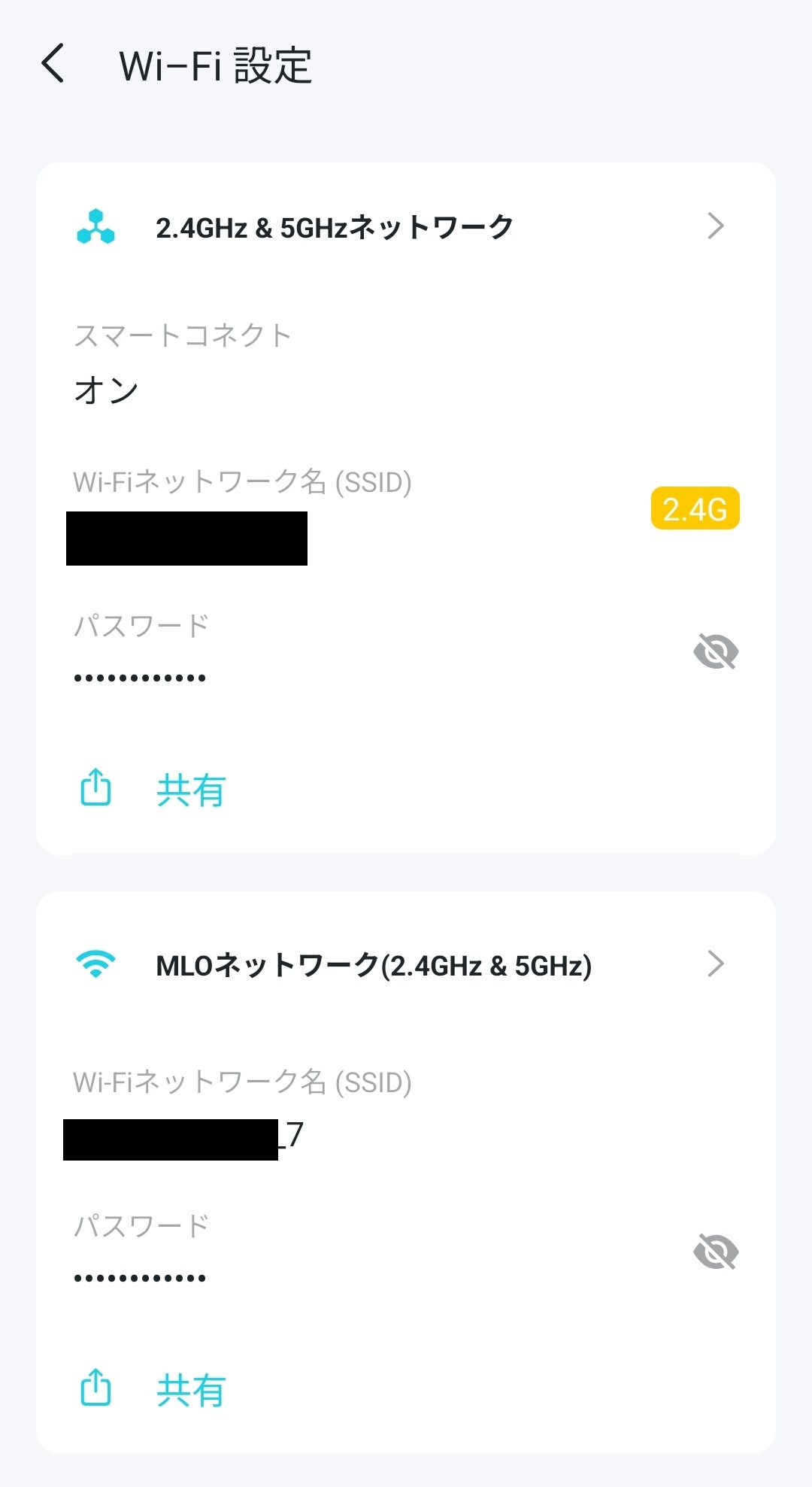

BE400の実力を発揮させるなら有効化したいのがMLOネットワーク。Wi-Fi 7から利用できるようになった技術で、MLO(Multi-Link Operation)の名前の通り複数の周波数帯(2.4Ghz、5Ghz、6Ghz)を同時に利用することで通信を高速化・安定化してくれるもの。通信速度を向上させるというメリットが一番大きく、大本の回線が高速であればその速度を感じやすいかと。

それ以外にも見逃せないのが通信の安定化。同じSSIDでも複数の帯域を同時に利用するため、2.4Ghz帯や5Ghz帯が混雑している状態であってもスムーズに周波数帯を切り替えることで通信が途切れることを防止。また、トラフィックを複数の帯域に分散させることで、遅延を防ぐこともできるのもポイント。実際の計測結果でも8msなどの非常に低遅延な通信を無線環境でも実現することができていました。

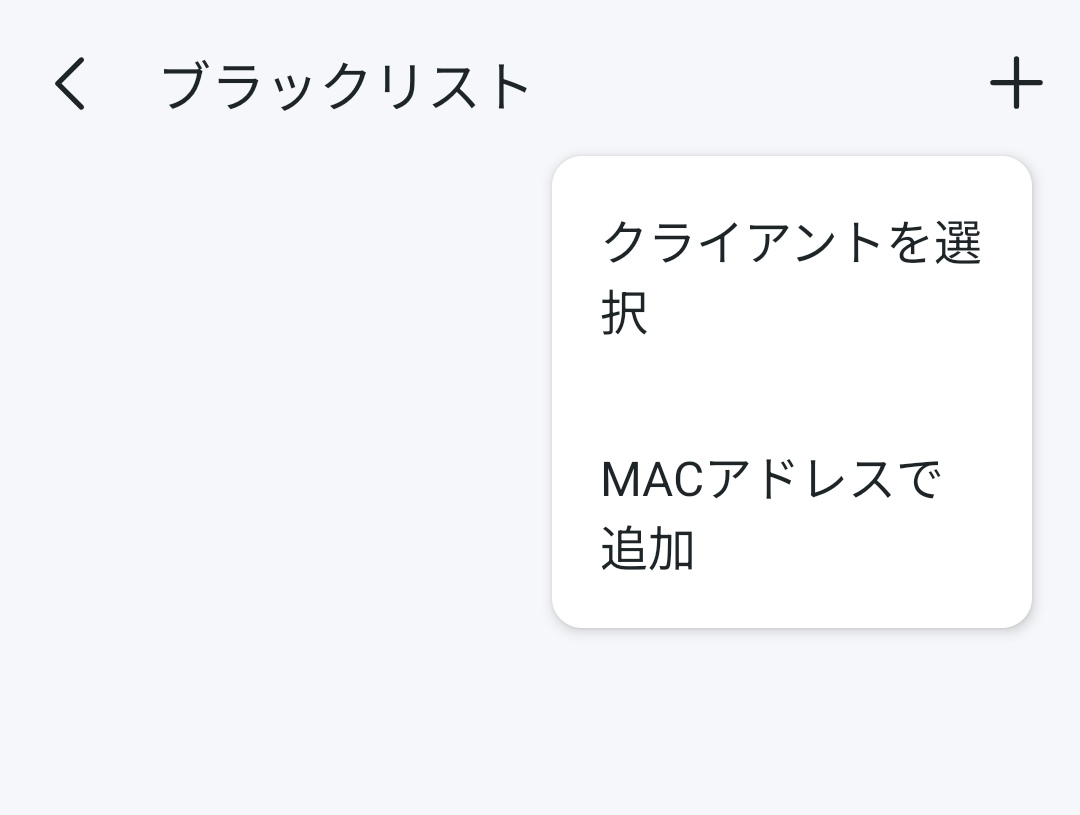

Tetherアプリから、各ネットワークの状況や接続されているクライアントのリストの確認といったことも可能。基本的にWi-Fiルーターを運用するうえで必要と思われる操作はTetherアプリで完結できるようになっているので、なかなか便利に利用することができる印象でした。

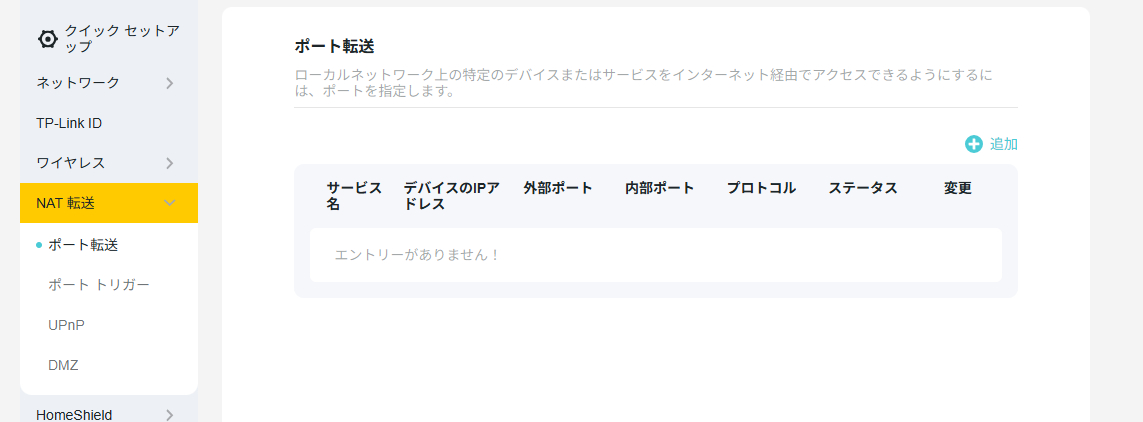

WEBブラウザからは詳細な設定も可能。ポートフォワーディングやVPNサーバーの構築も利用できる

スマートフォンアプリからも多くの設定を利用できますが、PCからWEBブラウザで操作をすると更に多くの設定メニューを利用可能です。ステータスの確認はひと目でできるようになっており、インターネット接続タイプや、割り当てられているIPアドレスの状況も簡単に確認できます。インターネット設定側ではNATの有効化やDNSプライバシーの有効化なども利用可能です。

私の自宅の場合、前述したようにマンション内でLAN配線方式のネットワークを利用。この場合、同一マンション内の居住者によるアクセス先のドメイン名が盗聴されてしまったり、管理事業者側にアクセス先を把握されるリスクもあります。DNSプライバシー機能をONにすることで、平文でこれまで行われていたDNS通信を暗号化することでプライバシーをより向上させることが可能というわけです。

スマートホーム機器を多く利用する方におすすめしたいのがIoTネットワーク。スマート電球やライト、ロボット掃除機などは2.4Ghz帯のWi-Fiにしか対応していないという場合も多く、2.4Ghz帯と5Ghz帯を同一SSIDとする場合には、うまく設定できないことも。また、セキュリティについてもスマートホーム機器はWPA2までの対応で、WPA3の回線には繋がらないことも多く、IoTネットワークを別で用意することでWi-Fi 7やWi-Fi 6で高速通信する機器と、スマートホーム機器で棲み分けられるようになるわけです。

ルーターとしての機能性は十分。DHCPサーバーの設定メニューからは、指定した機器についてIPアドレスを予約して割り当てることも可能。宅内LANであってもNASなどはIPアドレスを固定したいというニーズもありますが、これも問題なく可能。ポート転送機能も備えているため、外からのアクセスに対してポート転送をしてメディアサーバーなども問題なく動作させる事が可能となっています。

OpenVPN機能にも対応。Archer BE400でOpenVPNの接続情報(証明書)を生成してくれるため、WindowsやAndroidのOpenVPNのクライアントソフトウェアで読み込んで簡単に自宅内のネットワークに接続させることが可能です。なお、VPNでアクセスしてきたクライアント端末が、自宅内のLAN内のみにアクセス可能とするか、インターネットまでアクセスできるようにするかも設定から選択することができるので、用途に応じて使い分けが可能です。

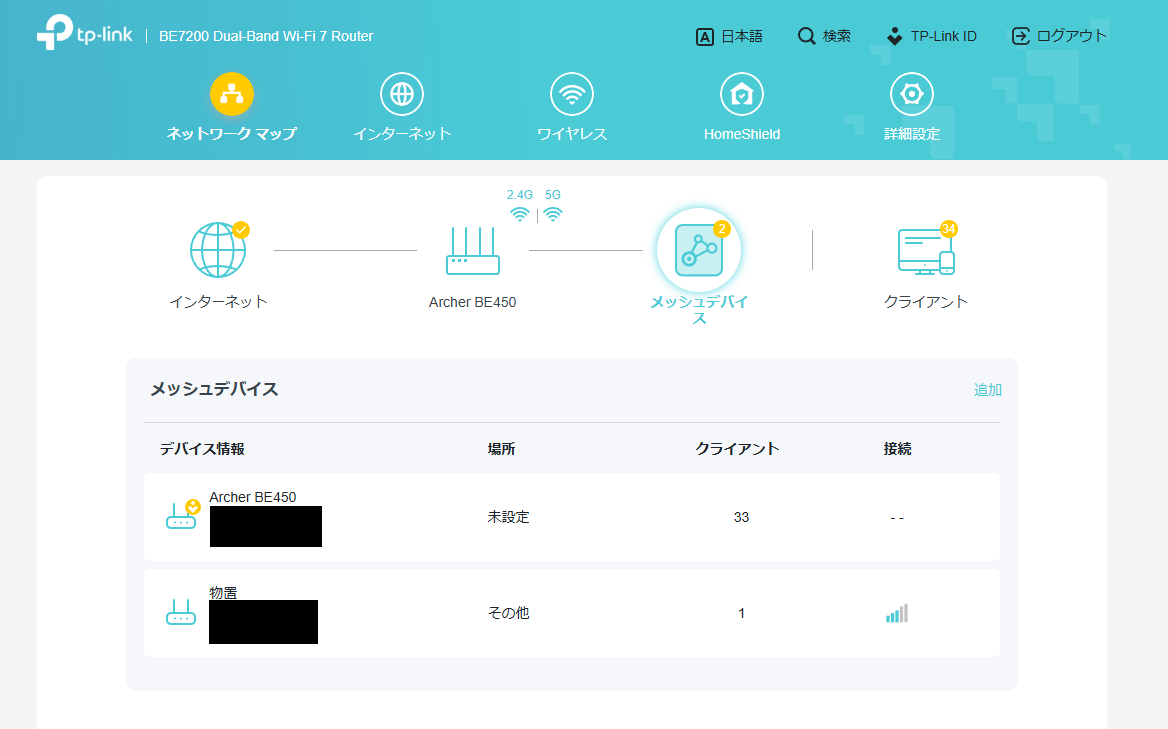

TP-Linkのルーター同士ならメッシュWi-Fiの構築も簡単

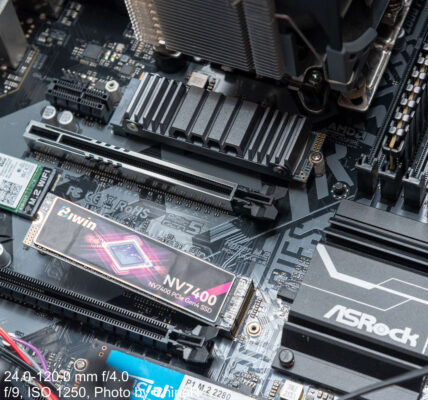

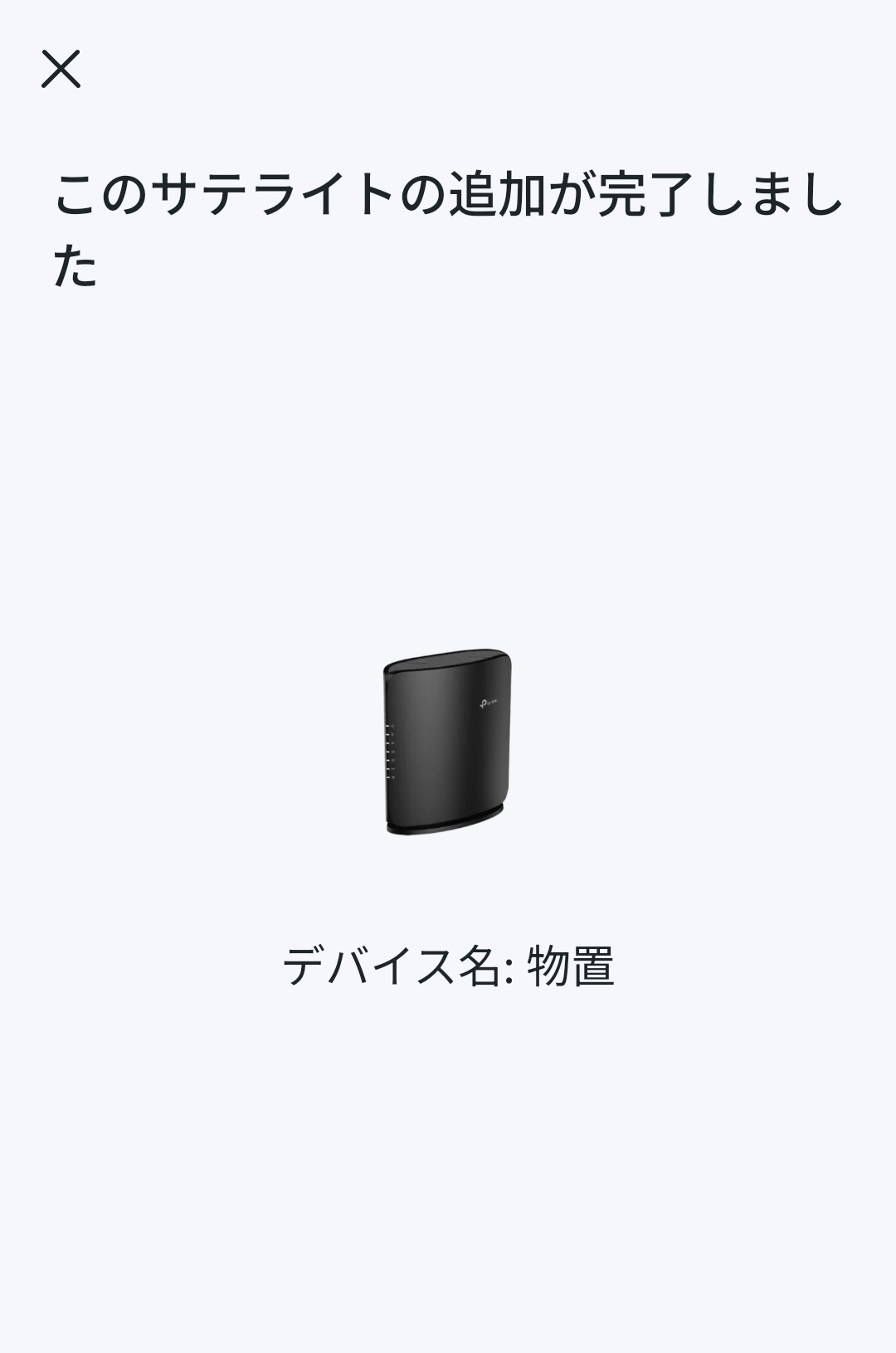

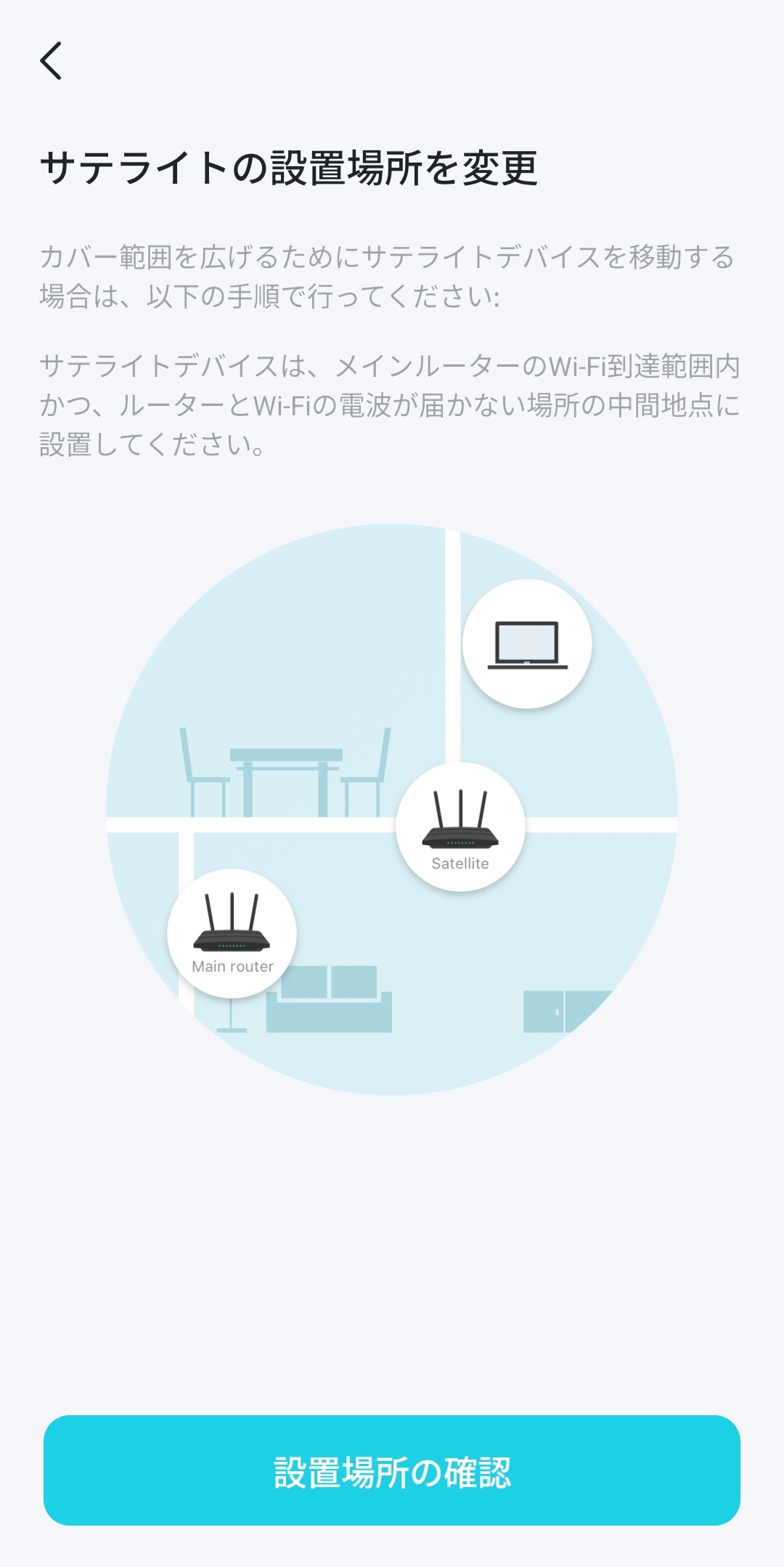

Archer BE400の使い道は、ただ1機で運用するだけではなく2機以上を用意して自宅をメッシュ化するのにもベター。実際のところ4LDKの家では1機だけでカバーするのは心許ないところもあり、以前レビューしていたArcher BE450をメインに据えて、本機をサブ機として設置することにしました。場所は少しアクセスリビングから離れて、実質的に物置として使われている余っている部屋に設置します。設定作業は非常に簡単で、設置したい場所において電源をつけたら一度本機をリセットボタンでリセット。そのままTetherアプリで設定を進めることが可能です。

TP-Linkのルーター同士なら、設定自体は自動的に完了させることが可能。Wi-FiのSSIDなどをそのまま引き継いでくれるため、SSID、暗号化キーを再度設定することもなくそのままメッシュ化を構築完了することが可能。構築後はBE400側は子機として動作するためTetherアプリ上では独立したルーターではなく、サブ端末として表示されます。各種設定は親機側の設定を自動で同期されるため、サブ機の存在を意識せずに使うことができるわけです。

親機として利用するBE450のパワーはなかなか強いため、4LDKの家の場合設置場所は工夫が必要。当初端末名にも設定しているように、物置になっている部屋に設置しましたがBE450のパワーが強いことで端の部屋でも親機側のネットワークを掴んでしまうことに。その後玄関側に設置し直したところ、無事にBE400側のネットワークに接続してくれました。

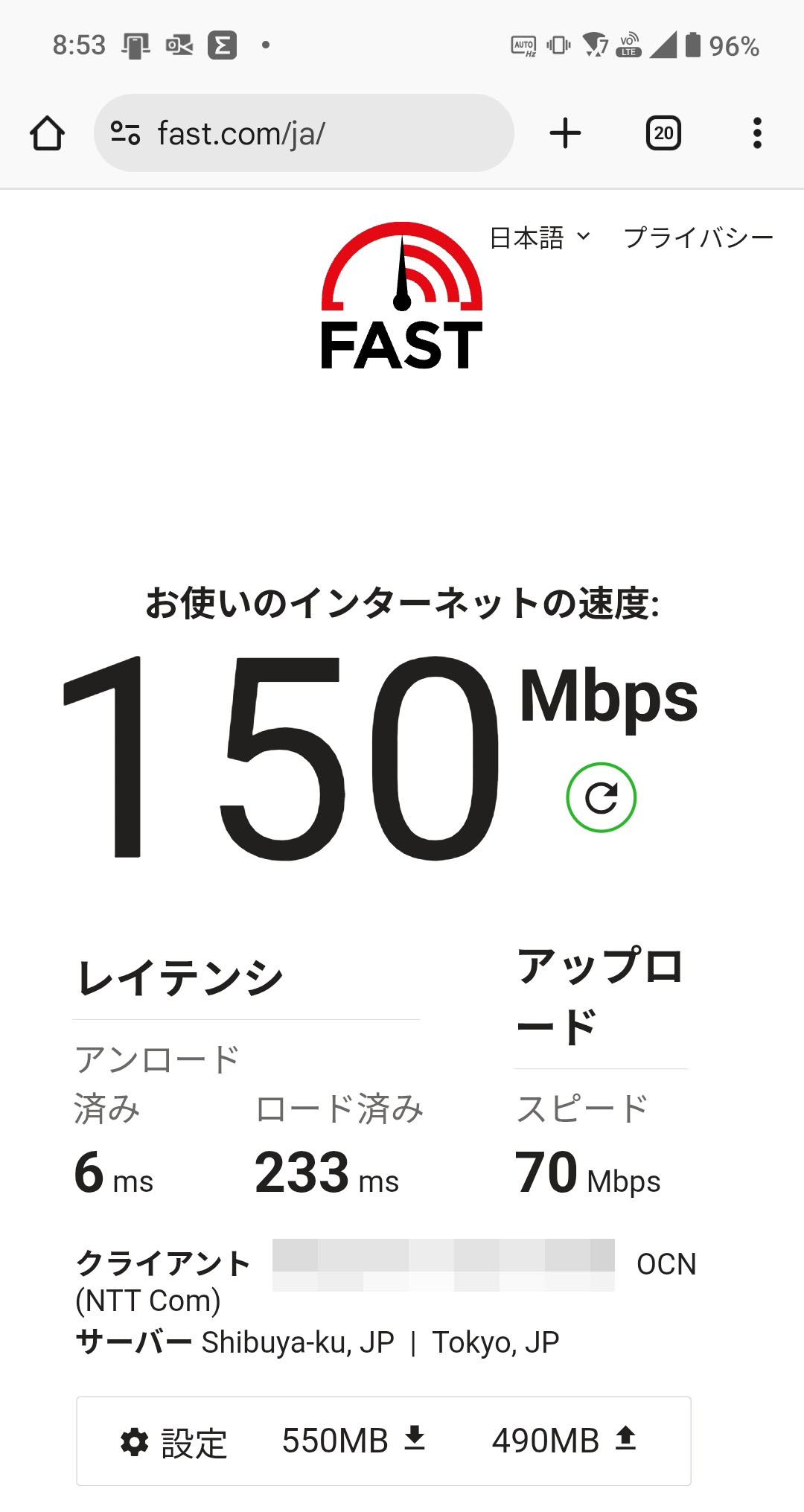

実際に親機であるBE450から離れた場所の部屋で、スピードテストを実施してメッシュ環境でのパフォーマンスを確認してみます。上の写真の1枚目は親機側のネットワークに接続させた状態。このときには速度は150Mbps、レイテンシはアンロードでは6ms、ロード済みでは233msでした。接続先がメッシュ子機の本機BE400にした状態では170Mbps、レイテンシはロード済みは18msなものの、ロード済みは132msと大幅に低減。

メッシュWi-Fiにしたことで、親機であるArcher BE450と子機のArche BE400の間の通信が無線であってもパワフルになったことで、親機から離れた場所のクライアント機であっても本来の回線の実力に近い速度を実現することができているわけです。

1台でパワフルに使える実力モデル。手軽にWi-Fi 7環境を実現するなら

今回はTP-Linkから登場した手軽な価格で購入できるWi-Fi 7対応ルーター、TP-Link Archer BE400をレビュー。約1.6万円(記事執筆時点)の価格でありながらMNO(Multi-Link Operation)による高速、かつ、安定した接続を実現できるWi-Fi 7を利用できるコストパフォーマンスに優れた製品でした。アンテナの性能も高く、4LDKのマンションでも隅々までカバーしてくれたのも嬉しいポイントでした。

ルーターとしての機能も豊富。スマートホーム機器を始めとする2.4Ghzのみ対応の製品のためのIoTネットワーク機能や、IPアドレスの事前設定機能やポート転送などにも対応。TP-Linkの他のルーターやEasyMesh対応機器と組み合わせることで、高速なネットワークをより広い範囲で実現できるメッシュWi-Fiにも対応するのもポイント。安価でもパワフルに使える実力派モデルでした。